樂學錫博|薄施淡染——清宣統(tǒng)醴陵窯釉下彩繪龍鳳紋長頸瓶賞析(貳)

醴陵瓷器的前世今生

早期“土瓷”

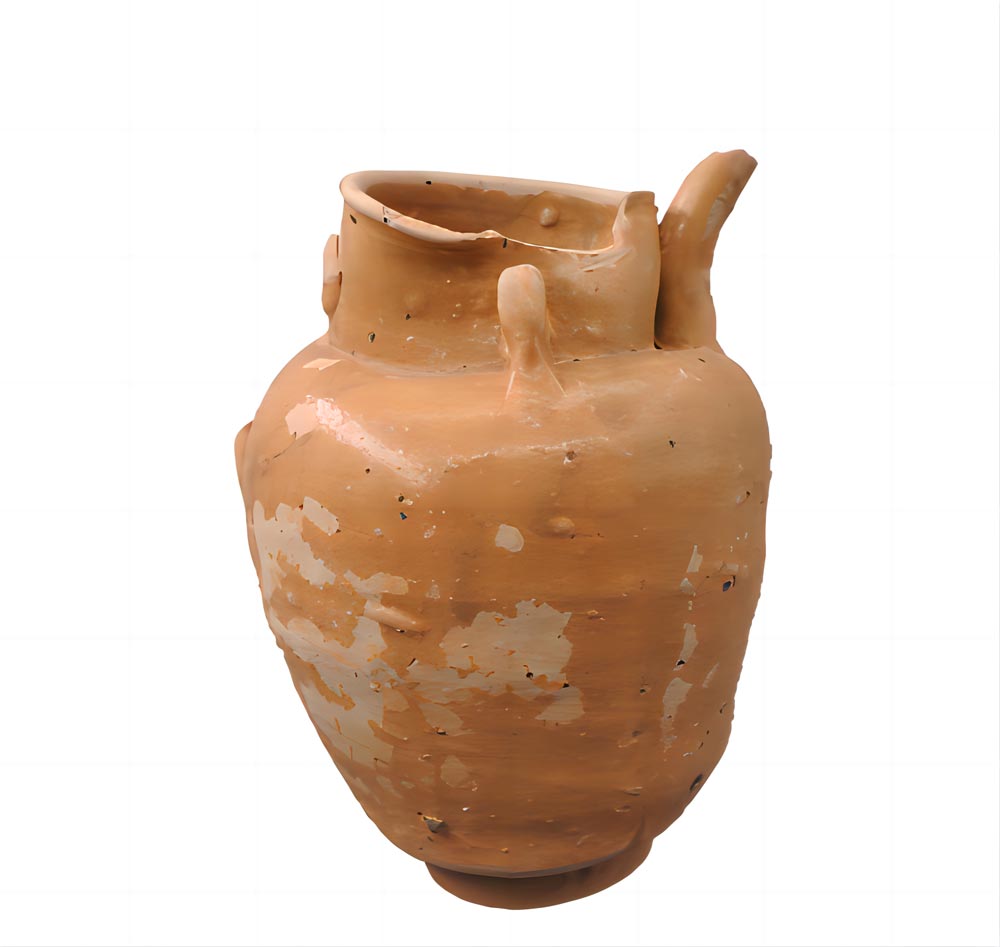

醴陵早在東漢時期,就有大規(guī)模專門從事陶器制作的作坊。清雍正七年(1729)開始燒制粗瓷,以碗、碟為大宗產品,還有壺、杯、酒盞等器物,產品主要是中下貧農所用。當時,醴陵窯的瓷器被瓷商稱為“土瓷”。

東漢青瓷罐口沿?醴陵易家山窯址

東漢青瓷罐口沿?醴陵易家山窯址

五代青瓷壺?醴陵毛家?guī)X窯址

五代青瓷壺?醴陵毛家?guī)X窯址

醴陵崛起

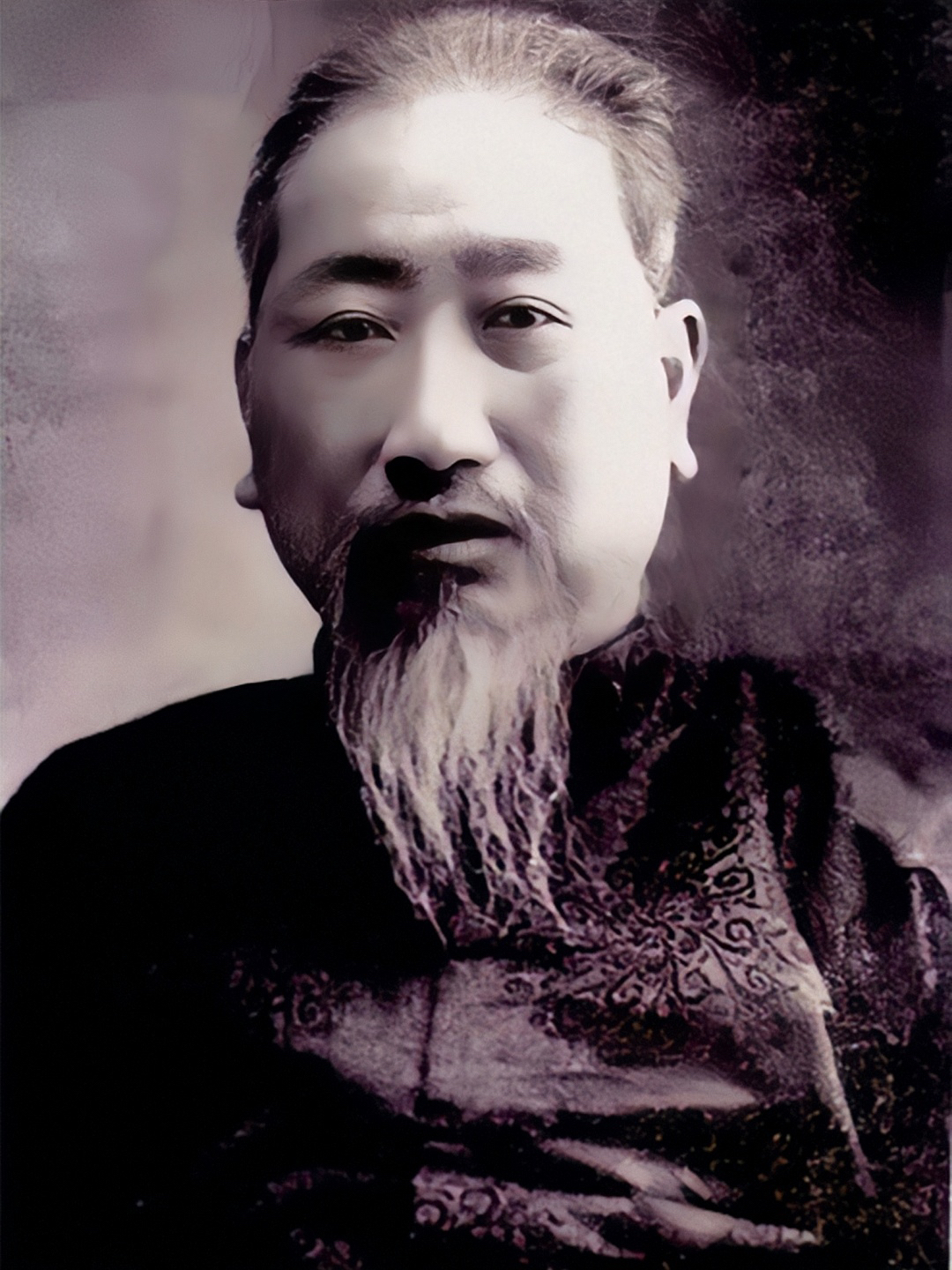

醴陵制瓷的真正崛起,得益于光緒末年的湖南鳳凰人熊希齡及醴陵舉人文俊鐸。1904年,他們本著實業(yè)救國的思想赴日本考察。回國后,在湖南開辦湖南官立瓷業(yè)學堂與湖南瓷業(yè)制造公司。熊希齡聘請景德鎮(zhèn)名師傳授技藝,引進先進技術和設備,實行采用產、學、研一體化模式,創(chuàng)新制瓷工藝。1906年,醴陵瓷業(yè)在中國制瓷史上占有了一席之地,開啟了由粗瓷變?yōu)榧毚傻男录o元。

熊希齡

1907年,湖南瓷業(yè)學堂研制出草青、海碧、艷黑、赭色和瑪瑙紅等多種釉下顏料。運用國畫雙勾分水填色和“三燒制”法,生產出令人耳目一新的釉下五彩瓷器,它打破了傳統(tǒng)釉下彩瓷以青花和釉里紅為主的格局,豐富了釉下彩的種類和顏色,使醴陵窯進入了一個絢麗多姿的新時代。

1915年,醴陵瓷器遠涉重洋,參加了在美國舊金山舉行的巴拿馬太平洋萬國博覽會,為中國贏回了兩枚金牌獎章。

醴陵釉下五彩瓷扁豆雙禽瓶

紅色官窯

1949年,醴陵釉下五彩瓷在經歷戰(zhàn)爭影響、瓷廠倒閉、生產中斷的波折后如枯木逢春,迅速得到恢復并取得長足發(fā)展。1958年醴陵瓷器公司藝術瓷廠成立(1964年更名為群力瓷廠)。據《醴陵文史》載,毛澤東晚年喜愛醴陵瓷,群力瓷廠曾多次接受為毛澤東燒制瓷器的任務。除國家領導人外,群力瓷廠還為人民大會堂、軍事博物館、釣魚臺國賓館和聯(lián)合國大廈等處提供不同用途的釉下五彩瓷器,因此醴陵窯被人們譽為“紅色官窯”。

改革開放以后,醴陵釉下五彩瓷重放異彩,經常被作為“國禮”贈送國際友人,獲得了當代“國瓷”美譽。

紅官窯《鵝潭夜月掛盤》1986年10月贈英國女王伊麗莎白二世的國禮

2008年,醴陵釉下五彩瓷燒制技藝被列入第二批國家級非物質文化遺產名錄。2018年,醴陵釉下五彩瓷燒制技藝成功入選第一批國家傳統(tǒng)工藝振興目錄。

參考文獻:

[1]《收藏》雜志2019年第6期

[2] 試析清末醴陵窯釉下五彩瓷瓶器形的分類 沙 偉-文

[3]鄧文科.醴陵釉下彩瓷[M].北京:中國輕工業(yè)出版社,1984:44.

圖片來源:湖南省博物館及網絡