在線微課|奢色堆盈——明代鎏金密碼

深山與遠洋:明朝如何開啟奢華傳奇?

西南深山的黎明,霧氣尚未散盡,礦工們已腰系繩索,手持鐵釬,沿著陡峭的巖壁攀援而下。他們的目標,是山腹中那條若隱若現的金脈。“砰!”——火藥爆破的悶響在山谷間回蕩,陡然間碎石飛濺。礦工們迅速上前,擺手揮去煙塵,迫不及待地用鐵錘敲下一塊礦石,在晨光中瞇眼細看,那如同活物般的一線金色,似要沖破灰褐色的石塊躍出,蜿蜒成一部流光溢彩的明朝金器史。

這是開采脈金常用的“火藥爆破法”,礦工們要進行鑿巖辟石、穴山破洞等一系列艱難的地下工程,才能得到大塊礦石,隨后在石碾上進行初步破碎,接著在粉碎槽中精細研磨,最后才能得到金。

遂昌金礦國家礦山公園部分場景

火把的殘影在潮濕的巖壁上跳動,汗水混合著煤灰,在礦工臉上留下道道黑痕。當他們以血肉之軀,在金礦富集的之地錘鑿星火之時,一場場海上貿易正如火如荼地進行著......

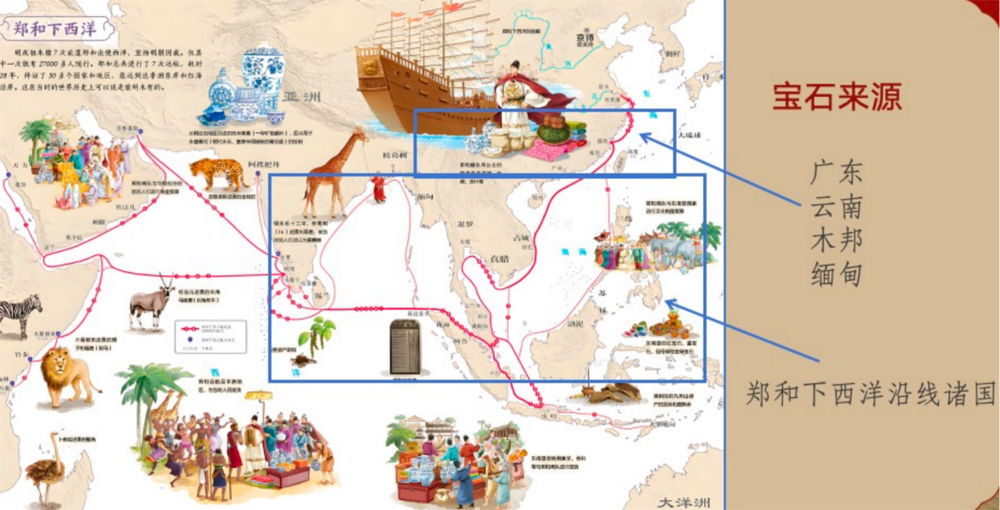

鄭和下西洋路線圖

肆意飄揚的旗幟舞出了跨越山海的情誼,咸咸的海風吶喊著文明交融的期許。遙遠的異域港口,身著奇異服飾的人們,正用他們獨特的方式歡迎著遠道而來的明朝使者——鄭和。那些通過寶船艦隊帶回的精美寶石和珍珠,充實了原料基礎,造就了東方韻味與西方瑰麗交融的奢華絕色。

無錫博物院藏 鑲玉嵌寶人物紋金掩鬢

以金捶揲為底襯,簪首形若帶尾祥云,以白玉雕成的人物,栩栩如生。外圈鑲嵌紅藍寶石,如星芒墜入鎏金之海,彰顯著皇家的雍容與神秘,融合了古典與異域風情。

工藝與市場:誰才是金器發展的真正推手?

紫禁城的西華門處,金色陽光為內府宮墻鍍上了一層莊重的暖色,微風乍起,將樹葉拉扯得簌簌作響。銀作局的工匠正屏息凝神,將0.2毫米的金絲彎曲、扭轉、編織,每個步驟都傾注了近乎虔誠的專注,生怕稍有不慎便前功盡棄。

作為皇家直屬部門,銀作局技術規模十分龐大,約有工匠兩三百人,分鏨刻、钑花、鑲嵌、累絲、鎏金等13個工種。為保證工藝的純正和技藝傳承的封閉性,匠戶均采用世襲制,世代只為皇室服務,這在一定程度上限制了工藝的創新與發展。但不可否認的是,嚴苛的制度下,銀作局的確創造出了許多精美絕倫的作品。

江西省博物館藏 累絲金鳳簪

鳳頭采用錘揲工藝,通體運用累絲技法,羽毛由金絲堆疊而成。簪腳銘文“銀作局永樂貳拾貳年拾月內成造玖成色金貳兩外焊貳分”,明確標注了制作時間、成色和重量,充分證明了其出自明代宮廷銀作局的尊貴身份。

紫禁城外,富庶的江南地區卻是另一幅光景。臨街金鋪里,掌柜正快速撥弄著算盤,熱情的伙計為富商夫人展示著錦盒中的金簪。店鋪與后坊相連,坊中有一位正在累絲的工匠,手中細若發線的金絲鉤起了他全家老小的生計。不遠處的街角,是一間雕花門樓,“當”字燈籠高高懸掛,訴說著人間百態。樓里的朱漆臺后,當鋪朝奉在稱量一枚金扳指,前來典當的佝僂老者,目光正隨著秤桿微微顫動......

“店鋪 作坊 當鋪”的商業網絡,撐起了市井中一塊塊的赫然醒目的匾額。設計制作、展示銷售、資金流轉都被串聯起來,有效促進了金器的流通和發展。因此,不同于皇家追求極致的工藝,民間更注重的是市場需求,創作風氣更加靈活自由,常以世俗文化為題材。

無錫博物院院藏 明招財童子紋金耳墜

童子形象敦厚圓潤,體現了傳統審美中對福相的追求。手中所執金幣,象征著人們對于富足生活的祈愿。童子眉眼彎彎,呈含笑之態,表情的塑造賦予了器物鮮活的生命力,赤足立于盛開的蓮花之上,竟生出幾分超凡脫俗的氣質,蓮花也因童子的靈動而添了些世俗的溫情。

平衡之道:如何在矛盾中走向行業巔峰?

原料充沛、工藝成熟、市場繁榮,讓明代金器發展得快速而熱烈。然而,其張揚的美學表達與崇尚內斂的社會風氣形成了微妙的對峙,但這種矛盾的張力卻推動了思維創新與制度改革,女子金發飾的衍變便是典型例子。

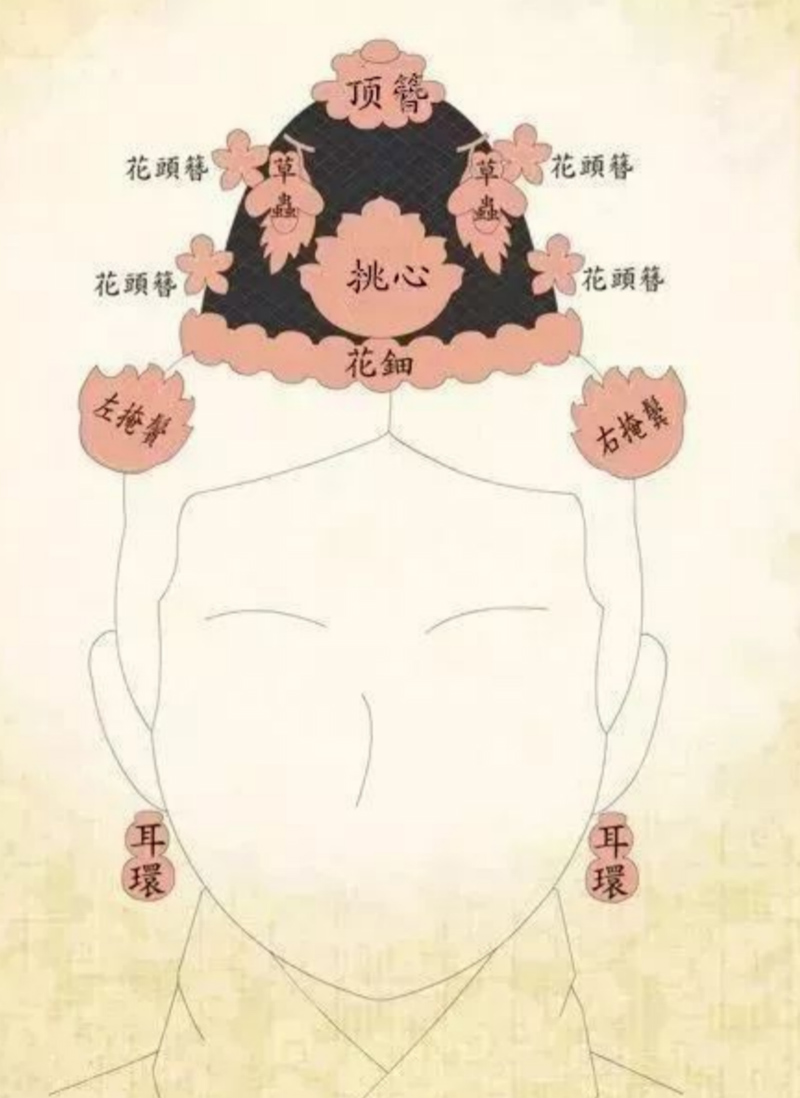

明代女子服飾受禮教影響,對身體的遮蔽性極強,以至項鏈掩于立領,手鐲隱于長衫,戒指藏于寬袖。唯有高聳的發髻獨自撐起一方舞臺,大膽演繹著對美的追求。因此,女性試圖通過繁復的發髻來彰顯自我,卻又被抨擊過于奢華,于是“?髻 頭面”的佩戴方式應運而生,這種組合形式可以通過增減?髻上的頭面組件來靈活調節華麗程度,很好地應對了困境。

“?髻 頭面”示意圖(黑色部分為?髻,粉色為頭面組件)

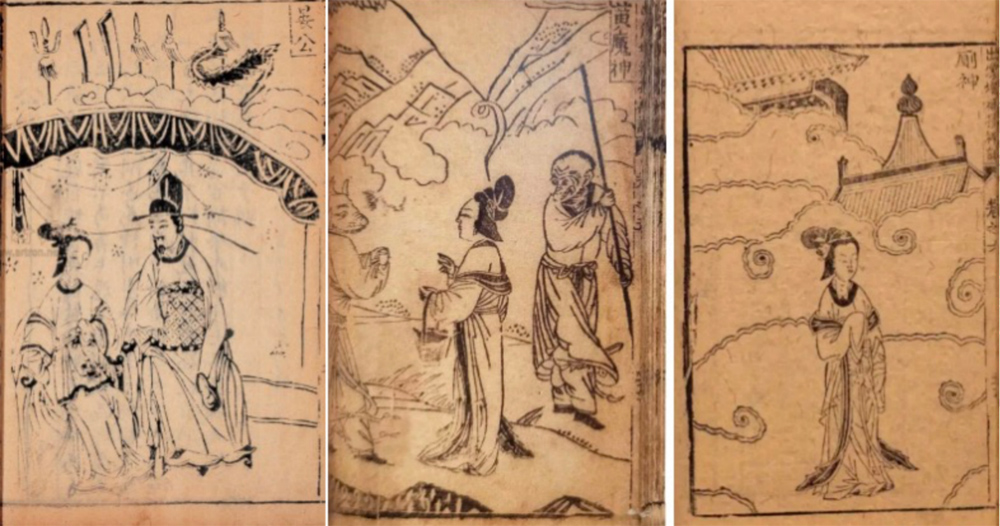

《新刻出像增補搜神記》插圖顯示:萬歷年間,民間已發展出數十種頭飾的搭配范式。而后這種發飾文化更被納入了嚴格的制度體系,《大明會典》中載:“一品夫人可戴金翟冠,五品以下則限用銀鍍金”,將命婦頭飾規格與品級嚴格綁定。

《新刻出像增補搜神記》插圖

金發飾的衍變,展現了人們如何在遵循禮教與追求個性間的找到平衡,而明朝金器業正是在這種充滿矛盾的困境中,不斷創新改革,最終走向行業巔峰。

諸勢交融 催生文明回響

皇室的嚴苛,乍看之下著實令人生畏,但正是那不容僭越的體制,為金器制作指引了清晰的技術方向,為民間創作樹立了高標準的審美典范,讓金器市場有章可循。

而民間的煙火氣,便似那冰湖上的雀鳥,冷月下的花影,在紫禁城秩序的框架中留下了一抹靈動與鮮活,以敏銳的洞察力和靈活的商業機制,為金器行業的持續發展注入生命力。

這一抹奢華的金色,沖破了西南深山的霧氣,乘著海外貿易盛行之風,在匠人的指尖完成了從礦石到器物的蛻變。每一件流光溢彩的作品,都在向我們展示,明王朝如何在制度的羅盤與市場的活水間,讓冰冷的金屬,綻放出溫熱的人間光彩。

參考文獻:

《大明會典》萬歷重修版 張居正等纂

《新刻出像增補搜神記》干寶

《明代內府金銀器的制作機構與作品風貌》張燕芬

《文物有聲|孝端皇后九龍九鳳冠》文學與新聞傳播學院

《明代金銀器:奢華與詩意的完美結合》酥薯脆脆

《明初“隨駕監局”機構研究——兼論明初北京官署和行在機構的演變》北京市文物局

《地質找礦的中國智慧:我們的老祖宗如何找金礦?》河北省地礦局

《明太祖實錄》卷二五 中國臺北“中研院”歷史語言研究所校印本