在線微課|琳瑯史跡?佩玉①

自古以來,中國人民對玉懷有深厚的情感與崇敬。”玉文化”在華夏文明中占據著舉足輕重的地位,它不僅是一種溫潤的文化情調,更是詩意深遠的文化傳承。因此,古人常用“玉在山而草木潤,淵生珠而崖不枯”等贊美之詞來高度贊譽玉的美好與價值。在本期的文博課堂中,我們將以館藏的唐青玉人鹿圖佩玉為起點,共同探討并深入理解“君子比德于玉”這一文化精髓所蘊含的深層意義。

唐 青玉人鹿圖配飾

無錫博物院所藏之唐青玉人鹿圖佩飾,乃國家一級文物,其形態呈橢圓形,高7.7厘米,寬4.3厘米,厚1.1厘米。此佩飾選用新疆青白玉為原材料,色澤溫潤,光澤如蠟,器身布滿獨特的牛毛紋,色澤酷似甘栗,顯得古樸典雅。

唐青玉人鹿圖配飾(正面) 無錫博物院藏

在紋飾設計方面,此佩飾展現出極高的藝術價值。其正反面均精心雕刻有圖案,正面人物描繪一人右手輕撫鹿背,左手指引鹿首,旁邊侍立一名童子,整體流露出飄逸脫俗的隱士風采。背面則巧妙呈現人、鹿、童子的背影,與正面紋飾相互呼應,形成強烈的立體感。這種通過淺浮雕技法所營造出的圓雕效果,實屬罕見,令人嘆為觀止。

唐青玉人鹿圖配飾(反面) 無錫博物院藏

唐代玉器在形制與紋飾設計方面,展現出了高度的自由度和創新性,其圖案富含浪漫主義色彩,深刻體現了當時社會生活的繁盛多樣與時代特色的獨特魅力。這一歷史時期,貴族階層普遍將玉器作為身份的象征,佩戴玉器成為他們展現高貴氣質與獨特風度的重要方式。

佩玉將將——古代君子為何要隨身佩玉呢?

“玉佩”一詞最早見于《詩經?秦風?渭陽》:“我送舅氏,悠悠我思;何以贈之?瓊瑰玉佩。”佩玉是玉文化伊始的萌芽和靈感之源,新石器時代玉器中就有很成熟的佩玉方式,已具審美特征。禮器用玉就是在此基礎上主觀規范、兼收并蓄多種文化基因的結果,古時的玉佩不僅是裝飾品,還是親戚間的重要禮品,暗示著佩者勿失尊嚴、從禮而行的公用。因此佩玉也由一種簡單的裝飾物提升到了文化品德、精神象征的高度。

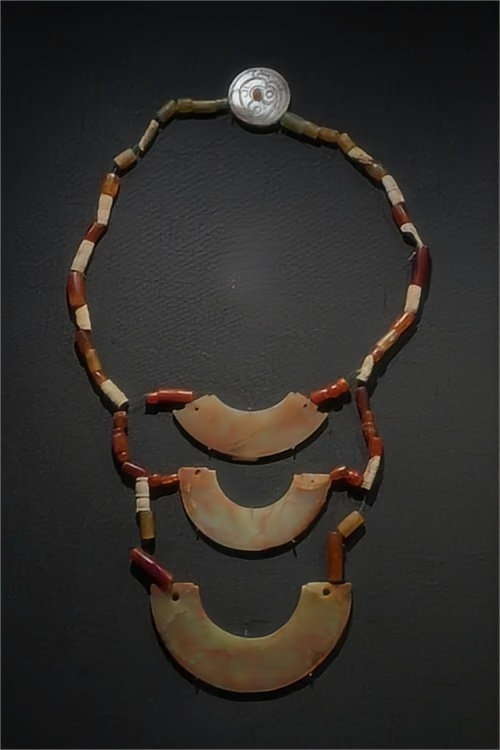

《禮記?玉藻》曰:“古之君子必佩玉。…… 君子無故,玉不離身。”古人把佩玉作為規范自己行為的一種標志,君子帶玉不僅是為了好看,玉石光滑溫潤,能讓人修養身心。君子要時刻提醒自己,道德品質和性格要像玉石一樣,外表謙遜,內心堅強,對人寬厚,對自己嚴格,光芒內斂。一舉一動都要以玉為榜樣,始終保持高尚的美德。古人的衣服上有兩套一樣的玉佩,腰兩側各掛一套,每套玉佩都用絲線連著。上面是一顆弧形的玉叫珩,珩的兩邊各掛著一顆半圓形的玉叫璜,中間掛著兩片玉,叫琚和瑀,兩璜之間掛著一顆玉叫沖牙。走路時,沖牙和兩璜相撞,發出好聽的聲音。如果帶玉的人行為舉止太夸張,那么沖牙和兩璜相撞的聲音就會變得混亂。所以,精致的玉器不僅外表漂亮,還能展示佩戴者的品格。君子每天帶著玉,以此提醒自己,一言一行都要像玉那樣有美好品質,修養心性。

三聯璜玉組佩 山西省考古研究院

參考文獻:

《中國早期“玉德”文化及其影響》陳晶晶 何明躍

《君子無故 玉不去身 —淺析春秋戰國時期的佩玉文化及玉組佩賞析》 謝辰 張勇

圖片均來自于網絡