在線微課|“錢”路漫漫——宋元明清寶鈔風(fēng)云

中國,作為世界上最早使用紙幣的國家,其歷史之悠久、實(shí)物遺存之豐富,均堪稱世界之最。紙幣萌芽于唐末,開始于宋朝,盛行于金元,發(fā)展于明清。中國貨幣以其底蘊(yùn)深厚的錢幣文化,在世界貨幣史上占有舉足輕重的一席之地。在本期文博課堂活動(dòng)中,我們聚焦于本院所珍藏的宋元明清時(shí)期的寶鈔,以此為切入點(diǎn),深入剖析中國社會(huì)歷史的發(fā)展脈絡(luò),共同發(fā)掘中華文明的博大精深,領(lǐng)略中華文化的獨(dú)特韻味。

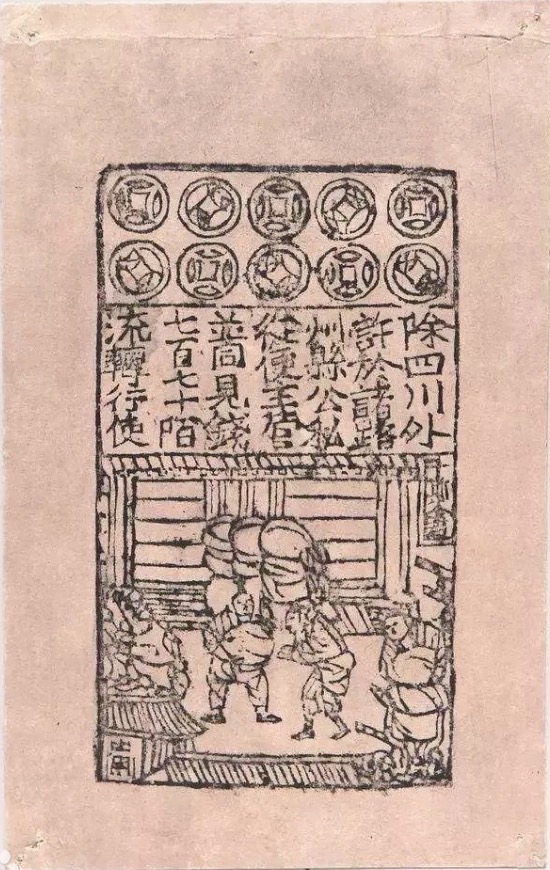

宋代寶鈔——最早的紙幣

宋朝是中國歷史上最早發(fā)行紙幣的朝代。北宋時(shí)期,由于銅錢的流通緩慢且不便攜帶,加上造紙術(shù)和印刷術(shù)的發(fā)展,紙幣應(yīng)運(yùn)而生。“交子”不只是我國最早的紙幣形式,它同樣是世界上最早出現(xiàn)的紙幣,對(duì)后世貨幣形式產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

宋代實(shí)施了兩稅法,稅收制度由征收實(shí)物轉(zhuǎn)變?yōu)樨泿判问剑@一經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變促進(jìn)了民間對(duì)貨幣需求的增長。同時(shí)宋朝的海外貿(mào)易極為興盛,雖然增加了國家的財(cái)政收入,但也導(dǎo)致了銅錢的大量外流。此外,由于鑄造銅錢成本高昂且利潤微薄,導(dǎo)致銅幣的生產(chǎn)量顯著下降,這些因素共同作用,造成了銅錢供應(yīng)的短缺。而此時(shí)紙幣的出現(xiàn)正是為滿足貨幣化需求和彌補(bǔ)金屬貨幣不足的替代品。這一需求與中央集權(quán)緊密相關(guān),因此紙幣的產(chǎn)生不僅是商業(yè)發(fā)展的結(jié)果,更與財(cái)政需求有關(guān)。隨著大量白銀流入,金屬貨幣短缺問題得到緩解,紙幣交子隨之退出歷史舞臺(tái)。

宋代交子

宋代交子

宋代交子印版

宋代交子印版

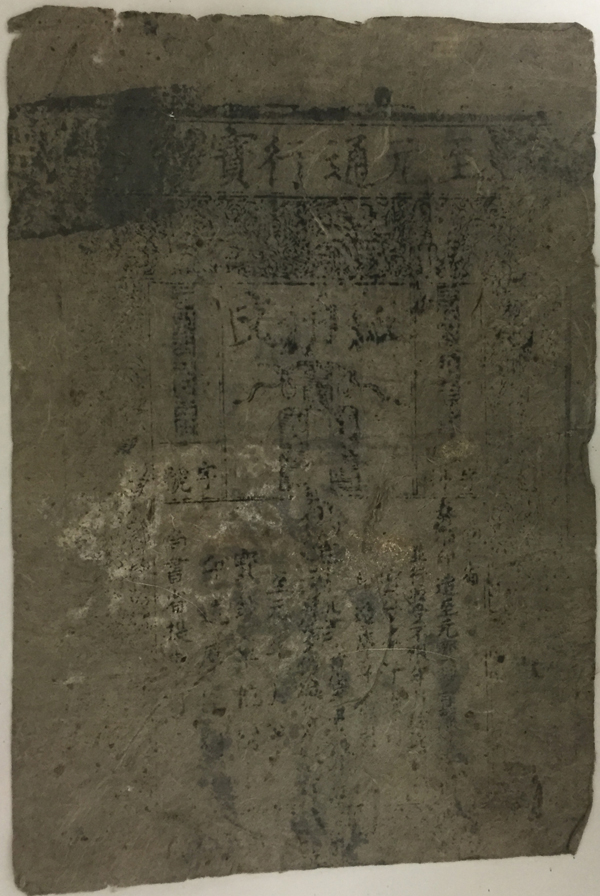

元朝寶鈔——最早的紙幣實(shí)物

宋代雖出現(xiàn)了紙幣“交子”,但正真讓紙幣大放光彩的則是元朝時(shí)代,元朝的紙幣制度是我國古代國家信用紙幣制度的頂峰,代表了古代國家信用紙幣制度的成熟階段的最高水平。宋代交子雖為最早的紙幣,但未有鈔票實(shí)物遺存下來,而元代寶鈔作為有實(shí)物遺存的古代紙幣,在世界范圍內(nèi)具有極高的歷史和文化價(jià)值。

元代實(shí)現(xiàn)了南北的大統(tǒng)一,商業(yè)極為繁榮。世界各國商賈云集,珍奇薈萃,商業(yè)的發(fā)達(dá)促進(jìn)了貨幣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。據(jù)史料記載,元世祖完成建國偉業(yè)以后,便開始大力推行鈔法,并明確設(shè)置相關(guān)管理體系,把紙幣的發(fā)行權(quán)完全收歸中央,不允許私自生產(chǎn)。金錢、銅錢不能再流入社會(huì)。并設(shè)立平準(zhǔn)庫,用于存儲(chǔ)大量現(xiàn)銀,以作為準(zhǔn)備金來使用。

元代發(fā)行的紙幣,計(jì)有中統(tǒng)元寶交鈔、至元通行寶鈔、至大銀鈔和至正中統(tǒng)交鈔四種。其中“至元通行寶鈔”使用時(shí)間最長,是流通中最主要的貨幣。無錫博物院藏“至元通行寶鈔”材質(zhì)皆為桑皮紙質(zhì),韌性很好。在寶鈔下方左右各有一行八思巴文,意為“至元寶鈔,諸路通行”。元朝紙幣不僅可在全國范圍內(nèi)廣泛流通,而且也可在周邊鄰國流通。這不僅在中國是個(gè)開創(chuàng)之舉,對(duì)世界影響也是極為深遠(yuǎn)的。

至元通行寶鈔貳佰文 無錫博物院藏

至元通行寶鈔貳佰文 無錫博物院藏

“至元通行寶鈔”從發(fā)行到結(jié)束,使用時(shí)間長達(dá)81年之久,是元代最重要的流通貨幣,在元代的社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中有著權(quán)威和信用,發(fā)揮著獨(dú)特的作用,創(chuàng)造過燦爛的歷史。

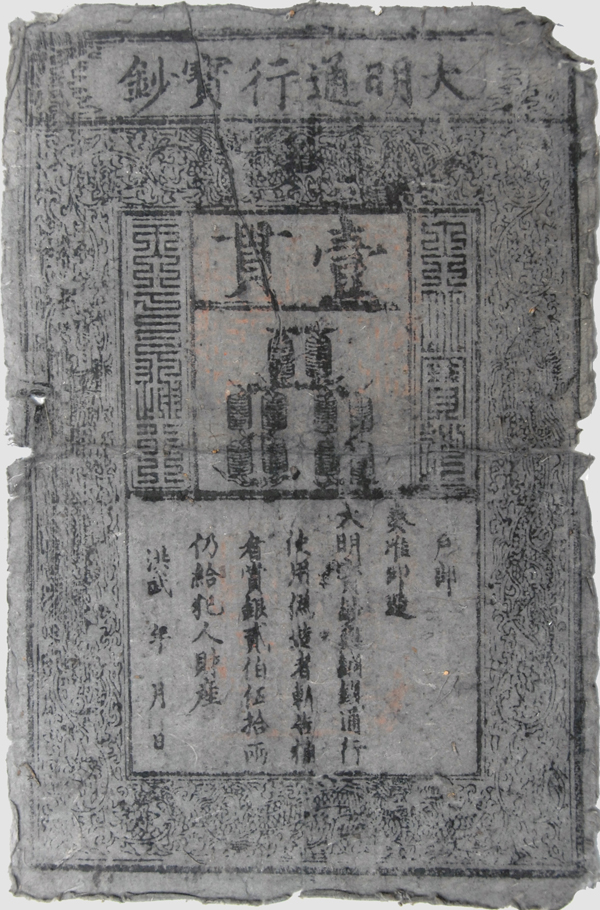

大明寶鈔——最大的紙幣

明朝不論是政治、經(jīng)濟(jì)、文化等方面都取得了長足的發(fā)展。但在貨幣制度上的混亂,又成了制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展的短板。洪武七年,朱元璋下令,設(shè)立寶鈔提舉司,洪武八年立鈔法,發(fā)行紙幣,即所謂“大明通行寶鈔”。大明寶鈔是我國也是世界上迄今為止票幅面最大的紙幣,其流通時(shí)間雖短,但也在中國經(jīng)濟(jì)史上留下濃墨重彩的一筆。

大明通行寶鈔基本沿襲元代鈔制,票面設(shè)計(jì)簡潔,文字精練,刻工細(xì)膩,具有獨(dú)特的風(fēng)格。鈔體為豎式長方形,縱約31.7厘米,橫約19厘米,是中國歷史上票面尺寸最大的紙幣。紙幣使用灰褐色桑皮紙印刷,上面橫書鈔名“大明通行寶鈔”,銘文下為龍紋花欄,上端正中書“某貫(或某文)”字樣,表示面額,面額下為串錢圖。兩旁為九疊篆文,右為“大明寶鈔”,左為“天下通行”。下部告諭為楷書:“戶部(或中書省)奏準(zhǔn)印造大明寶鈔,與銅錢通行使用。”隨著小鈔也開始用于民間日常的零星貿(mào)易中,寶鈔得以逐步取代銅錢,成為大明的唯一法定貨幣。

大明通行寶鈔壹貫 無錫博物院藏

大明寶鈔是明朝官方發(fā)行的唯一紙幣,寶鈔的印制和發(fā)行始終是集中于中央政府。由于明鈔的發(fā)行,推行只出不進(jìn)政策,導(dǎo)致通貨膨脹,民怨沸騰,于正德年間廢止。

清朝寶鈔——流通時(shí)間最短的紙幣

清咸豐年間,因支付鴉片戰(zhàn)爭賠款、圍剿太平軍、治理黃河水患等,清政府面臨巨大的財(cái)政壓力,不得不從咸豐三年(1853)開始發(fā)行紙幣。同年十一月,戶部奏擬《制鈔應(yīng)辦事宜章程》18 條;同年十二月,開始發(fā)行以制錢為單位的大清寶鈔。在清代,習(xí)慣上稱大清寶鈔為“鈔票”,從此“鈔票”一詞成為紙幣的代名詞,并一直沿用至今。

寶鈔為硬質(zhì)豎式長方形,有內(nèi)文外框設(shè)計(jì),框外留白。框內(nèi)頂端有“大清寶鈔”和云紋,下方有“天下通行”和“均平出入”字樣。面額位于中央,右側(cè)為冠號(hào)和票號(hào),左側(cè)為發(fā)行年。底部小字說明鈔票用途和兌換比率。四周有雙龍戲珠、云紋和波浪紋裝飾。面額上蓋有方形紅色滿漢文印章和長方形篆書墨印,右側(cè)有圓形紅色騎縫章,再用棕筆刷絲于其上,筆跡的疏密濃淡各不相同,用于防偽。部分寶鈔左下角也有紅色滿漢文騎縫章。值得注意的是,幾乎所有流通過的大清寶鈔,在票面上邊空白處均有一破孔。此處并非殘破,可用繩線穿扎,便于計(jì)數(shù)繳庫。

清咸豐四年大清寶鈔壹仟文 無錫博物院藏

各種亂象層出不窮,官府拒收、民眾拒用,民間甚至出現(xiàn)以物易物的情況。為此,清政府在同治元年(1862)停用大清寶鈔。發(fā)行使用了近十年的大清寶鈔,至此以失敗而告終。

紙幣就像是一本歷史書,每一張都承載著過去的故事,講述著中華民族的智慧與勤勞。它們見證了社會(huì)經(jīng)濟(jì)的繁榮與變遷,也反映了民族文化的多樣性與包容性。正是這種底蘊(yùn)深厚的錢幣文化,使得中國貨幣在世界貨幣史上占據(jù)了舉足輕重的地位,成為了人類貨幣文明發(fā)展史上的璀璨明珠。

參考文獻(xiàn):

《北宋交子的發(fā)展演變過程探究》李博昆

《淺析明朝貨幣制度的發(fā)展演變》何宇

《天津博物館收藏的大清寶鈔》 尹航

《中國古代貨幣的演變與發(fā)展論析》陳慧

圖片均來自于網(wǎng)絡(luò)