在線微課|《江南茶事美學—茶畫薈》

“中國茶史”的起源,到目前為止仍是眾說紛紜,爭議未定,大致來說,有先秦說、西漢說、三國說。茶以文化面貌出現,是在兩晉北朝,最早喜好飲茶的多是文人雅士。唐代開元以后,“茶道”大行,宋承唐代飲茶之風,日益普及。本期在線微課將帶領大家跟隨不同時期的茶畫了解茶文化的知識。

上古先秦(舊石器-前221)

傳說神農嘗百草,日遇七十二毒,得茶而解之。

《神農采藥圖》山西應縣佛宮寺釋迦塔出土

此畫中對神農的刻畫可謂匠心獨運,線條流暢而具有輕重、緩急之別,很能傳達人物的年齡特征。對于衣紋的處理很老到,簡潔、明確而毫不拖泥帶水,一撇一勾都交代得十分清楚。此圖繪神農山中采藥滿載而歸的情景。神農頭梳高髻,長臉高鼻;肩披獸皮,腰圍葉裳,右手擎紫芝,左手攜藥鋤,背負藥簍。

魏晉南北朝(220-589)

三國東吳時期出現“以茶代酒”;南北朝“茗粥”或與中藥配伍。

隋唐(581-618)

煮茶為唐代的主要煮飲方式,風行于文人、僧道之間,在詩文中通常以煎茶稱之。茶圣唐代陸羽在《茶經》中,曾專論茶的煎煮操作方式,唐人所吃的茶是餅茶(類似于今天的普洱),餅茶是經過“采之、蒸之、搗之、拍之、焙之、穿之、封之”繁雜工序而成,至于煮法則經歷繁瑣的工序,如茶餅的研磨、篩末、煮茶、加鹽、攪拌、湯花的掌控等等,直至分茶,將煮好的茶分斟到不同的碗里。整個過程需要24種茶器,可見吃茶并不是簡單的事情。

《唐人宮樂圖》

畫面描繪了一群宮中女眷圍著桌案宴飲行樂的場面,共畫十二位人物,其中貴婦十人,一個個高挽發髻,衣著華麗,姿態雍容,環案而坐,兩個侍女則是站立長案邊,在旁侍候,她們吹奏暢飲,好不熱鬧。畫面以巨型方桌為中心,活動內容可分為品茗、奏樂和行酒令三個部分。

對該畫主題,通常解釋是唐代宮廷仕女飲茶。唐代流行“煮茶法”,即將茶餅碾碎過羅,沸水煎煮,加鹽調味,煮好茶湯用來分飲。從畫面內容看,幾乎所有關于中國茶文化的著述都將這幅畫視為中國最早的茶畫。

作品畫面有動有靜,亦莊亦諧,反映出唐人的審美情趣,同時也成為視覺的文獻資料供當代各學科的研究者使用。

宋元(960-1368)

全民喝茶,點茶、斗茶之風盛行。茶馬互市、飲茶之風遠播海外。所謂點茶法,是指茶餅經炙烤、碾籮成末后,投入茶盞調膏,然后以沸湯點注的一種茶品沖瀹方法,和唐代煎茶法有很大區別。這在蔡襄《茶錄》、趙佶《大觀茶論》等茶著中有很詳細的描寫。

據蔡襄《茶錄》記載,宋代建安民間流行斗茶,此風氣很快就流布到帝王貴胄、文人士夫階層及禪門僧侶間,形成了宋代這種獨特的茶文化現象。如宋徽宗趙佶以帝王之尊,曾親自碾茶、點茶、賜茶,并很風雅地說:此自布茶。如著名文士歐陽修、范仲淹、蘇軾、黃庭堅、陳師道、陸游等,都有大量描寫茶事的詩詞流傳下來,膾炙人口。如宋代著名高僧宗賾禪師曾編纂《禪苑清規》一書,對禪門日常茶事、茶禮作了詳細規約,對后代影響很大。

另外,宋代茶事在當時的繪畫作品中也有具體反映。

《攆茶圖》南宋 劉松年(傳)

《攆茶圖》,南宋劉松年繪,絹本淡設色,縱66.9厘米,橫44.2厘米。劉松年,宋代宮廷畫家,浙江杭州人,擅長人物畫。傳世作品很多,僅涉及到茶事內容的就有《斗茶圖》、《茗園賭市圖》、《博古圖》、《攆茶圖》等多幅,對我們了解宋代茶事有很高的學術參考價值。

《攆茶圖》以工筆白描的手法,細致描繪了宋代點茶的具體過程。畫面分兩部分:畫幅左側共兩人,一人跨坐于一方矮幾上,頭戴噗帽,身著長衫,腳登麻鞋,正在轉動石磨磨茶,神態專注,動作舒緩,顯然是個中好手;石磨旁橫放一把茶帚,是用來掃除茶末的。另一人佇立茶案邊,左手持茶盞,右手提湯瓶點茶;他左手邊是煮水的風爐、茶釜,右手邊是貯水甕,桌上是茶筅、茶盞、盞托以及茶籮子、貯茶盒等用器。畫幅右側共計三人:一僧人伏案執筆,正在作書;一羽客相對而坐,意在觀覽;一儒士端坐其旁,似在欣賞。整個畫面布局閑雅,用筆生動,充分展示了宋代文人雅士茶會的風雅之情和高潔志趣,是宋代點茶場景的真實寫照。同樣的場景在《博古圖》中也有體現,只是該畫面以鑒賞古物為主體,點茶場景只現一角,僅作為畫幅的陪襯。

明清(1368-1911)

從明代開始,明開國皇帝朱元璋因為是窮苦人出身,他體味到吃茶太勞神,對勞作的仆人是十分辛苦的事,便在洪武二十四年下令,禁造茶餅,自此結束了唐代以來吃茶的方式,人們飲茶才用了沖泡的方式。

這時的茶具也有了不小的變化,民間用器以江蘇宜興出產的紫砂為主,至于瓷器則來自江西景德鎮。清代康、雍、乾三世對茶具的造辦最為上心,尤其是乾隆時期,從宜興進紫砂的素胎,從景德鎮進陶瓷的素胎,再經宮廷造辦處的繪畫、上色,重新進入小型窯燒造,這樣的茶器異常精美,很得乾隆的賞識。至于現在廣東一帶的功夫茶,開始于清朝,在當時就流行功夫茶的潮汕四寶之說(所謂“潮汕烘爐”、“玉書煨”、“孟臣壺”、“若琛杯”)。

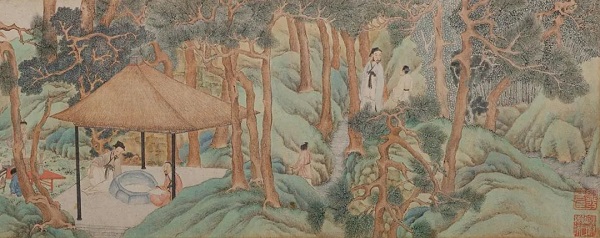

《惠山茶會圖》文徵明

明人飲茶,不僅講究茶器的精巧,還講求環境風雅。朱權在《茶譜》講過:“或會于泉石之間,或處于松竹之下,或對皓月清風,或坐明窗靜牖,乃與客清談欵話,探虛玄而參造化,清心神而出塵表。”文人雅士以茶會友,以茶問道。一杯清茶,也成為了他們與天地交心的媒介。

文征明在《惠山茶會圖》中就記錄了自己與友人一次茶事雅集。他們相約在清明時節游覽無錫惠山,在“天下第二泉”的二泉亭下飲茶。畫中蒼松停云,群石環繞,兩位高士坐于井亭之中,一人展卷,一人觀卷,亭外有兩個童子正在侍奉茶爐。遠處又有兩位高士倚石對談。山澗蟲鳴、松間風聲,和著煮茶水沸之聲呼之欲出。

民國到現代(1912-至今)

這段時期,傳統制茶工藝得到改良,茶葉產量增加。新時代飲茶之法百家爭鳴。

中國的茶,歷史悠久,中國的茶文化更是博大精深。是文人所鐘愛的靈感之源,避世之所;千年來見證或承載了中國的歷史文化。