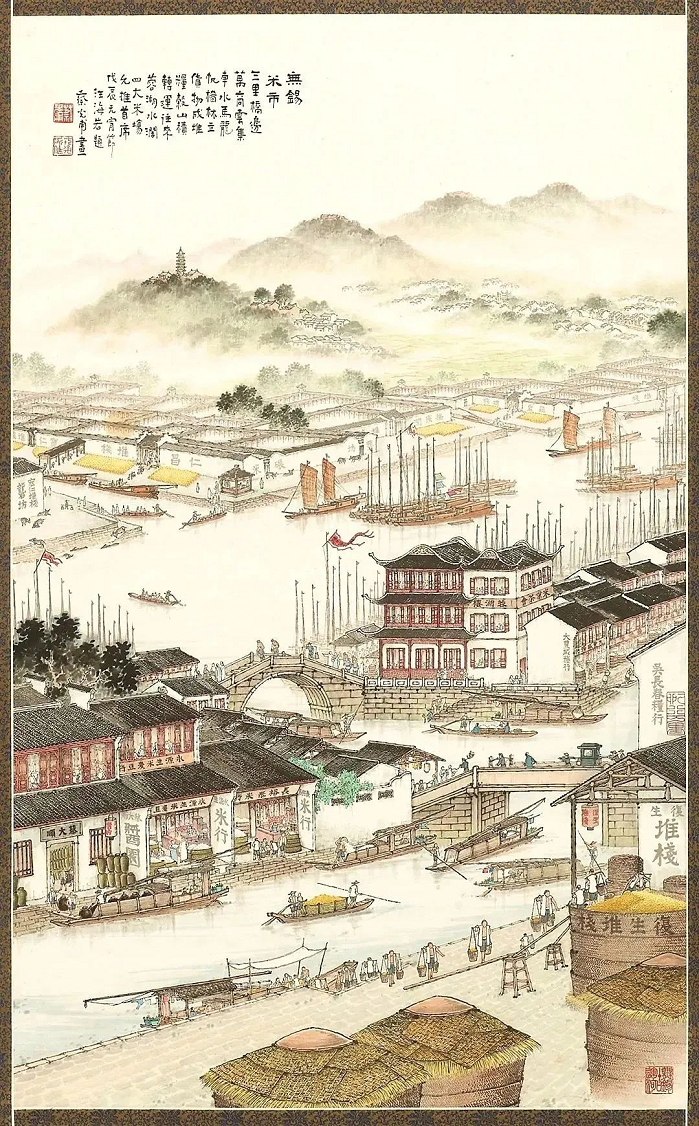

在線微課|繁華印跡·糧儲遺風①

無錫,這座被太湖與運河滋養的城市,不僅擁有“魚米之鄉”的溫潤底色,更蘊藏著“四大米市之首”的商業傳奇。從漢唐零星交易到明清糧船如梭,從皇家漕運樞紐到全國加工中心,無錫米市的崛起是地理、時代與智慧共同譜寫的歷史篇章。今天,讓我們一起解鎖這座“天下糧倉”的繁榮密碼。

《無錫古運河米市圖軸》(蔡光甫繪)

溯源:從泰伯遺風到運河樞紐

無錫米市的歷史源遠流長,據《創建積余堂記》碑文記載,泰伯奔吳、教民農耕,為稻米種植奠定了基礎。早在漢唐時期,無錫米豆業已有發展;元代貞元年間,為便利存儲和轉輸漕糧,官府在無錫建立億豐倉,“置倉無錫,以便海漕”,因此無錫成為了“官方糧食中轉站”,吸引了大批糧商聚集于此,初步形成了“鄉貨聚城,城貨轉漕”的流通雛形。

明代,無錫米市迎來第一次爆發。農業技術的進步讓無錫良田擴至 149 萬畝,水稻畝產從 50 斤升至 200 斤,巔峰時可達 800 斤,為米市提供了充足的貨源;永樂帝遷都北京后,漕糧北運需求激增,無錫坐擁運河、太湖、長江交匯之利,成為無可替代的漕運樞紐。朱元璋更是欽定年貢千石無錫精米,這份“皇家訂單” 猶如金字廣告,讓無錫的“米碼頭”聲名鵲起。至萬歷年間,無錫之米與蘇杭之幣、淮揚之鹽、溫州之漆器等齊名,冠絕一時。

鼎盛:漕運黃金時代的“天下糧倉”

清代是無錫米市的鼎盛時期,尤其是乾隆年間,糧食吞吐量達到七八百萬石,而到了光緒年間,更是增至 800 萬至 1200 萬石,足以支撐數千萬人的口糧需求。這一繁榮景象的背后,是多重優勢的疊加效應。

1.天選之地:水陸雙樞紐

無錫的水運網絡堪稱天選之地,尤其在鐵路興起后,這一優勢愈發顯著。1908年滬寧鐵路通車,無錫升級為水陸“雙料樞紐”,貨物川流不息。交通格局的變革推動米市從南門伯瀆港北遷至北塘三里橋——這里運河寬闊可泊千石糧船,沿岸倉庫林立,無錫米市迅速崛起,成為全國最大糧食交易街區。至宣統二年,僅此兩地糧行就達81家,占據無錫八段米市近六成份額。

2.政策引擎:漕糧折銀

清光緒年間,清廷明令全國漕糧折銀征收,并指定無錫為江浙兩省漕糧采辦地。漕糧采辦帶動了米糧的商品流轉,無錫由此成為“產者輸之,購者集之”的區域性米糧中心市場,與安徽蕪湖、江西九江、湖南長沙并稱為中國“四大米市”。在全國四大米市中,無錫無論從糧食集散總量、糧油加工能力,還是米行、堆棧的數量上,均獨占鰲頭,成為中國“四大米市”之首。

(圖源網絡,權侵刪)

參考文獻:

《歷史照亮未來——全國四大米市之首“無錫米市”鉤沉 》 —— 梁溪區檔案史志館

《運河與漕糧繁榮了“無錫米市”》 —— 周炎運