文博課堂|指上戎馬——扳指的前世今生

在清代古裝劇中,我們經(jīng)常能看到男士的大拇指上戴著一枚形似戒指的指環(huán),它就是扳指。不同于戒指“約指到平生”的婉約柔情,扳指自誕生起就蘊含著力量與強勢。到了清代,扳指成為了滿族常用的騎射用具,體現(xiàn)了草原民族驍勇的精神,乾隆皇帝也常以玉扳指賞賜在外征戰(zhàn)、功勛卓著的將領(lǐng)。小小一枚扳指中,蘊藏著豐富的歷史文化內(nèi)涵。在今天的文博課堂中,我們將一起走進扳指的前世今生。

清 翠扳指 無錫博物院藏

扳指也叫做“班指”,其淵源可以追溯到古代的“韘(shè)”。東漢許慎在《說文解字》中是這樣描述韘的:“韘,射決也,所以鉤弦。以象骨。韋系,箸右巨指。”說明韘是一種用來輔助射箭的指環(huán),常以獸骨制作,系以皮繩,戴在右手大拇指上。使用韘可以最大限度地提高有效射程,同時保護射手右拇指不被弓弦勒傷。韘的外形形似卷起的芄蘭葉子,《詩經(jīng)》中也有“芄蘭之葉,童子佩韘”的記載,古人認為佩韘是一種成人的標志。

芄蘭葉片(圖源網(wǎng)絡(luò))

商 玉獸面紋韘 故宮博物院藏

目前已知的最早的玉韘,出土自商代晚期殷墟婦好墓。婦好是商朝君主武丁的妻子,她英勇善戰(zhàn),帶領(lǐng)軍隊擴展疆土。她不僅是一位王后,也是中國第一位女性軍事統(tǒng)帥。她曾是一名武將,因此婦好墓中的隨葬品就包括一枚具有軍事用途的玉韘。這枚玉韘形狀如短管,一端平齊,一端斜口,上面雕有精致的獸面紋飾,獸面下有二個小孔,可以穿著細繩縛于手腕。

商 玉韘 河南省安陽市婦好墓出土

玉韘佩戴示意圖

扳指也叫做“班指”,其淵源可以追溯到古代的“韘”。到了春秋晚期、戰(zhàn)國早期,玉韘的造型開始發(fā)生變化,原緊貼拇指肚的高側(cè)由近垂直而變?yōu)槠骄彽纳酄钚逼拢s的高度變矮,整體造型已不適于鉤弦,因此有學者認為當時的玉韘已經(jīng)是裝飾品而非實用器。

戰(zhàn)國早期 玉韘 江蘇省無錫市鴻山戰(zhàn)國越墓出土

西漢以后,玉韘的實用性徹底喪失,演變成具有裝飾性的玉韘形佩,一直流行到了魏晉南北朝。這種造型的佩中間酷似雞心形,故也稱雞心佩。韘形佩盛行于漢代,宋代開始出現(xiàn)大量的仿制品。在宋、元時期的著錄中將其稱為“螭玦”,并稱有多種式樣。

漢 玉螭紋韘形佩 故宮博物院藏

韘形玉器的沒落并不代表“韘”這一器具的消失,實際上,漢代以后,韘形器依然在騎射活動中廣泛使用著,只是不再用名貴材質(zhì)制作,改用骨制、角制韘,故而不再惹人矚目。玉制扳指的復興與清王朝有著密切關(guān)系。

扳指最早作為騎射用具,體現(xiàn)了草原民族勇敢的精神,清代的扳指實際上來自于滿族人的傳統(tǒng)狩獵用具,滿語叫做“憨得憨”。清初時,八旗子弟自幼學習騎射,故而十分重視扳指,幾乎人人都佩戴。而將扳指推廣到全國,成為普世飾品的則是乾隆皇帝。

清 郎世寧 《乾隆戎裝騎馬圖》,畫中乾隆右手佩戴一枚扳指

乾隆在位期間,曾進行了兩次平定準噶爾部叛亂的戰(zhàn)役,這兩次戰(zhàn)役大獲全勝,穩(wěn)定了新疆地區(qū),完成了他的爺爺父親,也就是康熙雍正都沒有完成的事業(yè)。這件事也成為乾隆非常驕傲自得的功績。新疆局勢平定之后,中西交通也被打通,和田、葉爾羌等地的優(yōu)質(zhì)玉料得以源源不斷地輸送進內(nèi)地和宮廷之中,用新疆玉料制成的扳指,也成了濃縮乾隆復雜情感的絕佳載體。

清 郎世寧等繪 《平定準部回部得勝圖》法國銅版印本 故宮博物院藏

乾隆對扳指情有獨鐘,曾寫下“快馬飛生耳后風,浮麋數(shù)肋中無空。漫言刻玉占佳兆,發(fā)羽抨弦屢此同。”的詩句來詠贊扳指,還經(jīng)常用“殊珍”這樣的詞匯來形容玉扳指材質(zhì)的美妙。

清乾隆 碧玉刻詩扳指 故宮博物院藏

清 白玉扳指及套 故宮博物院藏

清 金鏨雙喜字扳指 故宮博物院藏

清 金珀光素扳指 故宮博物院藏

(金珀與琥珀、蜜蠟都是指松樹的脂液被埋藏于地下多年后隨自然條件的變化而形成的固體。金珀因其顏色為金黃色而得名,金珀形成的年份較短,琥珀形成的年份較長,所以有“千年的金珀,萬年的琥珀”之說。)

乾隆還常以玉扳指賞賜在外征戰(zhàn)、功勛卓著的將領(lǐng),扳指逐漸成為了身份、地位的象征。故而老北京有句俗話:“貝勒爺手里三件寶,扳指、核桃、籠中鳥”,可見扳指在當時的影響力。

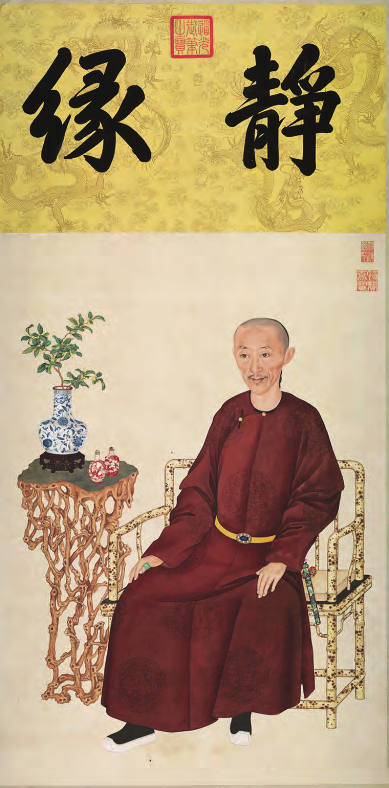

《旻寧便服像》

清代的扳指結(jié)合了文武之道,凝結(jié)了儒家文化中的“射”禮,大量使用了玉石材質(zhì),兼具“君子比德于玉”的深刻寓意,是十分重要的配飾。