師法造化·元氣淋漓 ——紀念徐風誕辰120周年特展

主辦單位:無錫市文化廣電和旅游局

承辦單位:無錫市美術家協會

無錫博物院

展覽時間:2020.06.06-2020.08.02

展覽地點:無錫博物院中區三層展廳

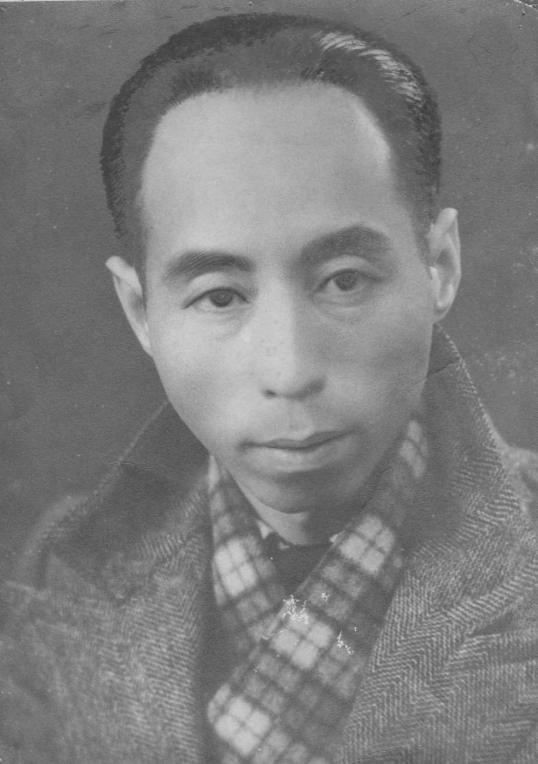

徐風(1900-1988),原名耀山,字樂山,號仁齋,江蘇無錫人,祖籍常州。系徐悲鴻美術教育體系的優秀實踐者和傳承者,著名畫家和美術教育家,無錫近現代畫家群體代表人物之一。

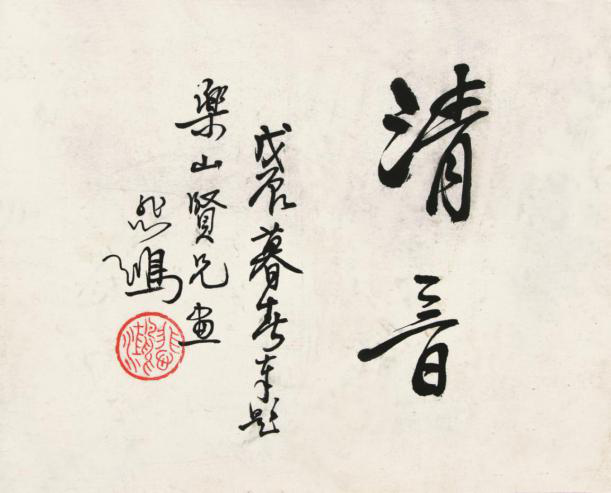

1912年得留日族叔徐少卿關懷,由私塾轉入其創辦的養中小學讀書。1918年考取江蘇省立第三師范學習,時與同學錢松嵒等結為藝友,共研藝事。1927年以優異成績考入國立中央大學首屆藝術系,得徐悲鴻老師及著名畫家呂鳳子、潘玉良、張書旂、汪采白等示范傳藝,耳濡目染,得以兼采眾長,日與同窗吳作人、呂斯百等相互切磋,畫藝大進。抗戰期間,徐風顛沛流離于湘、桂、贛、黔之間,數年間,作畫200余幅。1943年夏,在貴陽舉辦個人畫展,三日間觀眾達3萬余人,盛況空前,轟動山城,被稱為“極有希望之青年畫家”,徐悲鴻老師大贊,題贈“元氣淋漓”、“清音”,一時在西南地區影響廣泛。抗戰勝利后,1946年攜眷東返,執教于江蘇省立洛社師范。

徐風不僅對中國傳統繪畫中的山水、人物、花鳥和中國書法等諸方面研究頗深,而且對素描、水彩、油畫以及藝用解剖等教學的研究尤有心得。早期作品,格調雅正、氣韻兼力;中期作品,筆墨縱橫,信手神來;晚期作品,敦樸渾厚,淋漓盡致。今年是徐風先生誕辰120周年,我們舉辦“師法造化·元氣淋漓——紀念徐風誕辰120周年特展”,展出徐風先生各個時期的中國畫、素描、水粉水彩畫、油畫、書法精品80余幅,同時展出圖文并茂的個人藝術年鑒38幅,全面再現其平凡而又不平凡的繪畫藝術人生,展現其刻苦勤奮的創作態度和堅韌不拔的藝術精神,希望藉此更好地紀念徐風先生,為藝術界和廣大公眾提供一個鑒賞和領略徐風先生藝術成就的機會。

1928年, 徐悲鴻老師為徐風作品題詞:“清音,戊辰暮春奉題樂山賢兄畫。”

1928年,呂鳳子老師為徐風作品題詞:“能得體貌,戊辰三月題仁齋大棣畫冊。”

1943年,徐悲鴻老師為徐風作品題詞:“元氣淋漓,仁齋弟近作山水,軼出清人,筆墨之用,一本自然,喜而書此。”

徐風晚年創作像

中國畫

徐風的中國畫從傳統入手,在他傳世極少的三四十年代作品中,可以明顯地看出其繪畫風格是受明清藝術的影響。他考入國立中央大學后,在徐悲鴻老師的傳授下,既受到了西方繪畫藝術的熏陶,又潛心于對中國傳統繪畫藝術的研究,這一時期的作品,呈現出中西合璧的繪畫特點。五六十年代,他在家鄉從事藝術教學,這一時期的作品,以抒寫熾熱的時代生活為主。七八十年代,他的作品以自然界的山水、景物為主要題材,用蒼勁的筆墨,本色的表現出他的藝術風貌。

深冬圖 1929

喜鵲 20世紀30年代

割草圖 20世紀30年代

寒林獨步 1944

素描

作為徐悲鴻先生的高足,徐風在素描上有極深的造詣。在他留存下來的作品中,其人物、靜物、風景等題材的表現,無不造型生動、情意真摯,深得悲鴻老師的贊賞。

黔南風景 20世紀40年代

青苗少女 1943

林蔭橋上 20世紀70年代

水粉·水彩

徐風的水粉、水彩畫,以風景和靜物為主,其用色樸實淡雅,意境清新自然。他把中國畫的筆墨技法運用到作品中,呈現出融會中西的獨特風貌。

遠望梅園 20世紀30年代

去食堂的路上 20世紀50年代

芹菜·胡蘿卜 20世紀70年代

書法手札

徐風有著深厚的書法功底,并與他的繪畫相得益彰。所展書法作品,是從他的著述中輯出,從這些逸筆隨意、帶有實用性的手札中,我們不僅領略到徐風書法樸拙深秀、流利勁韌的氣格,而且可以見到其數十年美術教育生涯的含辛茹苦。

《中國書畫學淺識》手札

20世紀50年代

《題畫詩選·梅》手札

20世紀50年代

《敝帚自珍》20世紀50年代

《藝用解剖概要》教學稿 20世紀50年代