在線微課|雕刻在時光里的記憶——木版畫雕刻體驗活動(壹)

PART 01

什么是版畫?

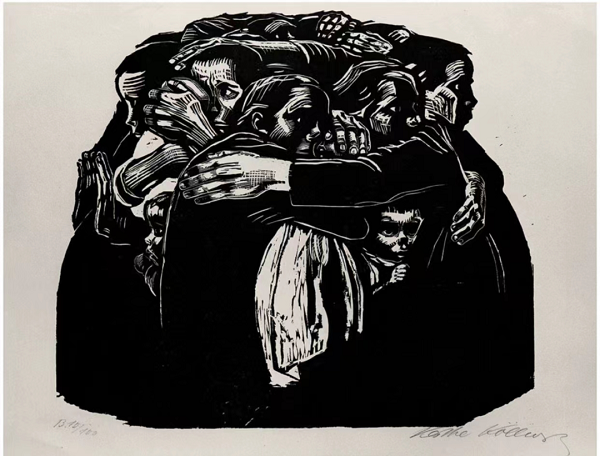

版畫是重要的繪畫品類之一。它以板為媒介,畫家運用筆和刀等其他工具,在不同的材料的版面上進行刻畫,通過印刷可以復印制作多份原作,后發展成獨立的藝術形式,即現代定義的版畫。一般來說,我國對國畫、油畫、版畫、水彩等畫種比較重視,對版畫的藝術價值和鑒賞收藏不是太明確。相反的是,版畫以其純藝術、高品位、精技法這樣的品質被國際藝術品投資市場和收藏界看好,甚至版畫的價位走勢對整個市場的影響是舉足輕重的。尤其是意、法、德、瑞等西歐國家。像畢加索、珂勒惠支等大師的版畫作品在拍賣會上能拍到上百萬美元。而且版畫畫面不易變質,水粉、油畫保存時間有300年,版畫卻可以保存500年。“平、凹、凸、漏”四種版畫中,“凸”是以木版畫為代表的一種版畫。

《母親們》, 珂勒惠支, 木刻版畫,1921年

PART 02

木版畫歷史

眾所周知,木版畫發源于中國。制版技術在中國的發展歷史淵遠流長。中國古代四大發明之一的印刷術是人類文明發展史上的一塊重要的里程碑。它由文字印刷和圖像印刷兩部分組成,而圖像印刷即是最初的木刻版畫。新石器時代的出土文物(譬如甲骨、陶器、玉石、青銅器)上面的文字和紋樣雕刻,秦漢時期的畫像石、畫像磚和石碑等,都是利器在各種材料上鐫刻而成。流傳已久的印章藝術更是與制版流程相差無幾。

歐洲出現印刷術,較中國約晚700年。雖然沒有確鑿證據證明西方印刷術直接得自東方,但歐洲最初印刷品的技術特征和構圖方式與中國先前的印刷品蔚為相似,影響是十分明顯的。各地最早出現的印刷品多是為了滿足宗教推廣的需要,歐洲也一樣。當時的印刷品多以圖像為主,最常見的內容為圣經故事。初期木版畫大多出現在德國南部和佛蘭德斯的萊因河畔,并多見于修道院中。

在中國,由于接近生活,又價廉物美,至明清年間,民間木刻年畫異軍突起,河南朱仙鎮、蘇州桃花塢、天津楊柳青、山東濰坊、四川錦竹的木刻年畫并稱為中國五大民間木刻年畫。它們不僅廣泛流傳于江南一帶和全國許多地方,而且遠渡重洋去到日本、英國和西德。版畫的技術傳到日本以后,日本人將這這項技術帶入裝飾美術領域(如年月繪歷),創造了珍奇璀璨的浮世繪文化。

天津楊柳青木版年畫,明清

《富岳三十六景》之神奈川沖浪里 ,浮世繪畫師葛飾北齋,1831年

江戶末期至明治時代之間(19世紀后半葉),日本浮世繪版畫借由包裝紙、海報大量流傳到海外。莫奈、文森特?梵高、馬奈、雷諾阿等印象派畫家,皆受日本浮世繪的影響。

1931年魯迅在上海發起新興木刻運動,并且創辦“木刻講習會”,邀請日本木刻家為講授木刻技術,并親自主持和翻譯。他主張以木刻版畫同情人民大眾和呼喚國民覺醒。此外,他亦提倡將版畫傳統上畫稿、刻版和拓印三者分工的形式,改為由一人完成的“創作版畫”,借此提升版畫藝術的表現風格。

《魯迅像》,趙延年,木版畫