錫博講壇丨“考古視野下的絲綢之路”講座回顧

本期講座由無錫博物院主要負責人劉寶山博士主講,帶領大家以考古視野,探尋絲綢傳說。

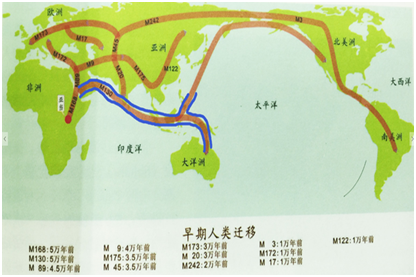

考古發掘告訴我們,人類文明交往的歷史悠久。

絲綢之路正是這樣一條溝通古代世界的國際大通道。

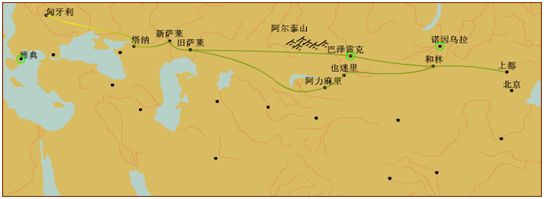

草原絲綢之路是絲綢之路的重要組成部分,中原地區與草原地區在經濟上互有需求,相依相生,這也是草原絲綢之路形成的基礎條件。草原絲綢之路還有“皮毛路”、“茶馬路”的稱謂。

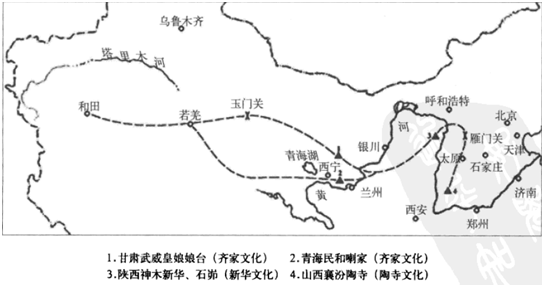

玉石之路是早期溝通中西貿易和文化交流的重要通道。它以新疆和田為中心,向東西兩翼運出和田玉,沿河西走廊或北部大草原向東漸進到達中原地區。有著6000多年的歷史,為后續的絲綢之路開辟了道路。

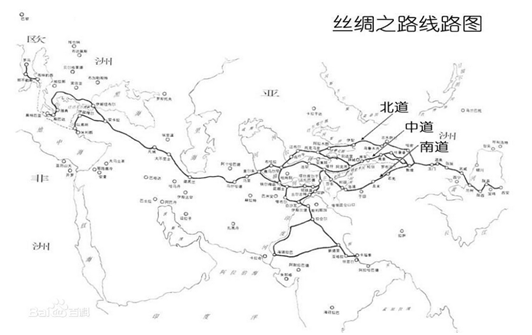

“絲綢之路”指起始于古代中國,連接亞洲、非洲和歐洲的古代陸上商業貿易路線。它的形成,經歷數代人的經營與維系。大量文獻和考古材料證明,距今4000年左右,東、西方文化就有了最初的有規模的交流。漢王朝動用了整個國家的力量打通、維護絲綢之路,使世界開始連成一體。這種交流在隋唐時期達到鼎盛,呈現出空前的活躍和繁榮。宋以后,雖一部分為海上絲綢之路替代,但陸上絲路的延續形成了甘肅多民族多元化的絲綢之路文化,為中華文明的發展作出了獨特的貢獻。

①北線由長安/洛陽,沿渭河至虢縣(今寶雞),過汧縣(今隴縣),越六盤山固原和海原,沿祖厲河,在靖遠渡黃河至姑臧(今武威),路程較短,沿途供給條件差,是早期的路線。

②南線由長安/洛陽,沿渭河過隴關、上邽(今天水)、狄道(今臨洮)、枹罕(今臨夏),由永靖渡黃河,穿西寧,越大斗拔谷(今偏都口)至張掖。

③中線與南線在上邽分道,過隴山,至金城郡(今蘭州),渡黃河,溯莊浪河,翻烏鞘嶺至姑臧。南線補給條件雖好,但繞道較長,因此中線后來成為主要干線。

劉寶山院長結合此次來錫參展的150件文物展品及自身的考察考古經歷,細述發生在絲路之上的“你來我往”。

除了絲綢以外,造紙、印刷、漆器、瓷器、火藥、指南針等東方文明的西傳,為世界文明的發展作出了重大的貢獻。而自西向東傳入中國的,包括:

佛教文化

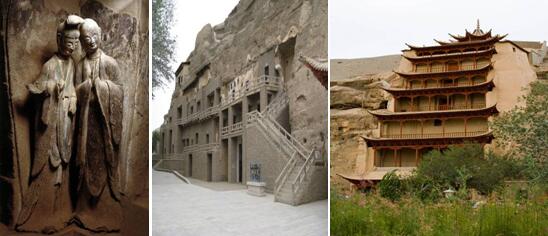

佛教文化自西向東傳入中國,甘肅是最早輸入的地區之一,也是在這里開始了它的中國化過程。十六國以來,歷代競相興寺建塔,開窟造像。

十六國時期,北方地區出土的金銅造像,如陜西三原出土、現藏日木根津美術館的3、4世紀的金銅彌勒菩薩立像,基本保存了西方犍陀羅站立彌勒菩薩像的影響

石窟藝術:

石窟藝術是一種宗教文化,取材于佛教故事,興于魏晉,盛于隋唐。它吸收了印度犍陀羅藝術精華,融匯了中國繪畫和雕塑的傳統技法和審美情趣,反映了佛教思想及其漢化過程。舉世聞名的莫高窟、麥積山等石窟寺和精美的佛教遺物都是絲綢之路上文化藝術繁盛的見證。

考古工作還整理出沿途出土的大量貴霜國散落的金幣、波斯發明的蜻蜓眼琉璃珠、見證強大吐蕃王朝的金飾……..可見當年絲路的繁盛!

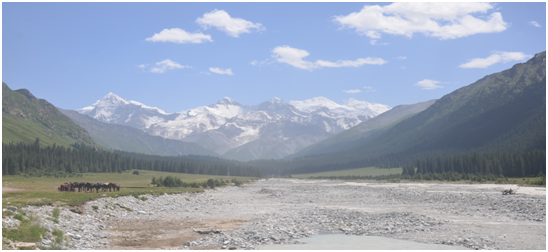

正如劉院感慨的,如今世界廣泛的交流對話,已經不需要通過人工開鑿冰階,翻山越嶺,這樣艱難的方式來實現。

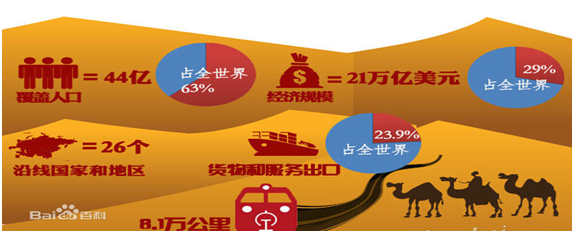

如今,絲綢之路被賦予了更豐富的時代意義!

而這新時代的絲路輝煌與繁盛,需要各方且行且珍惜。