在線微課|成長漫游 :遇“建”南隅古寺?脊獸②

吻獸的造型演變

隨著朝代的更迭,人們的精神需求與審美需求不斷變化,傳統建筑脊獸的造型藝術也隨之變化。

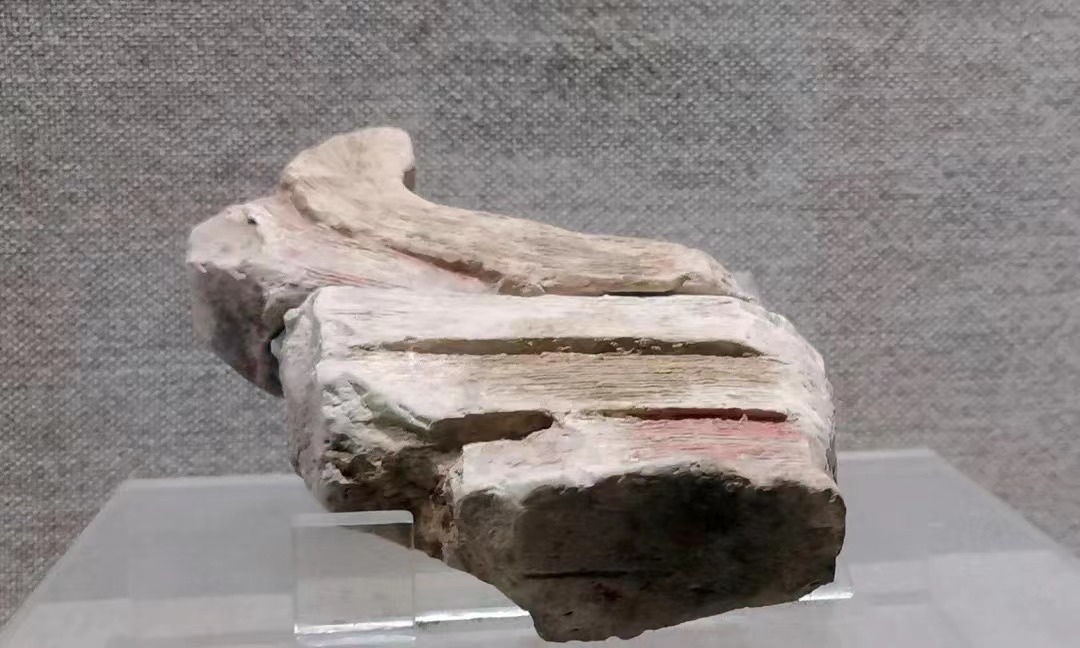

漢代人認為水中神獸有激浪降雨的技能,且木質結構房屋容易生火,所以將鴟尾作為類似魚造型的裝飾部件設計在屋脊上,并賦予它防火鎮宅的象征意義,希望鴟尾能使房屋免遭火災,萬事大吉。

漢 鴟尾 南越王宮博物館藏

但土和木材不易保存,所以至今為止遺留下來的早期傳統建筑脊獸較少。我們從少數出土的文物和文獻中可以發現,隋唐期間的鴟尾多為尾部向頭部卷曲且造型簡約的形象。

隋代陶屋 河南博物院藏

到了唐代,鴟尾的形象就更加完整了,出現了清晰的鰭狀紋路及魚鱗造型。唐代后期,鴟尾的造型漸漸衍變成獸頭、獠牙、象鼻、魚身的魚龍合體外形,魚尾上翹,模樣似龍非龍,面朝里,張著大嘴,好像要把整個殿脊吞下去。我們從這些復雜的魚龍合體造型的鴟尾身上也不難看出與印度摩羯造型的相似之處,摩羯為印度的河祌,有吞火降災的神性。我們也可以借此看出當時印度佛教傳入中國,對當時人們的思想及建筑風格影響非常大。

唐 鴟尾 大明宮遺址博物館藏

唐 陜西蒲城唐玄宗泰陵鴟尾 陜西省考古研究院藏

隨著宋朝民眾對龍文化推崇的開始,人們漸漸將對龍的審美意識轉移到建筑之上,鴟尾的造型漸漸向龍的形象靠近,名字也漸漸轉變為“鴟吻”。北宋后,鴟吻更注重造型的設計,在工匠們的精心打造下,鴟吻的造型設計更偏于立體化,并且頭部雕飾更加細致,與當時龍的造型十分相似,尾部更加卷曲,“鴟吻”轉變為“龍吻”。

宋 趙佶《瑞鶴圖》中的鴟吻 遼寧省博物館藏

到了明代,鴟尾徹底變成了龍的造型,生出了前爪和后爪,形體也更加嚴整、生動,更加富麗堂皇。此外,更加明顯的區別還在于明清時期的鴟吻的身上多出了寶劍的造型,有防止鴟吻逃跑的寓意,可見明清時期當權者對于王權至高無上、不可動搖的思想。

明 山西洪洞廣勝上寺毗盧殿鴟吻

清 北京故宮太和殿鴟吻

中國古建筑脊獸文化源遠流長,脊獸形式的發展演變是社會發展的一個縮影,它反映出王權的尊貴與時世的變遷,傳統藝術的蔓延與民族文化的傳承。晨鐘暮鼓,歲月悠悠,經風吹日曬數百年的神獸,一直牢牢地屹立在殿脊上,給人們帶來了無限的遐想……

參考文獻:

王穎《傳統建筑脊獸造型藝術的創新設計研究》

許慧 劉漢洲《淺析中國古建筑脊飾的演變情況》

王洋《脊獸造型在書籍版式設計中的應用》

圖片均來自網絡