在線微課|青銅文化系列學習——鐫骨銘心(壹)

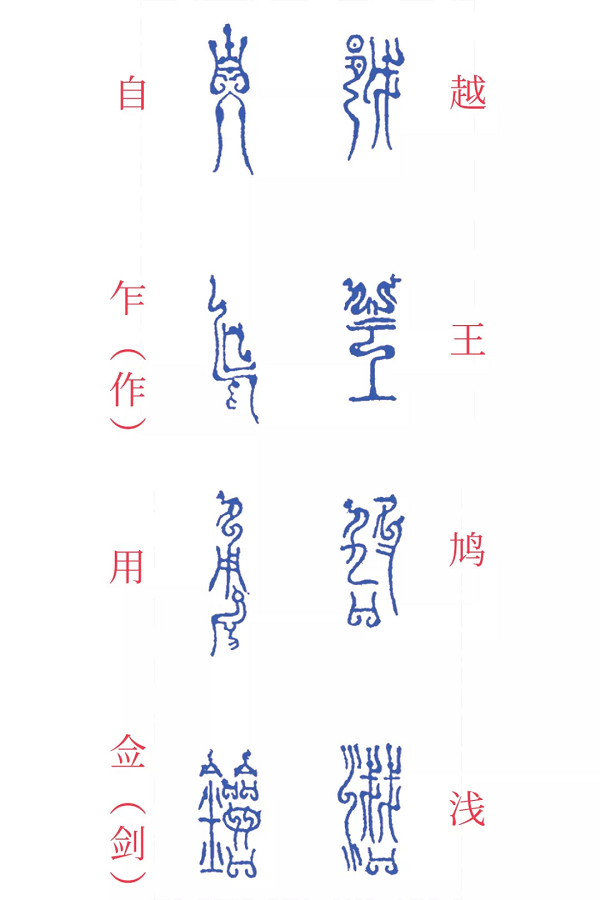

鳥蟲篆是在篆書的基礎上,通過融入鳥、蟲、魚紋飾或對線條進行盤曲,從而形成的一種具有較強裝飾性的篆書字體。鳥蟲篆在春秋戰國時期盛行于吳、越、楚、蔡、徐、宋等南方諸國,在許多青銅器的銘文上都可見到鳥蟲篆的身影。這些鳥蟲篆常以錯金形式出現,高貴華麗,極富裝飾效果。

春秋 “宋公欒”青銅戈(局部) 中國國家博物館藏

這件青銅戈胡部有6個工整的錯金鳥篆銘文,釋文為“宋公欒之造戈”。

鳥蟲篆的起源或許可以追溯到古人的圖騰崇拜。翱翔于天的鳥、蛻變再生的蟲、繁殖力強的魚,被人們作為對上天與自然的崇敬對象。早在新石器時代仰韶文化時期的彩陶上,就出現了大量魚鳥紋飾。到了商周時期,這種崇拜又延伸到了青銅器裝飾上。

新石器時代仰韶文化 魚鳥紋彩陶壺 中國國家博物館藏

鳥蟲篆雖屬于文字,但是與傳統文字相比而言,鳥蟲篆的結構造型特征更加明顯,常見的結構特征是形態修長﹑結構挺拔。裝飾特征是在文字筆畫上增加鳥形或蟲形裝飾,有的文字與鳥形融為一體,或在字旁與字的上下附以鳥形裝飾,有的筆畫蜿蜒盤曲,中部鼓起,首尾出尖,長腳下垂,如蟲身彎曲。郭沫若認為:“鳥蟲書是于審美意識之下所施之文飾,其效用與花紋相同。中國以文字為藝術品之習尚,當自此始。”可以說鳥蟲篆是一種以篆書為基礎孕育出的美術字體。

1978年出土于河南下寺楚墓中的王子午鼎是現存最早銘刻了鳥蟲篆的器物。王子午鼎是楚莊王之子,曾任楚國令伊(宰相)之職的王子午(又名子庾)所鑄造的。它造型精美、氣勢雄偉,鑄造工藝異常繁多,其口沿處攀附的六條龍形怪獸附件,是迄今所知我國采用失蠟法鑄造的最早鑄件之一。王子午鼎的器壁內側鑄有鳥蟲篆銘文14行83字。(銘文有殘缺:隹正月初吉丁亥王子午擇其吉金自作鼎彝□鼎用享以孝與我皇且文考用祈眉壽鹵襲□犀□期□□敬氏盟祀永受其福余不□不□惠于政德惠于威儀闌闌獸獸令尹字庚□民之所敬萬年無期子孫是制)。大意為:王子午鑄鼎以祭先祖文王和進行盟祀,并因施行德政,所以受到楚國民眾的敬重。希望子孫后代,永遠以此作為自己行動的準則。

春秋 王子午鼎 河南省博物院藏

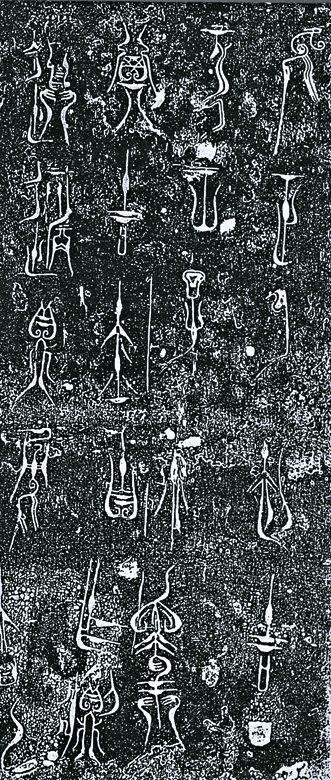

王子午鼎銘文拓片(局部)

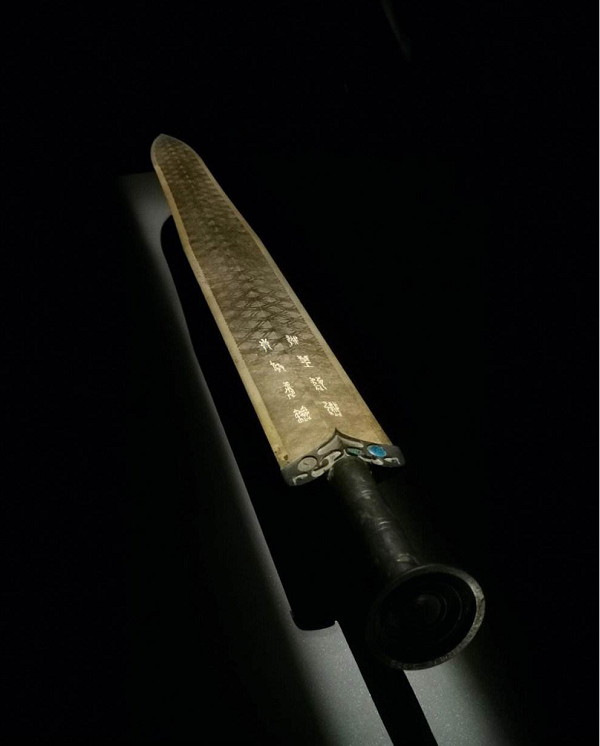

除了王子午鼎,許多春秋戰國時期的兵器上也采用鳥蟲篆銘文作為裝飾。

春秋 越王勾踐劍 湖北省博物館藏