在線微課|乘物游心——文人的書齋雅事(貳)

三、筆筒

筆筒是供插放毛筆之用的文房器具,流行于明清兩代,器形似筒狀,另外也有方形、束腰形、竹節形等式樣。常見有青花、釉里紅、五彩、粉彩、斗彩等瓷器品種,也有銅胎、竹木牙角等質地的筆筒。

▲ 清 東山報捷紋竹刻筆筒(無錫博物院藏)

這件無錫博物院收藏的清代“東山報捷圖”竹雕筆筒,取材精良,色澤深渾含蓄、光潤靜穆,整個筆筒截取了一段圓竹筒來進行制作和雕刻的。底部利用竹子的本身的形態,分為三等分設計制作了三個小淺平足,以確保筆筒的平穩。筆筒上雕刻的題材是“東山報捷圖”,取材歷史上以少勝多的經典戰役“淝水之戰”。畫面正中是一處密林,松柏蒼勁,巖壁嶙峋,有兩位老者正于石臺前對弈,其中一位便是東晉名將謝安。老人身側有兩名仕女垂手侍立,面容恭敬。筆筒的背面,一名騎手執報旗疾馳而來,向謝安報告前方大捷。整個筆筒構圖豐滿,布局得體,通過對曲徑幽林,安然對弈等特定情景的生動刻畫,表現出謝安沉著必勝的迎戰心態和信念。

筆筒常年置于案頭,與文人朝夕相伴,既可實用,又可把玩,也能寄托文人的內心情感,清代揚州竹雕大師潘西風就曾在他制作的筆筒上以隸書刻款:“虛其心,堅其節,供我文房,與共朝夕”。

▲ 清 黃楊木梅竹筆筒(故宮博物院藏)

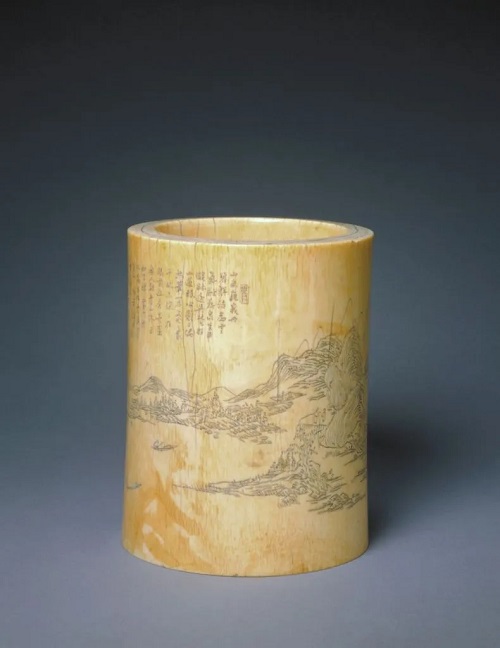

▲ 清 象牙刻山水筆筒(故宮博物院藏)

四、臂擱

臂擱,主要是書寫時用來擱置腕臂。除了能夠防止墨跡沾在衣袖上外,墊著臂擱書寫時,也會使手腕非常舒服,尤其是抄寫小字體時。因此,臂擱也稱腕枕。宋代文獻中已有臂擱使用的記載,目前發現的古代臂擱多為竹、木、牙、玉制。

▲ 清 紅木鑲玉臂擱(無錫博物院藏)

無錫博物院收藏的這件清代紅木鑲玉臂擱,中間的這塊玉是戰國時期玉杯的殘片,被巧妙的鑲置在臂擱上,與臂擱形成一體。

▲ 清 乾隆象牙鏤雕象生蟲竹臂擱

▲ 清 鏤雕羅漢骨臂擱

五、歲時清供

清供是室內放置在案頭供觀賞的物品擺設,它的起源要從祭祀說起。清供最初源于佛供。魏晉時期,每到上巳之時,人們都會在水邊“祓除畔浴”,祈求消災辟邪。王羲之就曾在上巳的會稽山陰,蘭亭之側舉行風雅集會。樹叢中有人煮茶,有人弄酒,石頭上放著一瓶花,就成了曲水流觴,那些花瓶,杯盞也成了清供擺設的雛形。到了漢代,清供逐漸形成了完整的體系,唐宋時期已成了生活的一部分。佛教傳至日本后,也把“禪房供花”的佛供禮儀帶去,成為古時家居里祭拜神佛的場所。

▲ 明 文征明《蘭亭圖》(遼寧省博物館藏)

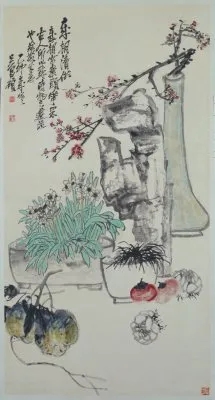

清供也可分“有名之供”和“無名之供”。有名之供,可按節日分,如歲朝清供、瑞陽清供、中秋清供等,歲朝即一歲之始,指農歷正月初一,有慶祝新的一年開始,并預報一歲平安吉慶之意。歷代畫家,特別是文人畫家都喜歡在這一天繪制《歲朝清供圖》,作為新年伊始的首幅作品。例如清代畫家吳昌碩,幾乎每年都畫一副《歲朝清供圖》以自娛,入畫之物包括瓶梅、水仙、蒲草、秀石等等。

▲ 清 吳昌碩《歲朝清供圖軸》

而無名之供,則是在平日里隨心地擺上幾樣物件,為書房增添一點清雅韻味。明代洪應明在《菜根譚》中就曾寫到“徜徉于山林泉石之間,而塵心漸息;夷猶于詩書圖畫之內,而俗氣潛消。故君子雖不玩物喪志,亦常借境調心。”

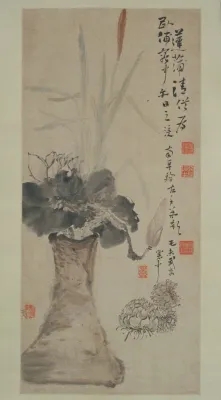

▲ 清 高鳳翰《蓮塘清供圖軸》

參考書目:[1]劉文哲 《中國古代文房清供鑒賞》