在線微課|“錢”路漫漫?古幣歸制

中國古代貨幣制度,與其它國家差異很大,往往金屬、珠玉、布帛、紙幣都能行使貨幣職能,只不過在不同朝代、不同地區各有側重。本期文博課堂結合秦朝金餅及院藏文物“秦半兩”,為大家闡述秦朝“上幣黃金、下幣銅錢”的貨幣體系,探究統一貨幣對于秦朝統一天下的意義。這背后究竟隱藏著統治者怎樣的的政治思想和手段?

秦半兩:中國貨幣發展史的里程碑

自遠古時期至諸侯割據稱雄的六國,社會形態在政治、經濟、思想文化和民族關系等方面都展現出了獨特性和復雜性,這點也直接反映在了貨幣制度上。關于先秦貨幣,我們大致可分為三類:物品貨幣、金屬稱量貨幣、金屬鑄幣。

(一)物品貨幣

起源于物物交換時代,使用的是具有普遍認可價值的物品。比如靠海漁獵民族以「龜貝」為幣,堅硬耐磨且便于計數;草原游牧民族以「獸皮」和「牲畜」為幣,易保存還具有實用性。但顯然,兩者皆存在地域限制。隨著經濟發展,上流社會開始「珠玉」為幣,價值高,可滿足大額交易,但易損壞,因此更多作為儲蓄手段。除此之外,「布帛」、「谷物」等等也經常被賦予貨幣職能。

貝幣

原始社會獸皮、牲畜物物交換

(二)金屬稱量貨幣

指的是通過成色鑒定和稱衡重量以定價額的幣種,例如古時的「金銀錠」、「金銀錁」、「銅塊」等。它的出現打破了地域局限性,并且價值穩定。但各國的形狀和重量單位不一,有的用錳,有的用斤,而且交易時需要頻繁地鑒定和稱重,因此在使用上相對不便。

金錠

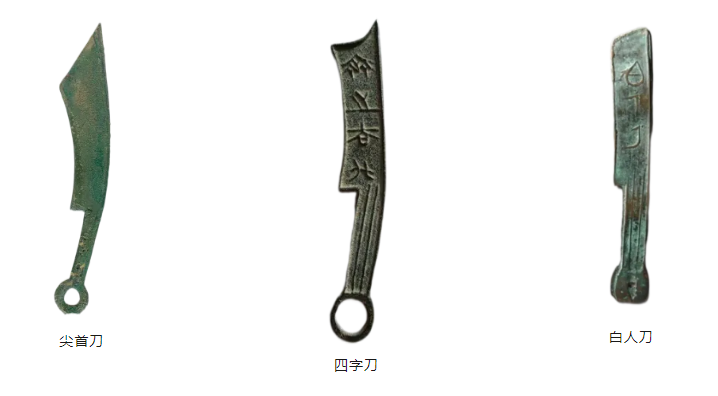

(三)金屬鑄幣

指的是通過面值確定價值的幣種。包括仿早期天然貝幣的「銅貝」,從農具演變而來的「刀幣」、「布幣」等。就拿刀幣來說,燕國使用「尖首刀」,齊國使用「四字刀」,趙國又使用「白人刀」,錯綜復雜的類型結構限制了大范圍的流通。

縱觀以上幣種,各有優弊,通常只在一定范圍和場合中適用。公元前210年,秦始皇統一六國,以秦國通行的“半兩型錢”作為標準,對六國割據而遺留下的紊亂的貨幣制度進行了有效改革。因此,「秦半兩」的出現可謂是“中國貨幣發展史的一個重要里程碑,范圍之廣西至河西走廊,東達江蘇,北到內蒙古,南抵廣州,流通之久直至清末民初。

秦半兩?無錫博物院藏

貨幣標準化:統一貨幣的關鍵所在

(一)形制標準化

首先是確定了圓形方孔的樣式,其上“半兩”二字由秦國李斯題寫,表示每枚重量約8克。文字從古樸笨拙的大篆統一改為秀麗方折的小篆。

戰國大篆——小篆

金文——小篆

其次是鑄造工藝普遍采用「銅范」。最初的鑄造技術是使用「石范」,由于石料不易加工且不耐高溫,容易損壞,因此制陶業的興起后,很快就改用「陶范」。但泥范材料透氣性差,導致成品表面粗糙不光滑,摩擦力較大導致拆卸困難,增加了工作難度和制作周期。而銅范由青銅制成,表面光滑平整,使用時在表面需涂上涂料,既可減少鑄錢時的冷卻時間,又可減輕高溫的金屬熔液對銅范的損傷,以延長使用壽命。因此,用銅范制作秦半兩,大小輕重相對穩定,也更適合標準化批量生產。

統一形制是第一步,重中之重在于將貨幣鑄造權、發行權、流通權收歸中央。《史記?平準書》記載:“及至秦,中一國之幣為二等,黃金以溢名,為上幣;銅錢識曰半兩,重如其文,為下幣;而珠、玉、貝、銀、錫之屬,為器飾寶藏,不為幣”。

根據法令,秦始皇的改革措施分為兩部分:

一是廢除原六國原有的布、刀等幣種。規定法定貨幣主為:黃金和銅錢。黃金為上幣,用于大額交易和儲備;銅錢為下幣,廣泛流通于市場,即“上幣黃金、下幣銅錢”政策。

二是珠、玉、貝之屬不再具有貨幣職能。

此后,只有國家才能鑄造貨幣,并嚴格禁止私人鑄幣。對于私自鑄幣者,秦律規定了嚴厲的懲罰措施。據史料記載:秦始皇十年,有人偽造半兩錢,并用之賄賂官員。這一行為嚴重違反了法規,秦始皇得知后大怒,采取了極端的懲罰措施。他不僅下令將偽錢熔化,還用熔化后的銅水烹煮犯人及其家屬。用極為殘酷手段,展示決心和至高無上權力。

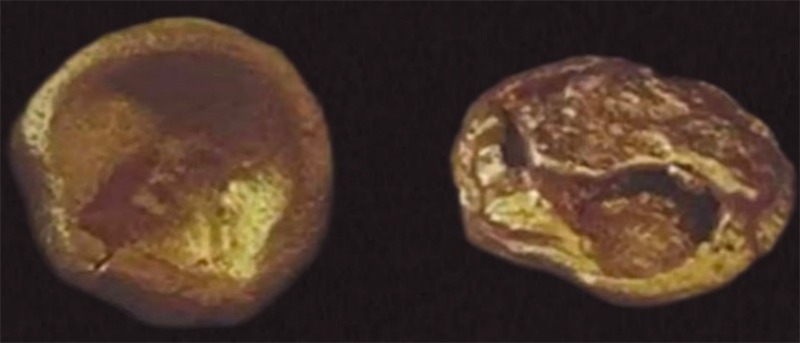

陜西興平縣寨里大隊出土凹面餅

秦半兩?無錫博物院藏

統一貨幣:建立封建王朝的必要手段

政策實施后,最表象的好處便是促進了經濟發展。戰國時期,七雄割據,貨幣復雜多樣,流通十分煩瑣。統一貨幣有助于消除了各國之間的貿易障礙,順暢的商品流通推動了經濟的繁榮,同時也促進了各地之間的文化交流。

然而,最根本的意義在于加強了中央集權。收歸貨幣鑄造權、發行權、流通權于中央,以此掌握地方割據的經濟命脈,防止地方殘余勢力破壞,從而維護皇權穩定。

不可否認的是,秦始皇統一貨幣的成功經驗,也為后世貨幣制度的發展提供了重要啟示。例如漢高祖劉邦推行的「五銖錢」制度,以及唐玄宗時期的「開元通寶」,皆有秦朝制度的思想滲透。

唐開元通寶銅錢?無錫博物院藏

酌古參今可知,上至朝堂君主,下至田野黎民,凡是手中握權之人的大小決策,都是利弊并存的。從歷史發展的角度來看,春秋戰國時期,貨幣形制各異、換算困難已經嚴重阻礙了社會發展。因此,統一貨幣是必然趨勢。但由于時代條件的局限性和秦始皇個人決策權過大等原因,實施過程中存在著不合理。比如強制推行新幣,導致底層百姓原有財富貶值甚至損失,會加劇民眾的反抗情緒和社會的不平等。而同時推行“重農抑商”政策,又與之相矛盾。因此,當我們深入分析秦始皇統一貨幣政策后,辯證看待才是睿智之舉。

參考文獻:

《秦半兩錢初探》趙乾坤

《論秦始皇統一貨幣》朱活

《試論秦漢的黃金貨幣》李祖德

《秦統一貨幣的形制及其歷史意義》肖茂盛 楊明

《戰國秦漢金餅貨幣類型考略》中國國家博物館館刊

《古幣三談——談我國先秦貨幣的龜貝、珠玉、金銀》朱活

《古代錢幣之:秦半兩與戰國秦半兩差異,揭秘!》話談錢幣