在線研學 | 春秋吳王僚劍

雖然疫情暫時關上了博物院的大門,但線上云游錫博的窗戶已在這里向大家敞開。與其在家無所事事,屏幕前的你們,不如來領略一下錫博所藏的千年寶劍的風采吧!

火器發明之前,人類的戰場由冷兵器統治。而劍,在中國的十八般兵器中,歷來被稱作“短兵之祖,百兵之君”,有著輕便鋒利、適于近戰的特點。史云,吳越地區善于鑄劍,其鑄劍術為當時列國中極先進者,擁有一批如干將、莫邪和歐冶子的能工巧匠,從現在出土的眾多令人嘆為觀止的吳越青銅劍可見史載所言不虛。

我們今天的主角便是一把吳地青銅劍——無錫博物院十大寶藏之一的春秋吳王僚劍。

劍身信息,了解一下

該劍通長41厘米、最寬2.7厘米、莖長9.5厘米。劍身飾有斜著的“王”字形暗紋。窄長扁條形,無格無首,前鋒尖銳,兩刃近鋒略內收,向后漸寬,劍身中線起脊,直通莖末。莖作梯形,前寬后窄,中部有一小孔。兩縱靠近莖的地方鑄有銘文 12字。

從形制上看,此劍具有春秋晚期的特點,與1997年浙江紹興市魯迅路出土的壽夢之子劍和2003年山東新泰市周家莊東周墓出土的諸樊之子通劍基本相同。其劍身所飾的“王”字形暗紋與山東出土的壽夢之子劍相同,與山西春秋墓葬出土的吳王光劍紋飾也類似。因此依據類型學研究,專家將此劍的年代鎖定在春秋時期。

看到這里,我們已經大致了解了此劍的外部特征,也知曉了它的所屬年代,但僅憑這些信息我們還是不能確定它的具體歸屬,所幸,我們還有劍身的十二字銘文可供挖掘。

這十二個字,是什么意思?

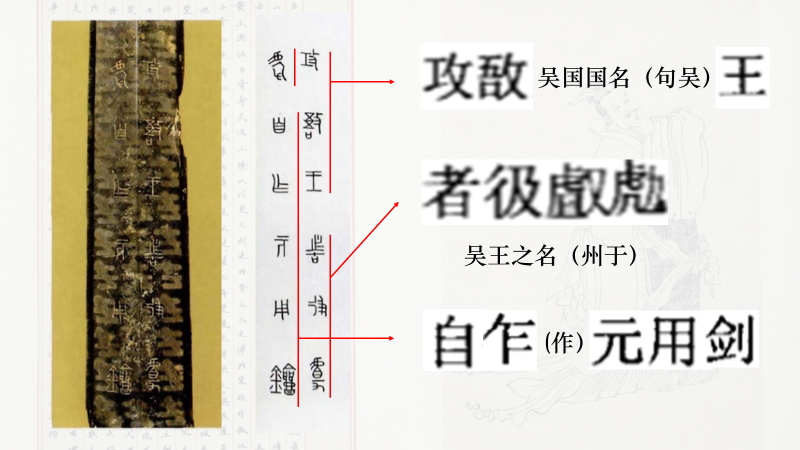

此劍的兩縱近脊處刻有銘文十二字,讓我們來看一下它的細節圖。

讓我們來看看專家的解讀,比對一下,是否和你想的一樣。

劍身銘文中的“攻敔”是吳國國名。青銅器銘文所載吳國國名略有不同,且有時代上的區別。“攻敔”一說大都在吳王諸樊在位前后。據此,專家將此劍年代大體定在諸樊前后。銘文中“者彶”四字為吳王之名,且為春秋時期吳越一帶所用的多音節夷名。從讀音上可以認為是“州于”的緩讀音,急讀即“州于”。而《左傳》中將吳王僚稱作“州于”。由此可以判斷這是一把春秋吳王僚時期鑄造的青銅劍。該劍銘文可以通俗解釋為吳王僚所鑄造的自己常用的劍。

怎么樣,你猜對了嗎?這是一把屬于吳王僚的佩劍。

(王子于戈)

由于吳王僚在位時間短暫,只有短短十二年,留下的文物不多,有銘文的更是鳳毛麟角,除卻1961年山西萬榮縣廟前村賈家崖出土的兩件王子于戈(系他未即位時的作品),就是此把自銘劍,故而此劍對于人們研究吳國歷史與吳地青銅器都有著重要的意義,十分珍貴!

歷史小故事《專諸刺王僚》

提到吳王僚,我們便不得不說起一則著名的歷史典故,來看看司馬遷怎么說。

四月丙子,光伏甲士于窟室中,而具酒請王僚。王僚使兵陳自宮至光之家,門戶階陛左右,皆王僚之親戚也。夾立侍,皆持長鈹。酒既酣,公子光佯為足疾,入窟室中,使專諸置匕首魚炙之腹中而進之。既至王前,專諸擘魚,因以匕首刺王僚,王僚立死。左右亦殺專諸,王人擾亂。公子光出其伏甲以攻王僚之徒,盡滅之,遂自立為王,是為闔閭。闔閭乃封專諸之子以為上卿。

——《史記·刺客列傳》

這故事講的是,夷昧去世,季札讓位,僚繼位,這讓吳王諸樊的兒子、僚的堂兄公子光很不服氣。公子光招募了伍子胥推薦的殺手專諸去刺殺王僚,專諸用一把藏在魚腹中的短劍成功刺殺了王僚,自己也當場斃命。公子光上位,即吳王闔閭。

專諸所使用的這把短劍因藏于魚腹中,歷史上便稱其為“魚腸劍”,一把小小的短劍竟能一劍刺破吳王僚護身的多層盔甲而致其命,也從側面反應出吳越地區當時青銅鑄造技術的高超!

吳越地區的青銅鑄造技術何以在東周時期得到極大的發展?如春秋吳王僚劍這樣精美絕倫的青銅劍又是怎樣誕生的?別走開,我們下期再見!

課后習題:

1.大家知道劍都有哪些用途嗎?試著和身邊的家人說一說。

2.不查資料,大家能背出多少與“劍”有關的詩句?試著寫一寫。