在線微課:巖畫(huà)——中華民族的遠(yuǎn)古符號(hào)(貳)

寧夏巖畫(huà)遺址地域相對(duì)比較集中,主要繪刻在黃河兩岸幾個(gè)山脈的溝口與峽谷之中,共計(jì)約30余處,兩萬(wàn)多組,其中個(gè)體圖案超過(guò)五萬(wàn)個(gè)。這些巖畫(huà)作品是匈奴、鮮卑、突厥、回鶻、黨項(xiàng)、蒙古等民族文化長(zhǎng)期交融的結(jié)晶,更是遠(yuǎn)古先民留給后世的珍貴遺產(chǎn)。

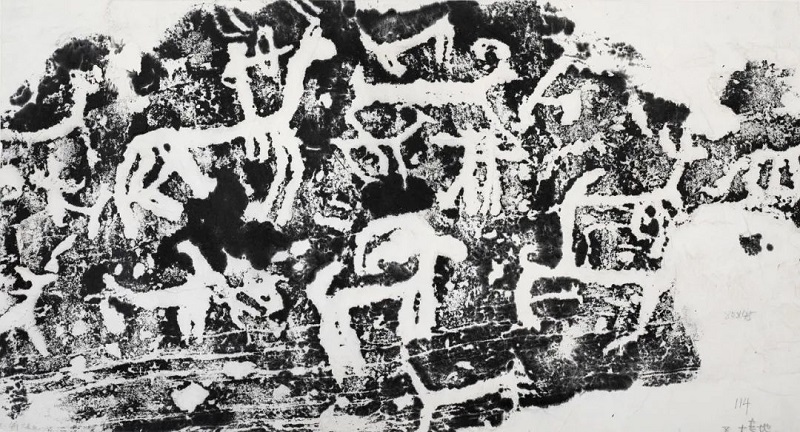

寧夏巖畫(huà)中最常見(jiàn)的題材是動(dòng)物,其中有很多大型狩獵、放牧場(chǎng)景,以及大量的羊群、馬匹圖像,反映出這兩類(lèi)動(dòng)物在創(chuàng)作者的生活中尤為重要,充分說(shuō)明巖畫(huà)創(chuàng)作者的生業(yè)模式與畜牧業(yè)文化息息相關(guān)。而有些動(dòng)物的表現(xiàn)形式并不普通,例如軀干以網(wǎng)格狀、螺旋紋、圓點(diǎn)等圖案進(jìn)行裝飾,學(xué)者們普遍認(rèn)為這種主觀的表達(dá)除了起到裝飾、美化的作用外,可能與崇拜、敬畏、祈求等思想的表達(dá)有關(guān)系。

寧夏巖畫(huà)中的大角羊

狩獵畫(huà)面

展現(xiàn)各類(lèi)關(guān)于人物活動(dòng)場(chǎng)景的巖畫(huà),也是寧夏巖畫(huà)中的重要題材。例如狩獵、放牧、爭(zhēng)戰(zhàn)、舞蹈等。寧夏巖畫(huà)中的人面像題材,更是體現(xiàn)了創(chuàng)作者復(fù)雜且詭譎的意圖表達(dá)。縱覽世界各地原始宗教的特征,我們從中能夠發(fā)現(xiàn)很多普遍性的信仰習(xí)慣,如對(duì)人體骨骼的崇拜-尤其是頭骨;對(duì)面具的崇拜和使用;對(duì)太陽(yáng)的崇拜;對(duì)雙目的崇拜;對(duì)各類(lèi)圖騰符號(hào)的崇拜等,這些均是“萬(wàn)物有靈”思想的具體呈現(xiàn)。而不同類(lèi)型的人面像巖畫(huà),正是古代先民復(fù)雜的多神崇拜的體現(xiàn)。

太陽(yáng)神

人面像

結(jié)語(yǔ)

寧夏巖畫(huà)是古代先民杰出創(chuàng)造力的結(jié)晶,是重要的實(shí)物圖像史料,是原始藝術(shù)的序章。寧夏巖畫(huà)是中華文明史發(fā)展進(jìn)程中不可或缺的一部分,是一幅幅珍貴的歷史畫(huà)卷,生動(dòng)又翔實(shí)地將幾千年來(lái)生活于此的不同族群的遷徙互動(dòng)、文化交融現(xiàn)象記錄下來(lái)。這些精彩紛呈的圖像,為我們展現(xiàn)了歷史長(zhǎng)河中的寧夏。作為牧業(yè)文明與農(nóng)耕文明的過(guò)渡地帶,在賀蘭山的護(hù)衛(wèi)下,在黃河的滋潤(rùn)中孕育出的巖畫(huà)文明,是中華文明多元一體格局的形成過(guò)程中的重要參與者。

一起走進(jìn)錫博,共賞朔地戀歌。

參考文獻(xiàn)

《寧夏巖畫(huà)》,劉思文,《寧夏畫(huà)報(bào)》2022年12月2.《從世界藝術(shù)史角度看中華共享符號(hào)的生成--以中國(guó)早期巖畫(huà)為中心》,張法,季中揚(yáng)_,張娜,《中國(guó)社會(huì)科學(xué)報(bào)》2022年12月

來(lái)源:開(kāi)放部