在線微課|“陶冶生活藝享人生”之釉下彩(貳)

元、明、清時期景德鎮青花瓷是釉下彩最成功的制作,也是中國瓷器的代表品種之一。青花真正成熟的時期是元代,景德鎮發現了主要化學成分是二氧化硅和三氧化二鋁的高嶺土,并將其摻入瓷石中,即所謂的“二元配方”,并推廣到其他產瓷區。由于高嶺土的發現,使得陶瓷能夠經受1300度的高溫,從而使陶瓷的成品率大大提高。陶瓷的白度、硬度,釉質的透明度、光澤度都得到了普遍提高。

青花的發展從元走向成熟,明代到達鼎盛,清代由于“粉彩”發展而走向衰退。

《元青花牡丹塔蓋瓷瓶》

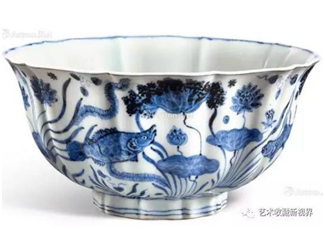

《明宣德青花魚藻紋十棱菱口大盌》

元代以來景德鎮的瓷器燒制工藝領先,釉里紅便是當時所創燒的一種釉下彩。釉里紅的最大特點是燒制難度大,成品率極低。它是以銅為著色劑,在白胎上直接繪制各種圖案紋飾,在上面施一層釉,銅在高溫還原焰中發出了紅色,所以名叫“釉里紅”、但真正色彩鮮艷的極為罕見。這一工藝始于元代,到明代宣德發展到高峰,明中期衰退,至明晚期停產,清康熙年間恢復生產,到雍正年間發展到巔峰。

釉里紅瓷為什么制作難度高,存世少呢?是因為銅離子對溫度極為敏感,在窯爐中火候不到,便會呈現黑紅色或灰紅色,火候稍過銅離子便從釉層中揮發逸出,呈現特有的飛紅現象或褪色,紋飾不連貫。又因為當時燒柴窯,很難控制窯溫,只能憑借師父的經驗取出火照對比,從而無法大規模生產。元人尚白,明人尚紅,所以元代釉里紅產量很少。

清代雍正時期的釉里紅由于其色澤鮮亮,被稱為“寶燒紅”,其制作比康熙時更為精致,燒制技術也更嫻熟。

《清雍正釉里紅三魚紋盤》

此《清雍正釉里紅三魚紋盤》是無錫博物院院藏精品之一,盤身三魚裝飾,紋飾靈動俏皮,釉里紅色鮮麗奪目,與造型結合,別具藝術特色。

二十世紀初,提倡實業救國的清政府官員熊希齡等人在湖南醴陵創辦官方湖南瓷業學堂,后來又成功燒制出聞名世界的釉下五彩瓷器,突破了中國陶瓷史上單色釉下彩瓷的局面。

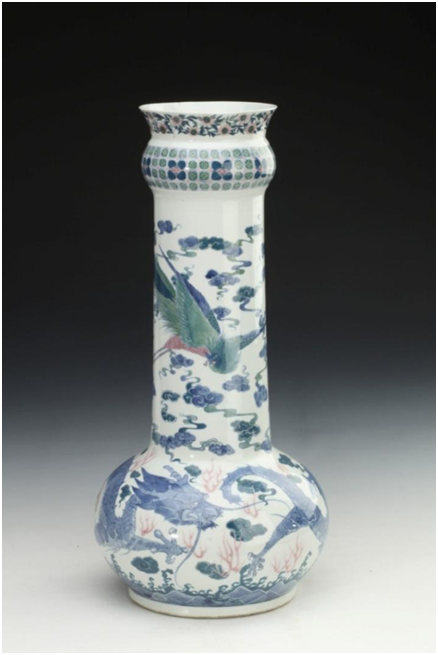

清宣統醴陵窯釉下彩繪龍鳳紋長頸瓶

此件釉下彩瓷為無錫博物院藏,瓶內外通施白釉,胎體輕薄,以釉下五彩繪龍紋,色彩淡雅,為醴陵窯釉下五彩精品。非常難得的是,瓶子底部還有極少見的底款“大清宣統三年湖南窯業公司”。

本期“陶冶生活 藝享人生”之釉下彩就為大家介紹到這里,下期藝術課堂我們一起來了解下釉上彩。更多精彩活動請關注無錫博物院微信公眾號,歡迎報名參加。