在線微課|成長漫游 :衣“冠”楚楚——探尋古冠之美②

05.隋唐時期

隋唐時期,社會安定繁榮,文化昌盛。這一時期的頭飾,不僅種類繁多,而且設計精美。如女子的發髻高聳,常佩戴各種精美的發飾,如珠翠、金釵、玉簪等。而男子的頭飾則更加注重實用性和裝飾性,如“幞頭”的流行,不僅便于佩戴,而且美觀大方。

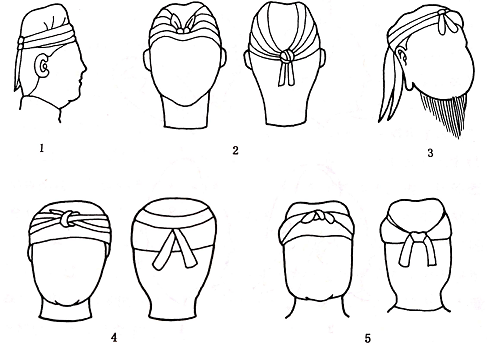

幞頭,是一種包頭用的巾帕。是唐宋漢族男子的主要首服。隋代幞頭較簡便,初唐幞頭巾子(里面固定的飾物)較低,頂部多呈平形,即為”平頭小樣”巾子。以后巾子漸漸增高,陸續出現”英王踣樣”巾子、”官樣”巾子、”開元內樣”巾子等。

隋代幞頭

唐代,幞頭兩腳從自然下垂,演變成反曲朝上,從初期用柔軟紗羅制作的軟腳幞頭,改用木胎,紙娟為襯,銅鐵為骨的硬腳幞頭,逐步變成了一種固定的帽子。

唐代幞頭

06.宋元時期

宋代,幞頭已經發展成硬腳,并且有許多樣式,初期兩腳平直且較短,中期以后的兩腳伸展加長。不同身份的人戴不同的幞頭,官員是直腳,吏人是軟腳,仆從、公差等是交腳或曲腳,儀衛是無腳。這時的幞頭內襯木骨、外罩漆紗,平整美觀。此時,冠帽之制漸衰,文人雅士多崇尚幅巾,并以裹幅巾為雅。諸如東坡巾、云巾、唐巾等。還有樂工、儀衛用的幘。

遼代漢族男子仍沿襲晚唐五代之制,頭戴各式幞頭。至于巾帽,只有少量級別較高的官員,方可裹戴。中小官員和平民只能戴科頭露頂,冬天亦然。

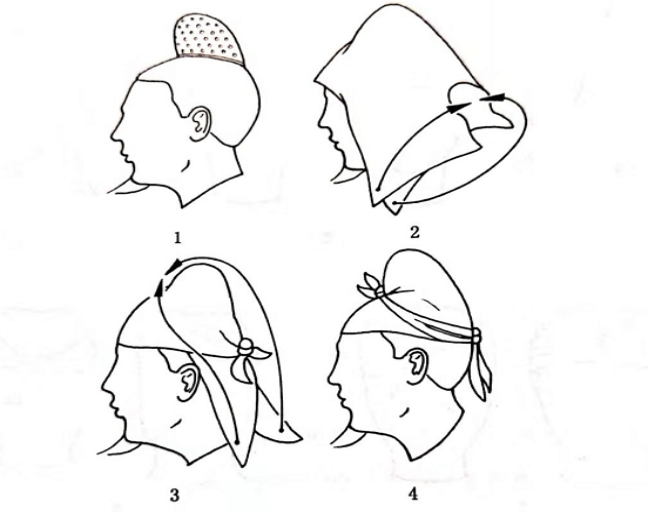

契丹髡發

金代女真族男子,春秋常戴氈笠,冬天戴貂帽。

女真族男子發式:剃頭頂發,留顱后發,系以有色的絲繩,作辮發垂肩,也有的兩旁垂辮發的,有異于契丹族。

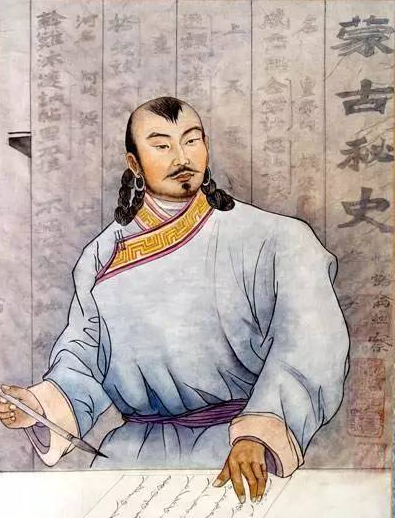

元代蒙古族男子的巾帽,公服之冠,皆用幞頭。也喜歡戴暖帽、瓦楞帽、斗笠、圓笠等各式帽子,發式有異于金人。

蒙古編發

07.明清時期

明清時期發冠的設計更加注重細節和裝飾性。如明代的“烏紗帽”,其帽身用黑紗制成,且兩側有翅狀裝飾物,成為官員的象征;而清代的“瓜皮帽”,則以其簡潔大方的設計贏得了廣泛的喜愛。

明 平翅烏紗帽 山東博物館藏

清藍緞平金福壽便帽 沈陽故宮博物院藏

在當代社會,雖然古代發冠發罩的佩戴已不再是主流,但其制作工藝和審美觀念仍對當代頭飾文化產生了深遠的影響。讓我們共同傳承和發揚這一珍貴的文化遺產,讓古代發冠發罩的璀璨風華在當代繼續綻放!

參考文獻:

[1]賈璽增. 中國古代首服研究[D].東華大學,2007.

[2]黃月婷,林焱.忠靜冠服制之探論[J].吉林藝術學院學報,2017,No.136(01):79-85.

[3]孫機.明代的束發冠、鬏髻與頭面[J].文物,2001,(7):62-83.

[4]孫機. 華夏衣冠 [M].上海:上海古籍出版社,2016.

[5]潘慶.古代冠冕的演變[J].華夏文化,1996,0(4):19-19.

圖片均來自網絡 權侵刪