活動回顧|尋味端午?歲伴平安

“端午至、掛菖蒲;龍舟起、糯米香;系彩繩、掛香包;歲月長、愜時光”。農歷五月初五是我國四大傳統節日之一的端午節,是一個集拜神祭祖、祈福辟邪、歡慶娛樂和美酒佳肴為一體的民俗大節。無錫博物院在這三天開展了多項親子活動,帶大家一起深度體驗有趣的端午習俗,深刻感受傳統文化的魅力。現在讓我們一起重溫一下活動現場濃濃的闔家歡樂的節日氛圍吧~

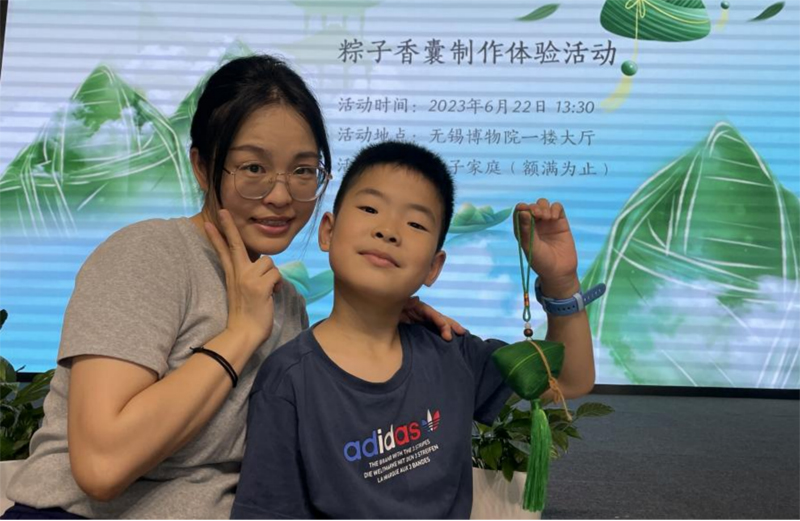

6月22日:粽情飄香——粽子香囊制作體驗活動

俗話說:“戴個香草袋,不怕五蟲害”。端午時節,古人用中藥、朱砂、雄黃等材料制成香袋,拴在孩子們的衣襟和肩衣上,玲瓏奪目的香囊這不僅能起到驅蟲祈福之效,而且有襟頭點綴之用。久而久之,這成為了一種文化民俗。

端午小長假的第一天,無錫博物院在一樓大廳開展了粽子香囊制作體驗活動,社教老師帶領現場的參與者一起縫制艾草香袋:“將兩片布料正面對正面,中心點對齊另一片的尖點,采用平針法縫制......”在老師的細致講解和家長的耐心幫助下,孩子們穿針引線,用一雙巧手將兩片花布縫合成粽子的形狀,填充艾草和海綿,最后以五色絲線弦扣成索。每一枚香囊都蘊含著濃濃的親子之情,艾草的清香傳遞著美妙的歡聲笑語。

6月23日:五彩結縷——五彩線手鏈制作活動

傳說端午節源自人們對自然天象的崇拜,由上古時代祭龍演變而來,后又有紀念屈原、伍子胥之說。起源說雖眾說紛紜,但“安康”是端午節永恒不變的主題,早在漢代就有了佩戴“長命縷”的習俗,東漢《風俗通》中記載:“以五彩絲系臂,避鬼及兵,令人不病瘟,一名長命縷。”

6月23日,無錫博物院沿用古法,帶領大家用五彩線編織長命縷,這不僅考驗大家的動手能力,還考驗審美力。活動現場熱鬧非凡,社教老師耐心地示范著過程,大家精心挑選著“小粽子”、小鈴鐺等吉祥飾品,然后拿起彩線編織繩扣。這小巧的長命縷能傳承千百年,不是因為它有多么神奇,只因它的每一縷五彩,每一抹清香都承載了人們對家人最簡單的祝福——平安。

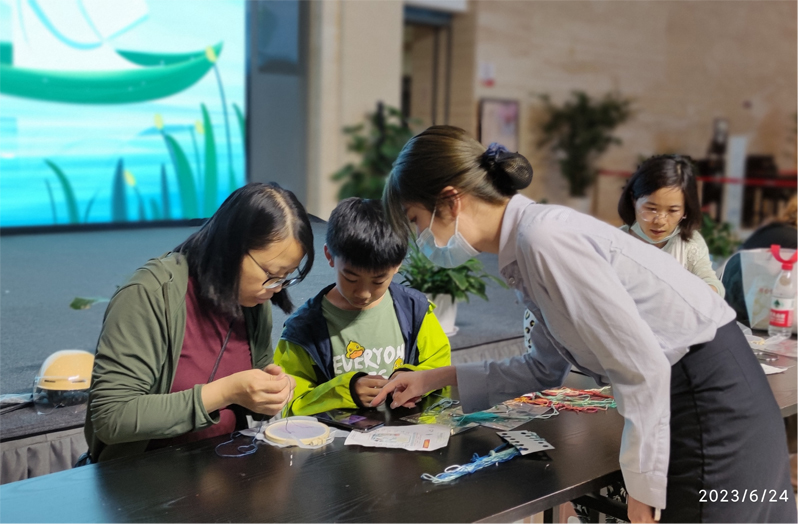

6月24日:歲伴平安——平安符十字繡體驗活動

“彩線輕纏紅玉臂,小符斜掛綠云鬟”,北宋文學家蘇軾在《小滿》中如是說。“平安”二字,代表著我們對所愛之人的一份掛念,一份祝福,當他們遇到災難時,“平安”對于他們又是一份希望,一份勇氣。將這份心意寄予親手制作的平安符,為家人許一份吉祥與安康。

6月24日,無錫博物院就邀請大家一起來制作平安符十字繡。在社教老師的演示下,大人孩子相互配合,他們固定好繡繃,拿起針線,將“吉祥”、“安康”、“順遂”等象征著美好的文字繡于符上。絲絲繡線承載著對親人的祝福,細密針腳蘊含著對未來的期盼。活動現場洋溢著歡樂與溫情,大家在享受手作時光的同時,將親子之情傳遞延續,將傳統習俗發揚傳承。

來源:開放部