在線微課|修補時光——古籍修復學習(貳)

05粘連

古籍書葉因為受潮、霉蝕等原因造成粘接,輕則幾葉粘連,嚴重的整冊書粘在一起,形成“書磚”。

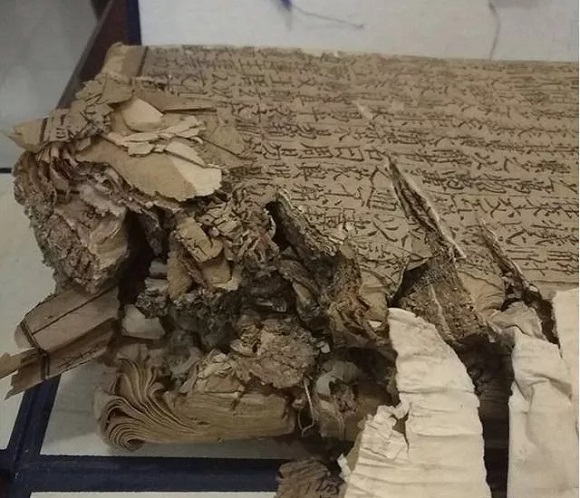

06糟朽

時間的推移能使紙張的化學結構發生嚴重降解,導致紙張結構疏松,機械強度大幅度降低。具體表現為古籍的書口斷裂,書頁破碎掉渣,甚至一觸即碎。

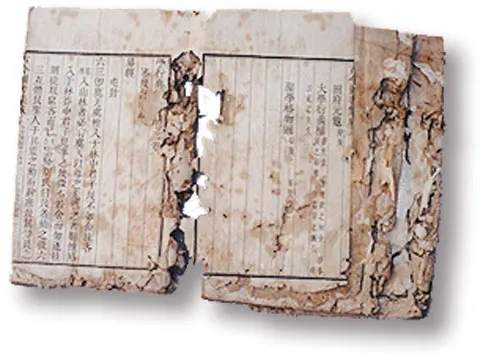

07炭化

炭化往往出現在被火燼過的古籍,因火燒等原因導致紙張的纖維素完全降解,在書葉上留下程度不等的炭化痕跡。

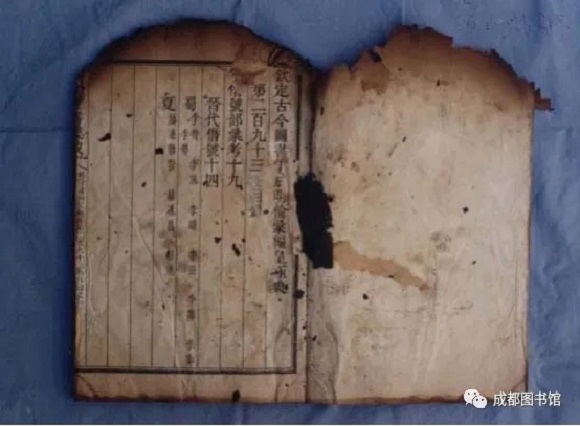

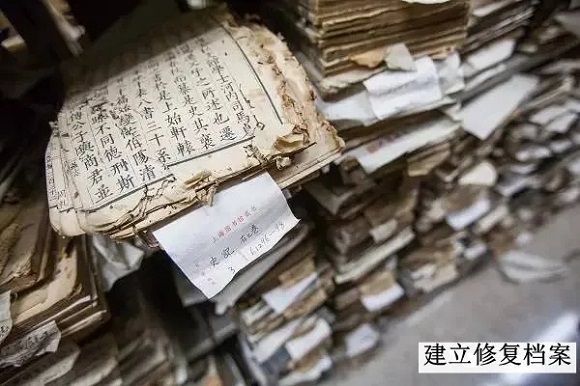

在全面了解古籍狀況,找到他的“病灶”所在之后,古籍修復師們需要為古籍“建病歷”,也就是建立修復檔案。古籍在開始修復之前,需要拍攝每一頁書葉的破損情況,建立圖像和文字檔案,再根據破損情況設計修復方案,然后進行脫酸、臭氧除蟲等預處理。

修復初始,需要先將古籍分解,才能逐葉修補。這一步驟也被稱之為“拆書”。修復師們會用針錐、起子將古籍按葉分開。

遇到粘連的“書磚”,要使用“干揭”、“濕揭”、“蒸揭”等手法將粘連頁分開。拆書的同時也需要為每一葉古籍編號,否則書籍順序會被打亂。

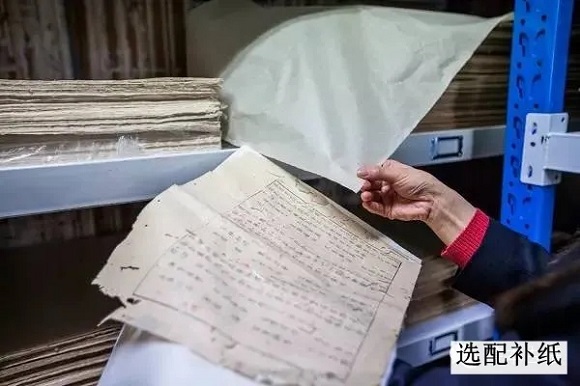

將書葉成功拆開之后,修復的核心步驟——補破就開始了。補破的用紙非常講究,必須是古法制造的手工紙。古籍修復講求“修舊如舊”,因此選配的紙張通常要與待修的古籍材質、簾紋相同、顏色相仿,有時需要用到有一定收藏年份的舊紙。如果遇材質特殊或帶有顏色的紙張,還需要自行調配紙漿或為紙張染色。紙張染色的材料也必須是純天然的,通常會選擇栗子殼和橡樹子,經過泡煮后,濾出顏色,用來染紙。

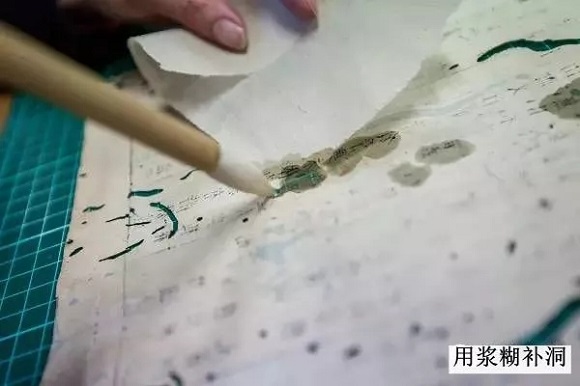

補破所使用的漿糊同樣十分講究,必須用去筋的小麥淀粉手工調制,“打漿糊”是每一名古籍修復師必須要熟練掌握的基本功。開始補洞時,用沾上漿糊的毛筆在破洞周圍2-3毫米處均勻涂刷,將補紙快速粘在其上填補破洞。然后用鑷子將多余的補紙揭去。

補破完成后,就進入到古籍復原階段。先在書葉上噴水,放在吸水紙內壓平,等書葉干燥平整之后,再拿出來折頁、修剪書葉邊緣上多余的補紙。修整完以后,還需要將所有書葉放入壓書機再次進行壓平處理。最后按照原來的裝幀形式重新裝訂成冊,粘上封面和簽條。一本原本殘破的古籍由此煥發新生。

修復的過程看似簡單,但漿糊的稀稠程度、補紙的厚薄、壓平時噴灑水霧的均勻程度、壓書的力度……這些都直接影響著古籍最后的修復效果。指間的毫厘之差,影響著流轉千年的文化傳承。