【無錫寶藏之七】明“石叟”款銅觀音像:中國古代偉大藝術家的“手作”

步步金蓮襯足生,何曾踏著自家底。

一尊“石叟”款觀音立像,引出一位令人尊敬的公益人物。本期無錫寶藏的講述嘉賓,曾當選2014年“感動中國”人物。他叫張紀清,他還有另外一個家喻戶曉的名字,叫“炎黃”。由炎黃來擔任這尊文物的講述者,緣于其27年做好事不留名的善舉,這與觀音慈悲為懷、普度眾生和解救大眾于危難的美好喻意高度契合。

這尊制作精美的觀音立像有著怎樣的故事?文物的制作者為何享有“中國古代偉大藝術家”的美譽?且聽“炎黃”一一道來。

視頻:https://v.qq.com/x/page/d0771ao2oo5.html

無錫博物院藏明銅嵌銀絲“石叟”款觀音立像,寬15厘米,高47.8厘米,厚8.6厘米,重7250克,1958年無錫市文化處撥交。

從形態上看,觀音像姿態嫻雅、端莊,面相雍容飽滿,直鼻小口,修眉細目,雙目低垂,目光慈祥。額上有白毫,胸飾連珠形瓔珞,腕有釧飾,皆以凸起銀珠鑲嵌而成。雙手上下自然垂放,跣足站立。發絲刻紋精細,束發外披巾帛飄垂至肩,束發冠飾卷云紋,刻畫準確細致。

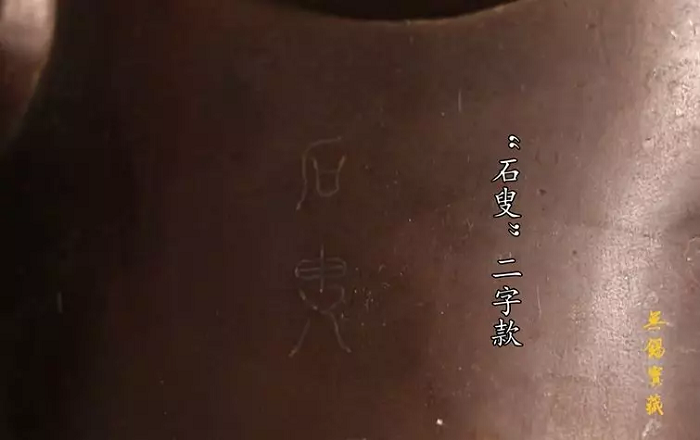

從服飾上看,身穿寬袖垂領衣,由內到外共分四層,衣紋隨形體處理,簡潔流暢,流轉自然。主體紋飾采用錯銀技術,衣前身、后身、肩部、及兩側服飾上均用銀絲繪制雙頭如意云紋嵌入銅胎內,衣領、衣袖口邊飾均用銀絲繪制纏枝卷草蓮紋嵌入銅胎內,衣飾下擺近足處以銀絲鑲嵌有四簇竹葉環繞一周。立像背部錯銀“石叟”二字款,縱向,體兼隸篆。

石叟是明崇禎年間福州僧人,還是一位出色的冶煉高人和雕塑藝術大師。他做的佛像、銅爐名揚四海,英國大英博物館把石叟制的銅佛像、銅香爐列為重要東方藝術品,他被英國收藏家譽為“中國古代偉大的藝術家”。

石叟在銅體上挑槽并嵌銀絲是他作品中令人稱道的特技,銀絲高于或低于銅器外表都不行,工藝難度很大,因其既無后人也沒有傳人,他的特技早已失傳,故其作品珍貴稀少。這件銅觀音體形碩大,做工精致典雅,從發絲到指尖,無不體現了他的獨特匠心和巧妙構思,給人一種美的感受和無限的遐想,立體地展現了石叟制器的技藝風采和藝術品位。

石叟作品為何取得巨大的藝術成就?

1、與明代高度發達的冶銅技術密不可分,石叟完全繼承和掌握了當時精湛的冶煉方法,經過多次溶解提煉,剔除了各種雜質,使得銅質色調柔和,表面光澤細潤。這種冶煉技術是當時的一大進步,更是石叟作品的奧秘所在。

2、石叟作品造型美觀,他吸收和融合了同時代工藝品的諸多優點,諸如壽山石雕、德化瓷塑等,構思巧妙,匠心獨具。

3、石叟作品是繪畫與雕塑的完美結合,他熟練掌握銅嵌銀絲工藝,即先在銅器上挑槽,后臥銀絲,組成不同圖案,并使所嵌銀絲與銅器表面相平。其作品落款同樣極具特點,史書上記載“石叟落款多用篆隸字體”。

石叟具有高超的書法功底,落款同樣挑槽用銀絲鑲嵌而成,多在器物底部,字體樸拙。

石叟款的銅造像區別于一般宗教造像,其高超的藝術魅力,遠遠超出了供奉朝拜的實用性。其造像的神韻和精湛的技藝,使得銅器制造藝術煥發出無限光彩,更增強了作品的藝術表現力和感染力。

金秋十月,為祝賀無錫博物院對外開放十周年慶,這尊深藏庫房的文物,將有望對外展出。