活動回顧|黃埠墩與無錫近代攝影

《黃埠墩與無錫近代攝影》講座

王海寶(中國攝影文獻研究者)

12月16日 14:00

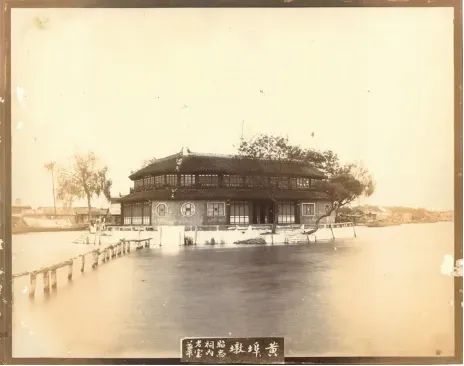

攝影文獻研究者王海寶從第一張黃埠墩的攝影聊起,清末開埠通商后,黃埠墩引起了西方游客的關注。一位瑞士絲綢商人阿道夫·克萊爾(Adolf Krayer,1834-1900)在十九世紀六十年代來到中國,他喜好攝影,收藏了大量晚清時期的中國影像。在他的日記上記載了1868年4月28日來到無錫,恰逢雨季,乘船至湖心小島黃埠墩上小憩。當時墩上是一座命名為“水月軒”的酒樓。

《黃埠墩》 1868年 阿道夫·克萊爾(Adolf Krayer,1834-1900)藏

阿道夫·克萊爾(左二)

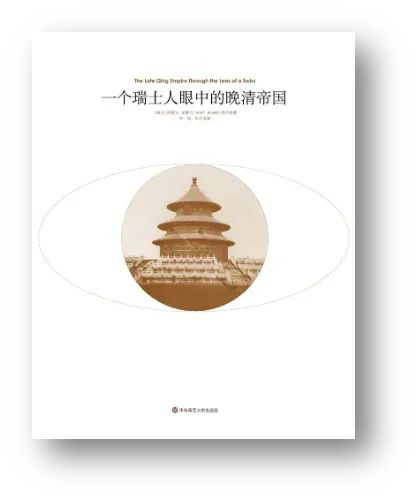

《一個瑞士人眼中的晚清帝國》華東師范大學出版社

第二部分內容中王海寶重點介紹了多位無錫近代攝影先驅:

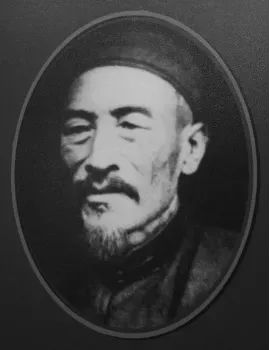

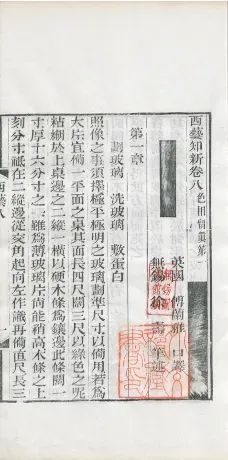

徐壽(1818—1884),字生元,號雪村,江蘇無錫人,晚清著名科學家。是早期攝影專著的翻譯者和攝影術的傳播者。1877年翻譯《色相留真》,后更名《照像略法》。后編有《照像干版漢》《照像器》。

徐壽(1818—1884)

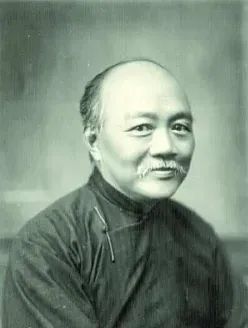

趙鴻雪(1870-1915),名印,號補梅館主,江蘇無錫人。精通攝影與印刷術,是中國掌握照相銅鋅版和珂羅版制版技術的先驅。

趙鴻雪(1870-1915)

惠山風景組照之《黃埠墩》 趙鴻雪 攝 清末(張建清藏)

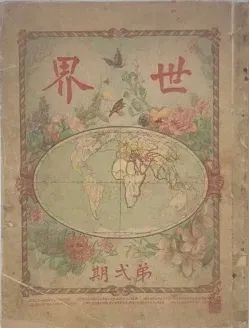

吳稚暉(1865—1953),名敬恒,字稚暉。出生于江蘇武進。我國近代思想家、政治家、教育家、書法家,編輯出版攝影畫報《世界》(1907年創刊)。

吳稚暉(1865—1953)

攝影畫報《世界》第二期封面

劉半農(1891—1934),原名壽彭,改名復,初字伴農,后改為半農。江蘇江陰縣人。是我國著名文學家、詩人、語言學家。1927年加入北京光社,是中國攝影藝術理論的奠基人,在中國攝影史上占有重要的地位。

劉半農(1891—1934)

顧淑型(1897—1968),江蘇無錫人。美國紐約攝影學會會員。曾任北京藝文中學教務主任。美國紐約聲光教育社主任干事。解放后任新聞攝影局研究員,中蘇友好協會總會副秘書長。中國攝影學會一屆至二屆常務理事,學會服務部主任。中國著名社會學家、歷史學家陳翰笙的妻子。

顧淑型(1897—1968)

《機器收割》 顧淑型 攝 1960年代

王勞生(1908—1961),原名王學通,筆名王勞生,英文名字Wang Lao-Sun,江蘇無錫人。民國時是黑白影社社員和中國攝影學會會員,1936年夏發起成立無錫雪浪影社,并于1937年初舉辦“雪浪影展”。建國后1957年加入中國攝影學會。是自成一體的民國時期著名攝影家之一。

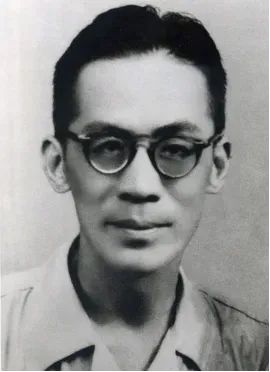

王勞生(1908—1961)

《穿林而過》 王勞生 攝 1946年

敖恩洪(1909—1989),民國時的英文名字E. H. Au,江蘇無錫人。曾任上海黑白影社的執行委員,上海攝影學會理事。解放后任《人民畫報》社專職攝影記者。中國攝影學會第一屆至第三屆理事。是中國較早從事彩色攝影(1940年代)的著名攝影家之一。

敖恩洪(1909—1989)

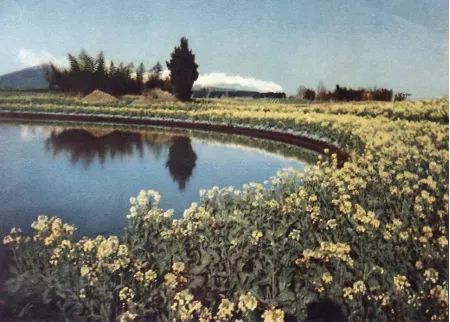

《油菜花》 敖恩洪 攝 1950年代

方大曾(1912-1937?),原名方德曾,筆名小芳、小方,祖籍江蘇無錫,出生于北京。方大曾是1930年代犧牲于抗戰前線的中國杰出的戰地攝影記者。

方大曾(1912-1937?)

《蘆溝橋事件》 方大曾 攝 刊于《良友》1937年130期

陳葭生(1914—2013),江蘇無錫人。英國皇家機械工程師協會會員、英國皇家攝影學會ARPS會士,美國紐約攝影學會榮譽高級會士。1957年加入中國攝影學會,曾任無錫市攝影家協會主席、名譽主席,無錫市老年攝影家協會會長等職。16歲時開始其攝影生涯,長達80多年之久。

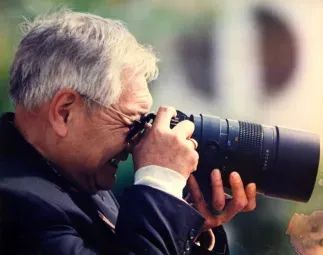

陳葭生(1914—2013)

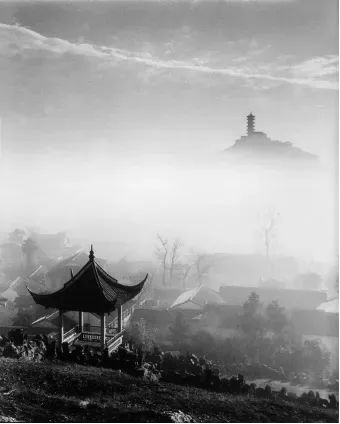

《錫山朝霧》陳葭生攝 入選1957年全國攝影展

吳曾樂(1923-2005年),曾用名吳熹椿,筆名榷。江蘇無錫人。1946年擔任中華攝影社、《大錫報》特約記者。1948年任國民黨江蘇省新聞處攝影記者。解放后為中國攝影家協會、中國電影家協會和上海市機械工程學會會員。

吳曾樂(1923-2005年)

1946年11月19日大錫報攝影報道