紫砂有“梨”貌——顧景舟制紫砂梨形壺

茶客們常言“手中無梨壺,難以言茗事”,可見大家對梨壺的喜愛之情。梨壺,顧名思義是一種梨形的象形壺,它圓中頗見風骨,包容了藝術對歲月的詮釋,從中尋覓茶禪生活的氣息。無錫博物院所藏顧景舟制紫砂梨形壺即為其中的翹楚,該壺通長16.5,腹寬10.8,高10.5厘米,為紫砂大師顧景舟民國時期所制。

底款:墨緣齋意堂制

端把款:景記

此壺型秀美雅致,朱泥砂色純正,胎質細膩油潤。全壺通體光素,腹部圓鼓呈梨形,截蓋拱起,與壺身契合緊密。圓球形鈕,彎嘴朝天,圈把呈圓弧狀,彎曲自然,弧線流暢優美。流、把與器身結合處平滑無痕,渾然天成。通體觀之,全壺光潔柔滑,顯得文靜秀氣。壺底兩行六字篆書陽文印款“墨緣齋意堂制”,把下鈐“景記”小章,為顧景舟大師早期作品杰作。

明 永樂甜白釉梨形執壺 故宮博物院藏

明 永樂鮮紅釉瓜棱梨形執壺(修復) 景德鎮市陶瓷考古研究所藏

明 永樂鮮紅釉瓜棱梨形執壺(修復) 景德鎮市陶瓷考古研究所藏

清 紫砂梨形壺 故宮博物院藏

梨形壺的造型,始于元代,流行于明代。馮先銘先生主編的《中國古陶瓷圖典》認為,“梨式壺,壺式之一,始于元代,流行于明代,因形狀似梨而得名”。耿寶昌先生在《明清瓷器鑒定》一書中也說:“梨壺——因造型類似梨而得名。元代始燒造,其后歷明、清兩代,經久不衰。”作為一種傳統器形,想要在眾多壺中脫穎而出僅有壺形是不夠的,壺色、壺質、壺韻尤為重要。

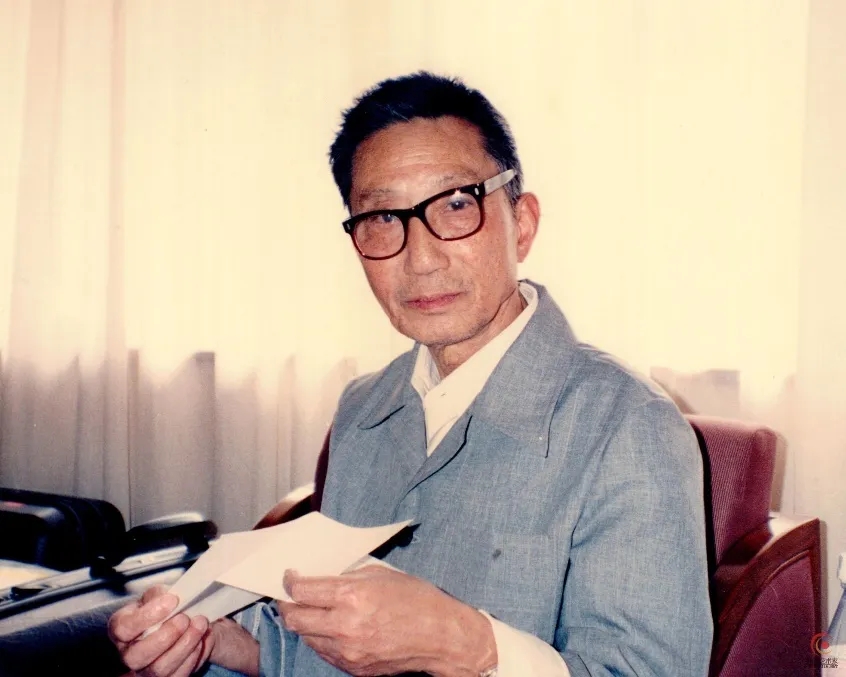

顧景舟大師

本壺的作者顧景舟(1915—1996),原名景洲,別稱曼晞、瘦萍、武陵逸人、荊南山樵,晚年自號壺叟。顧老出生于宜興上袁村的一個紫砂世家,祖輩都是制壺好手,其在紫砂壺藝上有極為高深的造詣,20歲時即躋身于紫砂名工之列,隨后至上海仿制歷代紫砂名作,此件作品應是居滬時期所做。顧氏作品風格多變,施藝技法嚴謹精湛,其將工藝之理、文化之理融入紫砂制作過程,被海內外譽為“壺藝泰斗”,作品亦為國際各大博物館、文物館收藏。此件景舟梨形壺為2008年無錫博物院建院之時特意征集而來,該作填補了錫博顧景舟作品的空白,使錫博所藏歷代紫砂名家名作系列更為完善和豐富。

參考文獻:

馮先銘:《中國古陶瓷圖典》

耿寶昌:《明清瓷器鑒定》

趙岳:《紫音希聲:顧景舟紫砂藝術研究》