在線微課|“長虹臥波”系列課程之桁架橋(貳)

結構的力量

三角形桁架

早在兩千年前,人類就發現了三角形具有很好的穩定性,進而發明了三角桁架單元,三個桿件相互鉸接就是一種最簡單的桁架。這個桁架后來廣泛地運用到屋頂上,對比梁,它比梁效率更高,相比拱,它不會對底部支座產生側推力,具有優勢。

桁架結構的基本單元——三角形桁架

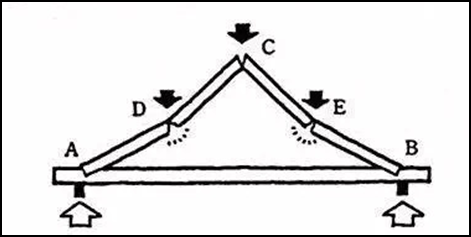

但在這一結構中,由于人字形構件也受力,所以會很容易斷裂,如何才能保證人字形構件不折斷?

三角形桁架中容易斷裂的人字形構件

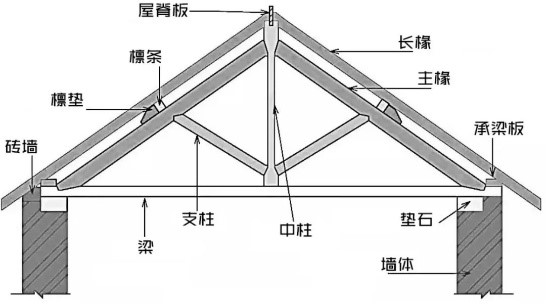

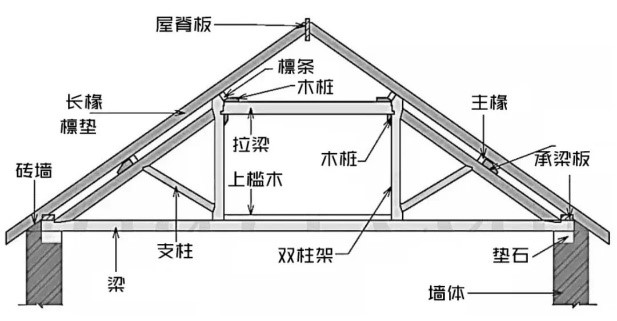

我們必須加強這種結構的穩定性,在人字形中間加上支撐。于是逐漸出現了單柱式桁架、雙柱式桁架,這兩種桁架都是通過在梁上增加支柱等構件的方式來增加桁架整體的剛性、防止人字形構件的折斷。

單柱式桁架

雙柱式桁架

最早采用單柱式桁架建造的鑄鐵橋,1793年

梁桁架

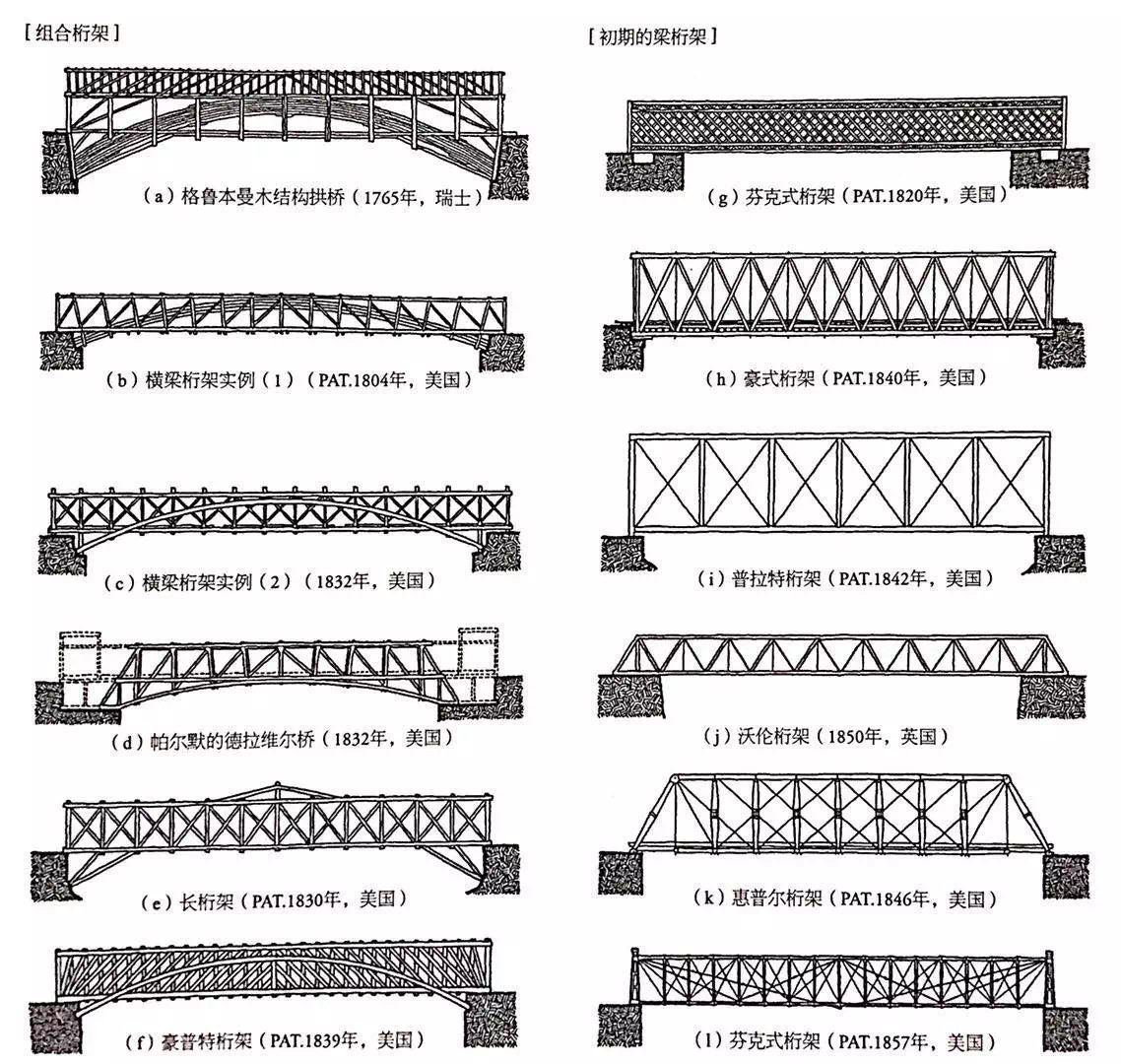

到了19世界紀中葉,梁桁架(又稱為平行弦桁架)出現了。當時正值美國西部大開發,對鐵路橋梁的需求急速增加。木拱橋是當時橋梁的主流,在均勻荷載下的承載力很大,但在火車的移動不均勻荷載下則會產生很大的變形。因此木橋普遍采用拱橋和增強剛架結合的形式。橋梁專家們經過多次實踐發現,只要把補強剛架做得足夠堅固,甚至可以省去拱。于是梁桁架的時代從此開始了。

從“拱橋 增強剛架”到梁桁架的演化

從上圖我們可看出,在桁架橋的形成和演化過程中,橋梁設計師們根據跨越需要和能夠獲取的材料,創造了多種幾何構造形式的桁架。

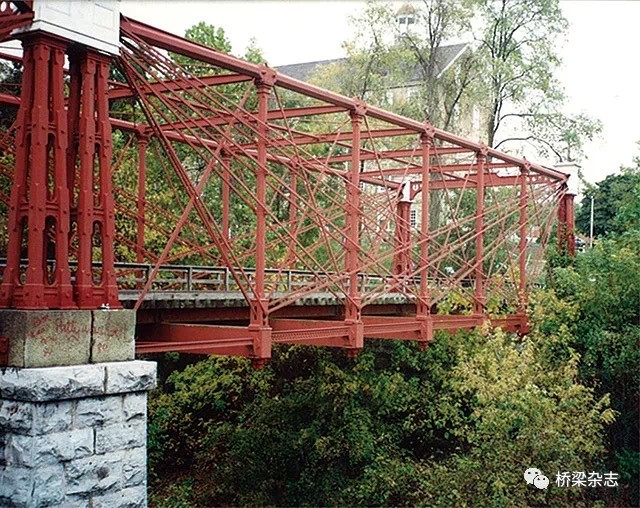

在1850年前后建設的鐵路橋中,有幾種常見桁架梁,其中包爾曼式(Bollman)桁架和芬克式(Fink)桁架被得到廣泛應用。

菲爾蒙特鐵路橋(芬克式桁架),1852年

包爾曼式桁架橋

這兩種桁架結構在當時成功地用鑄鐵和鍛鐵取代木桁架的壓桿和拉桿,提高了桁架的跨越能力,也提高了橋梁的耐久性,因此一經推出便極受歡迎。當時的巴爾的摩和俄亥俄鐵路上,幾乎20米至60米跨度范圍的橋梁都是Fink桁架和Bollman桁架。但隨著火車頭動力的增加,機車重了,車速快了,Fink桁架和Bollman桁架剛度過小的缺陷就完全暴露出來,當列車通過時,橋梁過大的振動令人膽寒,當時所有的Fink桁架橋和Bollman桁架橋上都有警示火車司機減速的標示。到了1875年,鐵路橋完全摒棄了這兩種桁架形式。

“天擇適者”——沃倫桁架

達爾文在論及生物進化時認為,在大自然的淘汰下能夠存活繁衍的生物,是那些能夠最快調整適應自然變化的物種。這一原則用來描述桁架橋在19世紀短短100年間的演變也十分貼切。

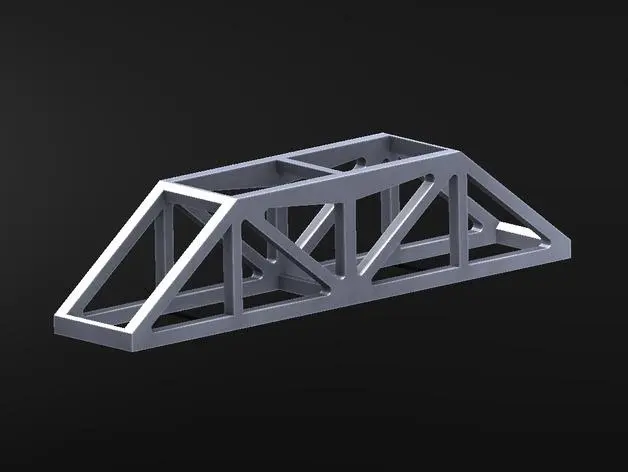

在19世紀中葉出現的如此眾多的桁架形式中,如今保留下來且應用最為廣泛的是三角桁架,也稱為沃倫桁架(Warren)。

沃倫桁架

它在1840年便已注冊專利,不過在19世紀并不流行。沃倫桁架是桁架家族中的“極簡”成員,由最簡單的等邊三角形,沿跨度方向疊加,形成桁架梁。當跨度增大,可以用豎桿將等邊三角形分成兩個直角三角形,以減小節點間距,改善橋面系的支撐剛度。

美國紐約第三大道橋(沃倫桁架),2004年

桁架的發展,從最初的三角形,衍生出不同的組合、不同的構成,再回歸簡單三角形,也經歷了一個“適者生存”的過程。那些經受了時間考驗,由實踐證明既能安全有效傳力、又節省材料,同時通過了19世紀末成熟的結構設計理論驗證的形式,才留存下來。

圖片來源網絡,侵權刪

參考文獻:

尹德蘭《橋梁》雜志 2018年 第5期 總第85期

川口衛著,王小盾陳志華譯《建筑結構的奧秘》

來源:開放部