在線微課|成長漫游:一刀一刻,盡顯紫砂風華

紫砂雕刻,詩畫于泥,韻生刀尖。匠人之心,細繪山川草木之靈,于紫砂之上,演繹千年風華。每一刀淺刻,皆是時光的低語,每一縷紫韻,皆是歲月的沉香。它不僅凝聚了匠人的情感與智慧,更仿佛是大自然與人文精神的深情對話,讓人在把玩間,感受到一份超脫塵世的詩意與遠方。其發展源遠流長,可以追溯到明代,并在隨后的幾個世紀中逐漸發展成熟,形成了豐富多樣的雕刻工藝。

一、早期萌芽(新石器時期至宋代)

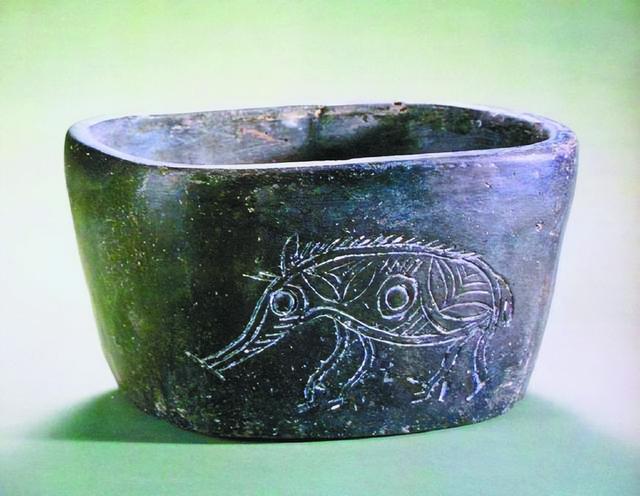

紫砂壺陶刻的淵源可追溯至新石器時期,約八千多年前,中國的先民們就已開始在陶器上進行簡單的刻畫裝飾。這一時期的刻畫多以繩印、模印為主,雖然手法原始,但已初步展現了人類對于美的追求和表達。隨著歷史的演進,陶刻技法逐漸發展,至宋代,已有匠人在紫砂器物底部刻留名款,標志著紫砂陶刻的初步萌芽。

河姆渡文化遺址出土豬紋方缽

二、元明時期的初步發展

元代時期,紫砂陶刻藝術開始嶄露頭角。據記載,元末明初的紫砂器上已出現陶刻裝飾,如“且吃茶,清隱”五字草書壺銘,這便是紫砂陶刻早期的珍貴實物資料。這一時期的陶刻多以落款為主,內容簡潔,但已顯示出紫砂陶刻的藝術潛力。

到了明代,紫砂陶刻藝術得到了進一步的發展。尤其是明萬歷年間,原在江西景德鎮刻瓷的陳仲美來到宜興,將刻瓷藝術與紫砂壺藝巧妙融合,開創了紫砂陶刻的新風尚。此后,紫砂陶刻逐漸從單一的落款發展為更為復雜的圖文裝飾,內容也更加豐富多樣。

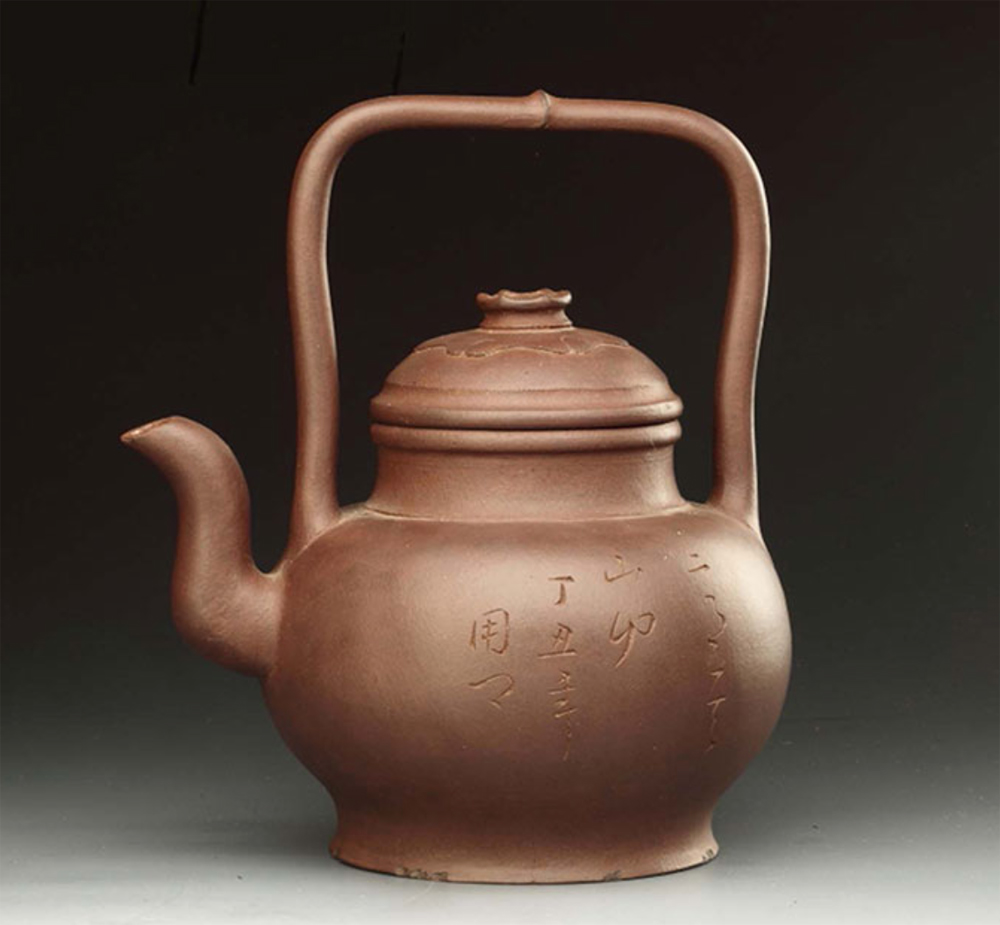

明陳仲美制 束竹柴圓壺

明陳用卿制 提梁紫砂壺 無錫博物院藏

三、清代的高峰期

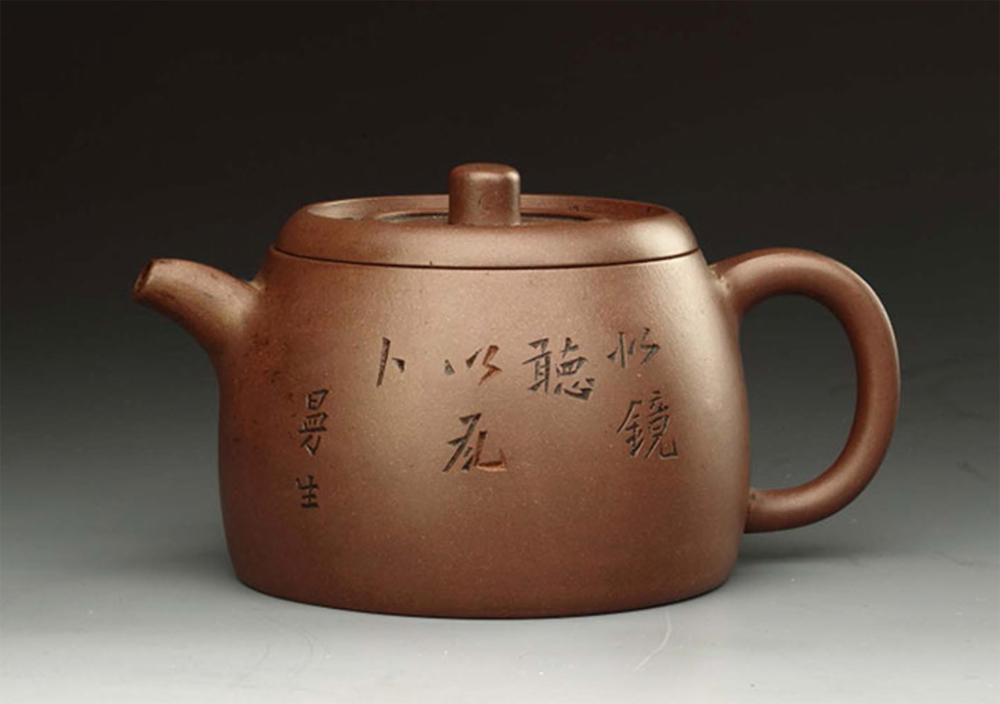

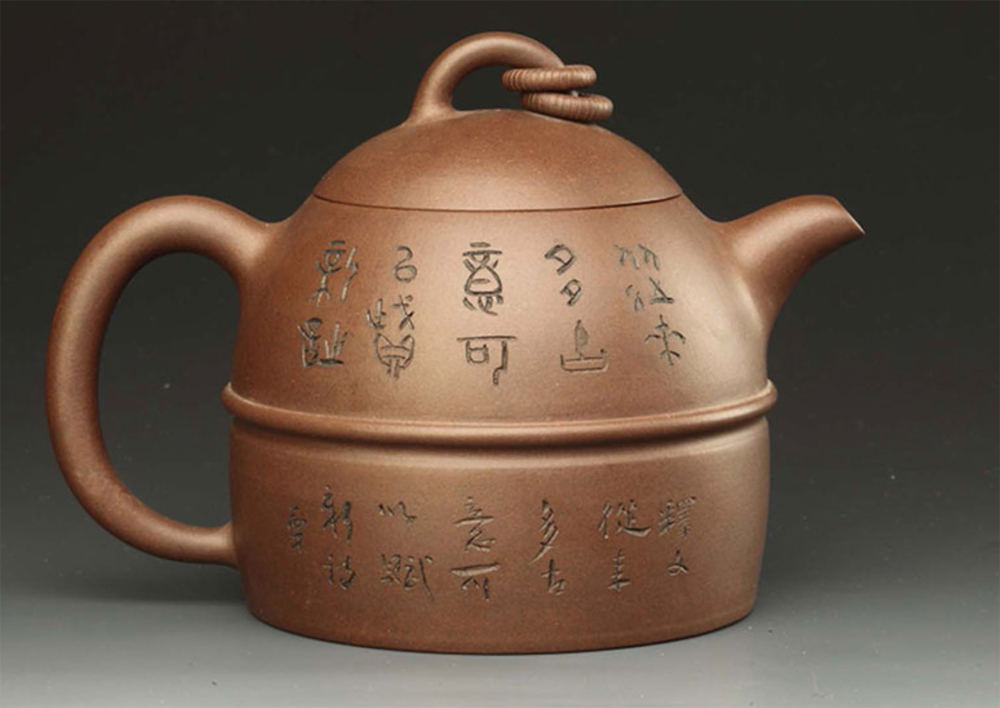

清代是紫砂陶刻藝術的黃金時期。這一時期,文人雅士紛紛介入紫砂壺的設計與制作,他們不僅注重壺型的美觀與實用性的結合,更在壺身上題詩作畫,寄情于物。清代著名書畫家陳曼生(字鴻壽)與紫砂藝人楊彭年合作,設計制作了“曼生十八式”紫砂壺,這些紫砂壺不僅造型簡約古樸,更以其精湛的陶刻裝飾而著稱于世。曼生壺上的陶刻內容廣泛,包括詩文、書畫、金石等,每一把壺都蘊含著深厚的文化內涵和藝術價值。

清邵景南制 陳曼生刻 井欄紫砂壺 無錫博物院藏

此外,清代還有許多著名的書畫家如鄭板橋、吳昌碩、任伯年等也在紫砂壺上留下了他們的筆墨,這些作品不僅提升了紫砂壺的藝術品位,更為紫砂陶刻藝術的發展注入了新的活力。

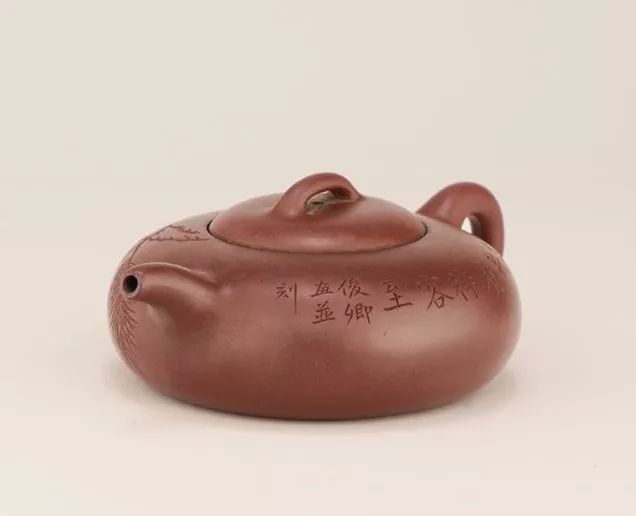

吳昌碩刻 黃玉麟制 扁圓壺

四、近現代的傳承與創新

進入近現代,紫砂陶刻藝術在傳承中不斷創新發展。一方面,老一輩紫砂藝人如“紫砂七老”等在繼承傳統的基礎上,不斷探索新的陶刻技法和藝術表現形式;另一方面,新一代的紫砂藝人則更加注重與現代藝術的融合,將現代設計理念融入紫砂陶刻之中,使這一古老的藝術形式煥發出新的生機。

在技法上,紫砂陶刻也經歷了從單一到多樣的轉變。早期的陶刻多以陰刻為主,線條簡單粗獷;而到了近現代,則出現了陽刻、沙地刻、著色刻等多種技法,使得紫砂陶刻的表現力更加豐富多彩。同時,陶刻藝人們還不斷探索新的刀具材料和刻制手法,以適應不同材質和造型的紫砂壺的需求。

現代毛國強制 有聲有色紫砂壺 無錫博物院藏

現代顧紹培制 毛國強刻長樂永泉紫砂壺 無錫博物院藏

五、結語

紫砂壺陶刻藝術的發展歷程,是中華民族傳統文化不斷傳承與創新的生動寫照。從新石器時期的簡單刻畫到現代的多元技法與表現形式,紫砂陶刻藝術始終保持著旺盛的生命力和創造力。它不僅豐富了紫砂壺的藝術內涵和表現形式,更成為連接古今、溝通中外的文化橋梁。在未來的發展中,我們有理由相信,紫砂陶刻藝術將繼續以其獨特的魅力吸引著更多的藝術愛好者和收藏家的關注與喜愛。

參考文獻:

《淺析紫砂藝術中陶刻工藝的運用》陳治凌

《談紫砂陶刻藝術的創作基礎及重要作用》宋明岳

圖片來源于網絡