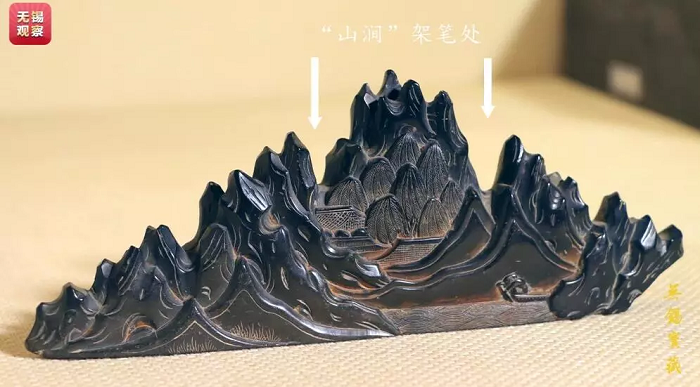

【無錫寶藏之九】元山形石筆架:一尊剛中有柔的立體山水,鐫刻亭臺樓閣的文房雅玩

珊瑚筆架真珠履,曾和陳王幾首詩。

古往今來,文人雅士吟詠文房四寶的佳句數不勝數。宋魯應龍在《閑窗括異志》中,也留下“遠峰列如筆架”的佳句。

本期《無錫寶藏》,說的便是文房四寶的故事。

這件收藏于無錫博物院的寶物,是一件元山形石筆架。它的主人究竟是誰?這件文物又是從何而來?且聽一位與文具打交道的孩子一一道來,她便是無錫日報報業集團小記者、五愛小學的學生侯芊羽。

視頻: https://v.qq.com/x/page/m07776f0yu6.html

這件元山形石筆架,最寬處21厘米,厚3.6厘米,高8厘米,重450克,為無錫博物院收藏的國家二級文物。整體造型為多峰山,也可稱為筆山。

該筆架通體素黑,為楚石質地,看似樸拙,卻不失自然巧妙。筆架整體為遠山造型,群山中間高兩邊漸低,高低錯落,不下數十座山頭。

從正面看,在層巒疊嶂的遠山中,有茂盛蒼翠的樹木,亭臺樓閣,半掩半露,群山下是涌動的流水,一艘船正從山中駛出。筆架的背面十分細致地刻畫了兩層的樓閣和繁茂的樹木,亭臺欄桿的紋飾和樹木的紋理都清晰可見。

流暢的線條、巧妙的布局將前后分層,產生了空間上的縱深,構建出群山交錯,深山藏古寺的意境。筆架正反面紋飾造型完美的合為一體,相互呼應,儼然一幅生動的山水畫卷。細看筆架,有些山巒的邊緣十分圓潤且泛著油亮的光澤,顯示出歲月的滄桑和長期摩挲使用之痕。

筆架,也叫筆格、筆擱,古代文房用具之一,質地有玉、瓷、木、石等。在我國五代時期就有了鏤空的石筆架,此后筆架迅速發展成為文人士大夫案頭必備之物,供人們在書寫、作畫間隙構思或稍作休息時用于擱置毛筆,使筆尖不受磨損,也防止毛筆滾動滑落污了書畫。筆架因樣式不同,又分為筆山、筆床、筆枕和筆懸。

這件筆架是1978年由當時的廣益公社上交的。當年,公社社員在勞動時發現了一處墓葬,但由于發掘條件不科學,無法考證山形石筆架的紀年,但同墓出土的一個硯臺有元代特征,出于保守考慮,專家將其定為元代。但從筆架的紋飾上看,實際可能介于宋末元初之間。至于它的主人是誰就不得而知了。據介紹,該筆架如此精美,與宋代的文人審美情趣滲透到工藝美術品制作分不開。到了元代,筆架依然崇尚宋朝的山峰型。此外,從宋代開始,書畫空前的發展也提升了筆架的審美品位。

金秋十月,無錫博物院迎接開院十周年特展將展出這尊寶物。