成長漫游:畫羅織繡,妙“布”可言

花開世間春草長,物始今朝皆復(fù)蘇,

轉(zhuǎn)眼間,立春已到。

雖春氣始而建立,

但依舊春寒料峭,乍暖還寒,

寒風刺骨讓人瑟瑟發(fā)抖……

今天的我們可以穿著羽絨服、大棉襖,

但在沒有羽絨服的古代,

古人是如何御寒的呢?

接下來讓我們進入今日的冬令營活動,

一起來探尋古人過冬的智慧吧~

Part.1 畫羅織繡

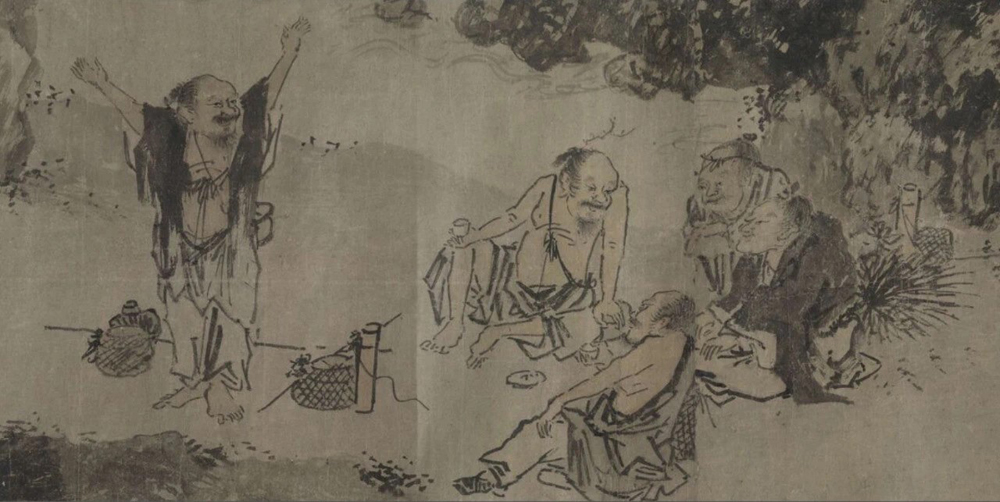

棉花在宋代才傳入中國內(nèi)地,真正普及要到元代,在棉花普及之前,平民百姓竟然是用紙做衣服的!用楮、藤紙等紙張制作而成的衣物叫做“紙裘”,從魏晉時期到唐宋時期在民間非常流行。

以楮樹皮為原料蒸煮、調(diào)制、壓實后制成的紙裘柔軟且厚實,穿舊或穿破后還能修補繼續(xù)使用。同時紙原料成本低,容易獲取,因此紙裘在當時很受歡迎。

明 吳偉《流民圖》(局部)

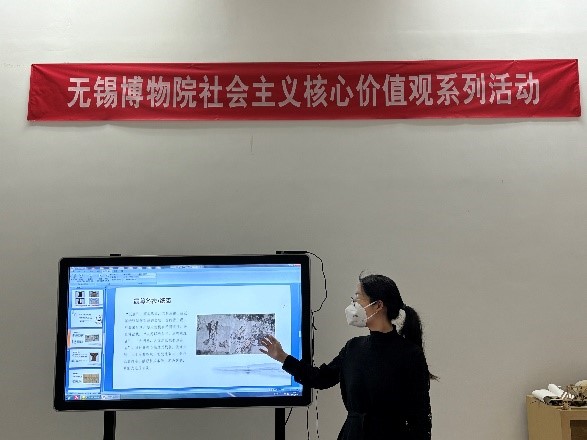

社教老師通過展品展項與課件向孩子們展示當時百姓的穿著以及紙裘制作過程,孩子們聽得相當投入~

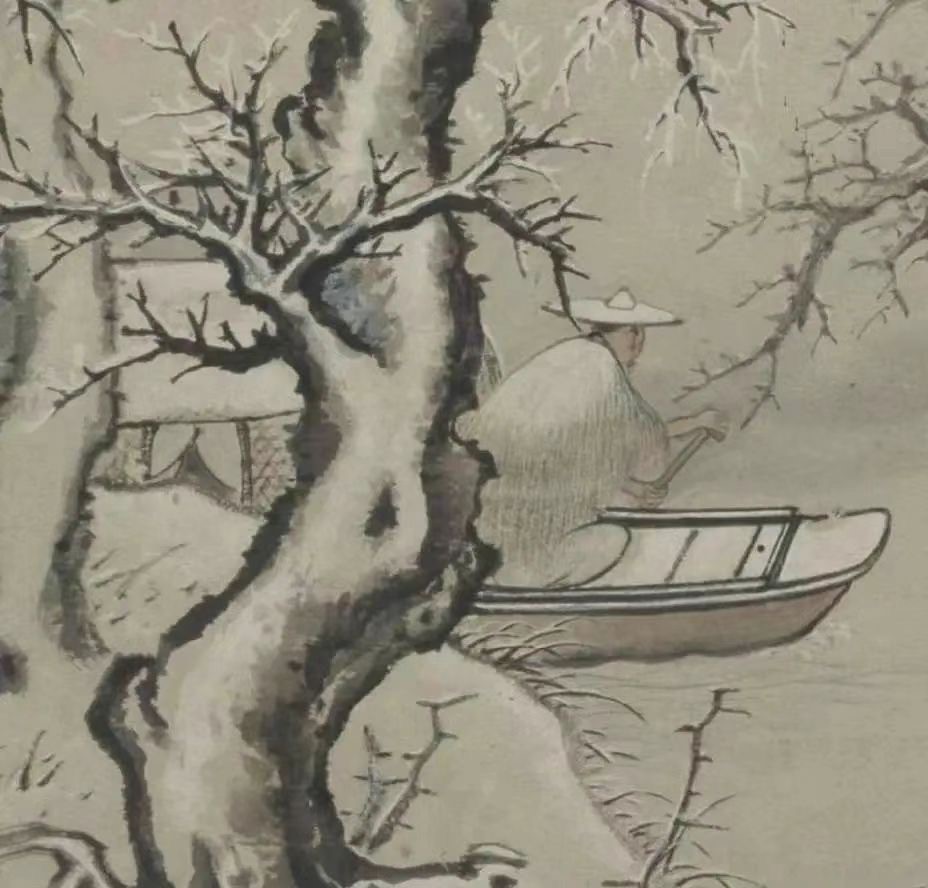

柳宗元所描述的“孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪”中的蓑笠是何等御寒神器?

蓑衣最早由蓑草編織而成,表面光滑,具有良好的防水性。后來棕麻取代了蓑草,既可防水,又能遮風擋雨,保暖效果更佳。

蓑衣樣式

蓑衣一般分上下兩個部分,江上獨釣的老翁正是穿著這件保暖的蓑衣抵擋了風雪的侵襲,悠然自得的享受垂釣的樂趣。

明 項圣謨《雪影漁人圖》(局部)

明 項圣謨《雪影漁人圖》(局部)

經(jīng)典冬衣——裘衣

李白有詩云:“五花馬,千金裘,呼兒將出換美酒。”裘衣是由兔、狐、獺、貂等動物的皮毛制成,毛向外,保暖效果一流。

追溯到商周時期,殷墟甲骨卜辭中就出現(xiàn)了“裘”字。《甲骨文字典》中提到:“裘,象皮毛外露之衣。”《禮記?月令》中也有記載:“孟冬,天子始裘”。說明裘是王公貴族在冬日的標準裝束。

月曼清游圖 清 陳枚 故宮博物院藏

在社教老師的娓娓到來中,孩子們了解了古人百花齊放的御寒衣物。大家拿起畫筆,展開想像,繪制出一件件絢麗古裝,小小指尖展現(xiàn)華夏羅裳蹁躚。

Part.2 妙“布”可言

元 淺棕色菱紋暗花羅直襟馬夾 無錫博物院藏

紡織起源于5000年前新石器時代的的紡輪和腰機,今天我們用迷你織布機體驗一下中國古代的織布過程吧。

社教老師帶領(lǐng)大家回顧了中國古代紡織發(fā)展的歷史進程,講解了織布機構(gòu)成部件、工作原理,并逐步演示制作過程。

同學們躍躍欲試,在織布機上“大顯身手”。一手握梭子,一手織布,在經(jīng)緯縱橫之間,一根根彩線逐漸交織,大家都感嘆著傳統(tǒng)技藝的神奇。小小的五彩線,孕育著文化、傳統(tǒng)與歷史,同學們一次次嘗試、一次次探索,不但鍛煉了動手能力和專注力,感受到編織的魅力,也認識到勞動人民的聰明才智,激發(fā)了學生們的創(chuàng)造力。

參考文獻:

《國家人文歷史》

部分圖片來源于網(wǎng)絡(luò)