在線微課|繁華印跡·糧儲遺風②

內核:成熟的市場運作體系

無錫米市能超越蕪湖、九江、長沙,成為 “四大米市之首”,不僅靠規模,更靠一套成熟的經營體系 ,這正是其長盛不衰的核心密碼。

1.精細分工

無錫糧行的分工之細,在全國堪稱罕見。它們被明確劃分為“鄉貨行”與“客貨行”,兩者經營范圍涇渭分明。另有一種特殊的“開戶頭行”,專門代理大型面粉廠的原料采購。清末民初涌現出“四庭柱一正梁”——元大米行、信昌源、永大生、張寶泰四家糧行,與隆茂米行并駕齊驅,共同支撐起無錫米市的繁榮。

2.茶會交易

“茶會交易”是無錫米市最具特色的場景。每日清晨,北塘的蓉湖樓等茶館中茶香繚繞、人聲鼎沸,糧商、船主、堆棧老板齊聚于此,在茶香中完成交易。交易流程規范中暗藏玄機,精妙之處在于利益平衡術。行情波動時,靈活運用“暗傭”“貼稱”等方式巧妙調整,既保障自身收益,又維系客商長期關系。

3.金融與產業鏈

米市的繁榮,離不開堆棧業與金融業的共同保駕護航。清末民初,無錫糧食堆棧由10余家迅速增至近30家,倉容量高達150余萬石。這些堆棧不僅提供倉儲與加工服務,還兼具了“糧食銀行”的功能:憑存糧抵押放款、吸收存款及銀行拆借賺取息差。銀錢業則精準對接季節性資金需求。與此同時,麻袋、笆斗、船具等配套行業同步興起,共同構筑起“糧食交易—加工—儲存—金融—配套”的完整產業鏈。

4.規范自律的組織

清光緒六年,無錫糧商聯合創立了”積余堂”——中國最早的糧食同業組織之一。它不僅扮演著解決糾紛的”仲裁機構”角色,還制定了一套具有強制力的交易規范,同時又是慈善福利機構。光緒二十七年(1901年),積余堂還創辦了私塾,免費招收糧商子弟(今無錫積余實驗學校的前身),彰顯了”取財有道”的儒商文化。

民國時期“積余堂”舊址

民國時期“積余堂”舊址

輻射:“米業興則百業盛” 的城市蝶變

無錫米市的影響早已超越糧食本身,它像一顆種子,催生了城市工商業的全面繁榮,塑造了無錫的城市品格。

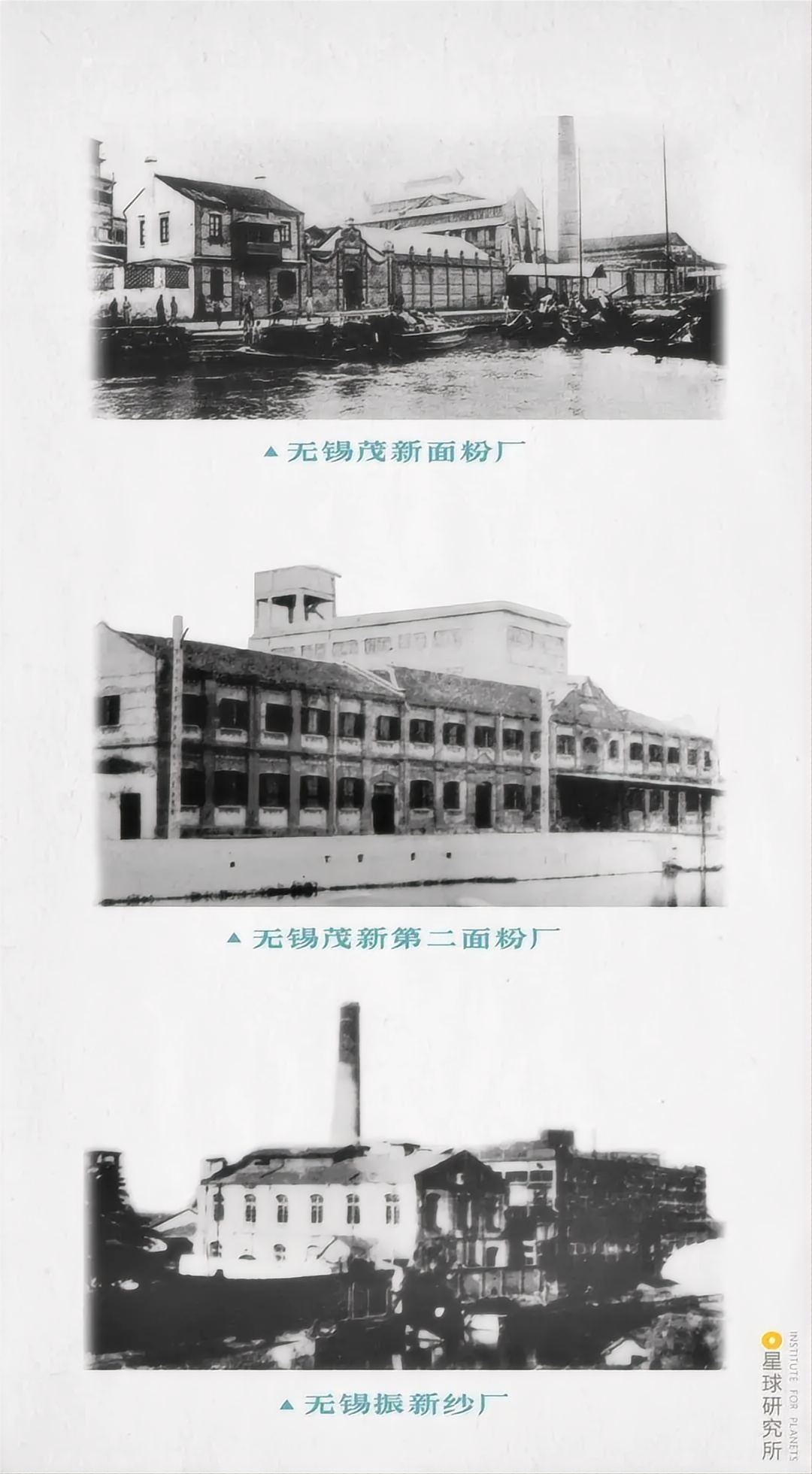

1.民族工商業崛起

”米碼頭”孕育了”面粉大王”與”紡織大王”。1902年,榮氏兄弟創立了茂新面粉廠,迅速擴張至11家工廠,問鼎全國面粉行業。糧商蔡緘三、唐保謙等跨足新領域,興建紗廠,構建了”糧—粉—紡”產業鏈。至民國時期,無錫躋身全國五大碾米中心,糧食加工業占全市工業總產值的三成以上。

2.“四大碼頭” 城市格局

米市的繁榮帶動了“布碼頭”“絲碼頭”“錢碼頭”的興起。旺盛的金融需求促使無錫錢莊數量超越蘇州、常州;運輸麻袋的需求推動了棉紡織業發展;米市積累的財富又為絲綢等奢侈品貿易提供了充足的資金支持。至清末民初,無錫已從水鄉小城躍升為“小上海”,成為江南工商業核心城市之一。

追溯無錫米市的千年歷程,它的崛起,是地理優勢的饋贈,是時代需求的成就,更是商業智慧的結晶。“四大米市之首” 的稱號,不僅是一份榮譽,更是無錫人用誠信與創新書寫的壯麗史詩。 今天,漫步于古運河之畔,仿佛仍能聽到昔日糧船悠揚的號子聲,那是無錫作為 “天下糧倉” 的永恒回響,更是這座城市生生不息的生命之源。

(圖源網絡,權侵刪)

參考文獻:

《歷史照亮未來——全國四大米市之首“無錫米市”鉤沉 》 —— 梁溪區檔案史志館

《運河與漕糧繁榮了“無錫米市”》 —— 周炎運