紙質(zhì)文物的酸化腐蝕主要成因

無(wú)錫博物院有著種類(lèi)豐富的紙質(zhì)文物,多以古代書(shū)畫(huà)、手稿、信件、報(bào)刊、文獻(xiàn)等形式保存,是無(wú)錫地區(qū)歷史文化的重要載體,具有涵蓋歷史、文化、藝術(shù)、科學(xué)等多維度的重要價(jià)值。

伴隨著時(shí)間的推移和保存環(huán)境、溫濕度等等的變化,紙張往往會(huì)面臨發(fā)黃變脆、粘連板結(jié)、糟朽粉化以及顏料褪色、字跡擴(kuò)散等病害現(xiàn)象,其中酸化腐蝕是導(dǎo)致紙張老化的主要原因之一。

1.什么是“酸”

在文獻(xiàn)保護(hù)領(lǐng)域,一般來(lái)說(shuō)文獻(xiàn)紙張的pH值低于7,則表明已經(jīng)酸化。研究表明,pH值在7.5~8.5之間適合紙張長(zhǎng)期保存,能有效延長(zhǎng)紙張壽命;紙張酸性過(guò)強(qiáng)或者堿性過(guò)高,會(huì)導(dǎo)致纖維發(fā)生酸性或堿性水解,纖維素結(jié)晶度和聚合度降低,紙張色差變化明顯、熱穩(wěn)定性變差、機(jī)械性能下降。

2.“酸了”會(huì)怎樣

紙張顏色變黃、白度下降,紙張的抗張強(qiáng)度、耐折度、耐磨損性能等力學(xué)性能下降,甚至出現(xiàn)粉化等現(xiàn)象,當(dāng)然,出現(xiàn)以上這些變化需要經(jīng)過(guò)很長(zhǎng)時(shí)間,但如果任由發(fā)展,最后就會(huì)造成紙質(zhì)文物損毀。

為什么會(huì)“酸”

一、內(nèi)部因素

1.組成成分

紙張的主要成分有纖維素、半纖維素、木質(zhì)素等,在高溫高濕的環(huán)境中,紙張材料因本身發(fā)酵、氧化、水解產(chǎn)生酸性衍生產(chǎn)物,引起紙張酸化老化。

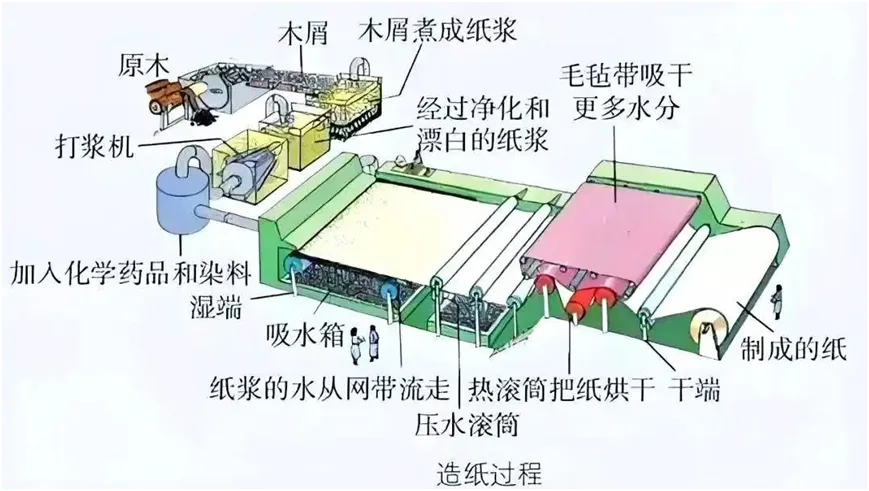

2.造紙工藝

我國(guó)傳統(tǒng)手工造紙有“壽紙千年”的美譽(yù),而近現(xiàn)代紙質(zhì)文物基本都很“酸”,主要因?yàn)闄C(jī)械造紙的酸法制漿和漂白會(huì)殘留酸性物質(zhì),導(dǎo)致紙張酸化腐蝕。此外施膠過(guò)程中,引入的沉淀劑明礬也會(huì)水解產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)。

3.顏料

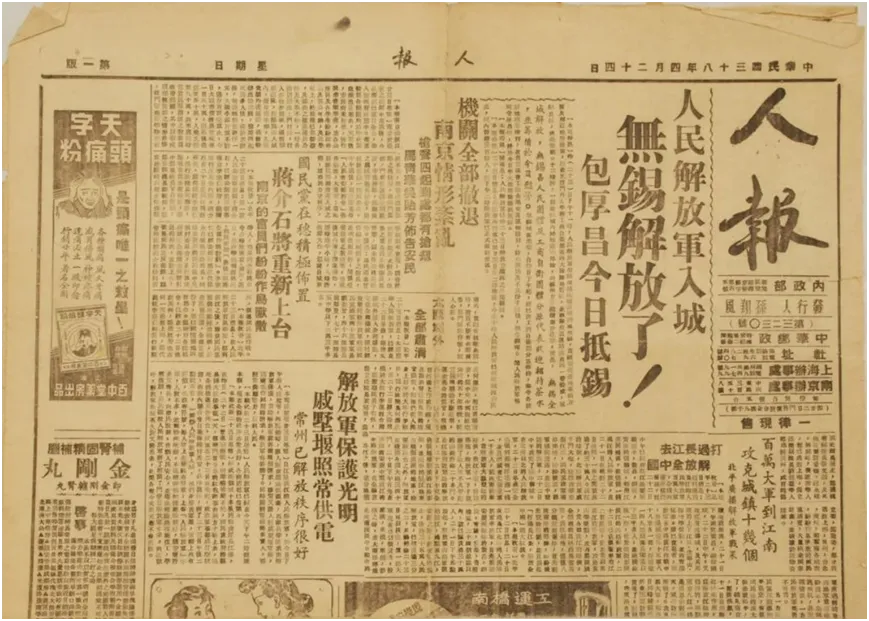

墨、顏料、染料等印刷、書(shū)寫(xiě)材料也會(huì)造成紙質(zhì)文物的酸腐蝕(圖1)。書(shū)寫(xiě)使用的鐵膽墨水,含有鐵離子、鞣酸、硫酸等使紙張酸化,pH值降低,其中鐵離子在纖維素酸化水解中起到催化作用。

圖1 1949年4月24日《人報(bào)》 無(wú)錫博物院藏

書(shū)畫(huà)常用的顏料主要分為礦物顏料、植物染料,還可能有合成染料。礦物顏料如朱砂、石青、石綠、赭石、白粉等(圖2),一般比較穩(wěn)定,不易氧化、耐酸耐堿;植物染料如花青、藤黃、胭脂等是從植物組織中提取濃縮的色素(圖3),大多存在成分復(fù)雜、染液呈酸性等問(wèn)題,致使紙張酸化老化,對(duì)紙質(zhì)文物的壽命存在不利影響。

圖2 以礦物顏料為主

北宋王希孟《千里江山圖》(局部) 故宮博物院藏

圖3 以植物染料為主

清馬元馭《花鳥(niǎo)圖冊(cè)》無(wú)錫博物院藏

二、外部因素

空氣中的CO?、NO?、H?S、SO?、HCI等酸性氣體,在潮濕條件下會(huì)與紙質(zhì)文物中水分子反應(yīng)生成無(wú)機(jī)酸,致使紙張纖維酸化水解。由于受到工業(yè)和汽車(chē)尾氣污染,大氣中的粉塵顆粒常常攜帶各種金屬離子,如Pb2?、Cu2?、AI3?、Cd2?等,這些金屬離子不僅可以自身水解產(chǎn)生酸性物質(zhì),而且還能催化纖維的酸化水解。此外,紙張上微生物繁殖過(guò)程中產(chǎn)生的有機(jī)酸,如甲酸、乙酸、乳酸、富馬酸、葡萄糖酸、檸檬酸等多種有機(jī)酸,也是酸腐蝕的重要來(lái)源。

能不能脫酸處理?

目前,國(guó)內(nèi)外學(xué)者已經(jīng)開(kāi)發(fā)一系列成熟的脫酸材料與方法,每種方法都有相應(yīng)的優(yōu)劣勢(shì),包括水溶液脫酸、有機(jī)溶劑脫酸、氣相脫酸、等離子體脫酸、超臨界二氧化碳脫酸、納米粒子脫酸、超聲霧化脫酸等,這些脫酸技術(shù)本質(zhì)是一種酸堿中和的化學(xué)反應(yīng)過(guò)程,包括中和紙張中的酸并沉積一定量的堿性緩沖物,使紙張具有抗酸性,有效延長(zhǎng)紙質(zhì)文物壽命。

根據(jù)不同脫酸技術(shù)的作用機(jī)理和優(yōu)缺點(diǎn),為紙質(zhì)文物選擇適合的脫酸方法,同時(shí)探索更高效可行的脫酸技術(shù)、研究更安全有效的試劑材料、運(yùn)用更科學(xué)合理的脫酸方法,是紙質(zhì)文物脫酸保護(hù)面臨的困難和挑戰(zhàn)。

參考文獻(xiàn):

1. 王帥一等《紙質(zhì)文物酸腐蝕及脫酸保護(hù)技術(shù)》,造紙信息,2025,4.

2.劉家真.Bookkeeper脫酸應(yīng)用效果評(píng)價(jià)[J].蘭臺(tái)世界,2020,1.

3. 張慧,張金萍,朱慶貴.霉菌對(duì)紙張化學(xué)性能影響的研究[J].中國(guó)造紙,2015,34.

4. 張金萍.近現(xiàn)代文獻(xiàn)酸化危機(jī)與防治思考[J].文物保護(hù)與考古科學(xué),2008,20.