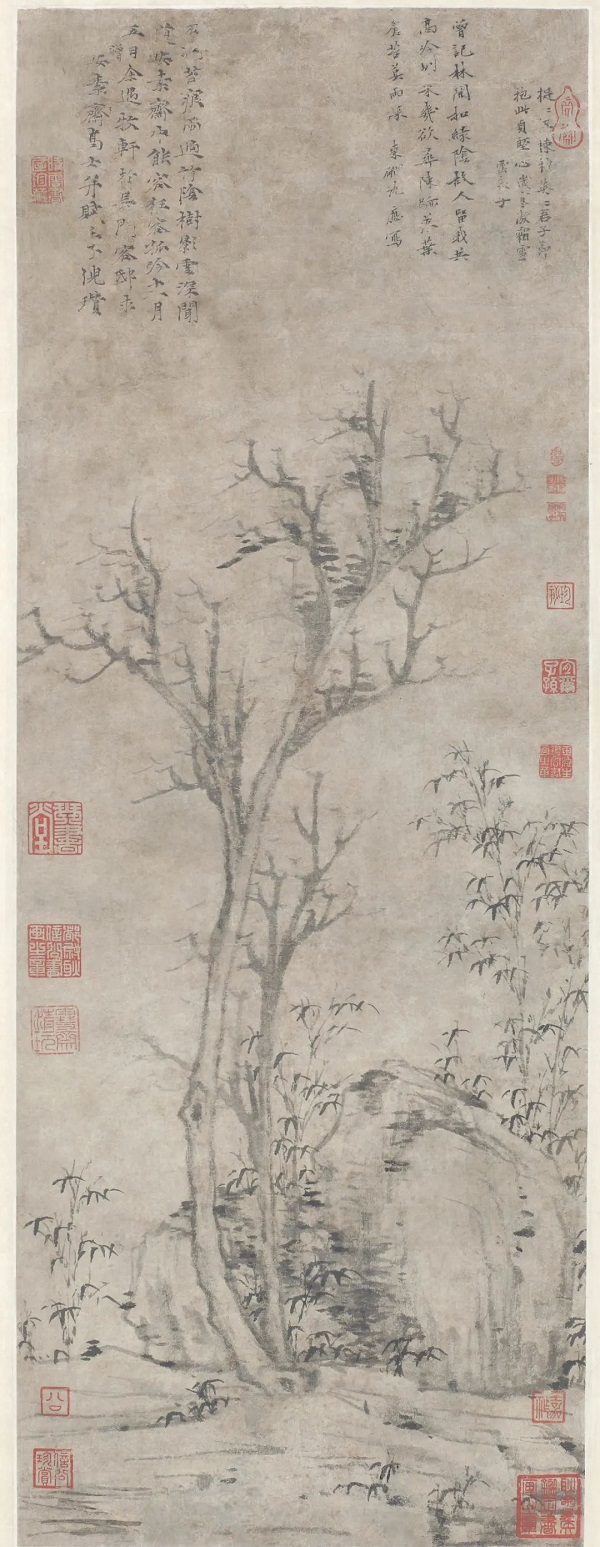

文人畫傲嬌頂流:倪瓚及他的《苔痕樹影圖》

在今年舉辦的“江蘇人氣寶藏”評選中,無錫博物院藏倪瓚《苔痕樹影圖》以高票入選。

倪瓚紙本墨筆苔痕樹影圖軸,無錫博物院的鎮(zhèn)館之寶,1987年入藏,35年過去,它仍然是大家矚目的焦點(diǎn)。究竟倪瓚畫作有著怎樣的魅力呢?

無錫博物院院長肖煒談到,“無錫,作為江南名城、太湖明珠,有著非常深厚的書畫傳統(tǒng)。倪云林受江南山水的滋養(yǎng),形成了清、寂、空、遠(yuǎn)的繪畫風(fēng)格。可以看到江南很多的畫家,受到倪云林非常深遠(yuǎn)的影響”。“比如沈周、唐伯虎、文征明,他們或多或少地受到了倪云林的影響。我們可以非常深切地感受到倪云林對于董其昌畫法和風(fēng)格的深遠(yuǎn)影響。我們在書畫展廳里面徜徉,就會由衷地發(fā)出一聲感嘆:始信江南山與水,一半輸與云林家。”

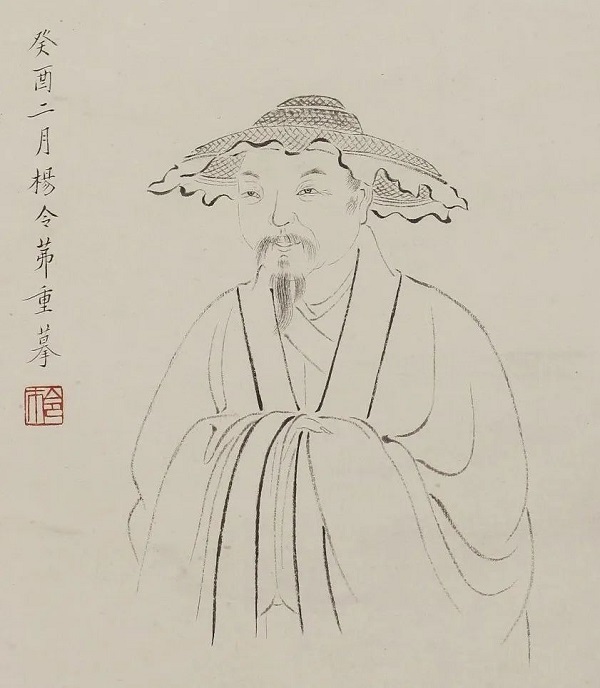

倪瓚自畫像

作為一個一塵不染的美少年,倪瓚的一個愛好就是“洗”。史料記載,倪瓚“為人有潔癖,盥濯不離手”,不管走到哪里,都要有個仆人端著裝水的洗手盆,寸步不離地跟著。連院子里的梧桐樹,他也要讓仆人每天擦洗干凈!他還專門畫過《洗桐圖》,寫過《洗桐詩》。倪瓚清高孤傲,潔身自好,不問政治,不愿管理生產(chǎn),自稱“懶(嬾)瓚”,亦號“倪迂”。

有錢任性的日子并不長久,一直依賴的長兄和母親先后去世。倪瓚散盡家財(cái),漫游太湖四周。這時期,也是倪瓚繪畫的鼎盛期。他對太湖清幽秀麗的山光水色,細(xì)心觀察,領(lǐng)會其特點(diǎn),逐步形成“逸筆草草,不求形似”的藝術(shù)風(fēng)格。

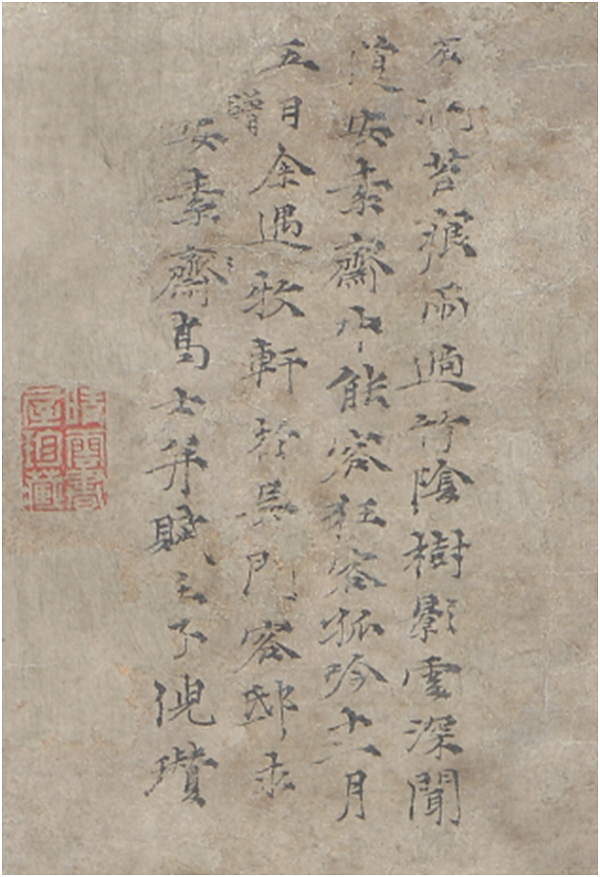

苔痕樹影圖,是倪瓚去世前兩年的作品。畫之下方布以坡石,一株枯樹挺立于畫面正中,與細(xì)勁飄逸的叢篁修竹遙相呼應(yīng)。畫之左上有倪瓚自題六言詩一首:“石潤苔痕雨過,竹陰樹影云深。聞道安素齋中,能容狂客孤吟。”極簡畫風(fēng),極見精神。

1986年,謝稚柳、劉九庵、楊仁愷等幾位專家來到了江蘇,奔波于各大文物商店去找有價值的古畫,當(dāng)時全國古代書畫鑒定工作小組正在對全國書畫進(jìn)行重新鑒定。當(dāng)他們打開揚(yáng)州文物商店上世紀(jì)60年代從民間收來的這幅畫時,一眼就看出了苔痕樹影圖的非凡來歷,不由得欣喜若狂。無錫博物院副院長、研究館員盛詩瀾講述了錫博收藏倪瓚畫作的經(jīng)過:“倪瓚是無錫人,遺憾的是,作為倪瓚故鄉(xiāng)的無錫博物院卻沒有倪瓚的片紙只字。在上世紀(jì)80年代,國家書畫鑒定小組到無錫來鑒定書畫的時候,我們就提到無錫一直都沒有倪瓚的作品非常可惜。當(dāng)時的專家謝稚柳先生就給我們提供了一個線索,說揚(yáng)州文物商店有一件倪瓚的作品,經(jīng)過多方斡旋,這件作品后來就歸我們無錫博物院收藏了。這也是無錫畫家的作品終于回到了自己的家鄉(xiāng),彌足珍貴。”

這就是苔痕樹影圖的傳奇經(jīng)歷,穿越時空而來的瑰寶重新綻放光彩。一株枯樹幾竿細(xì)竹一塊老石,極簡的筆墨,勾勒出來一片清逸淡泊脫俗的意境,而比藝術(shù)更高貴的,是人格的干凈。