業勤紗廠——無錫近代民族工商業的肇始

開風氣之先——無錫第一家民族資本工廠

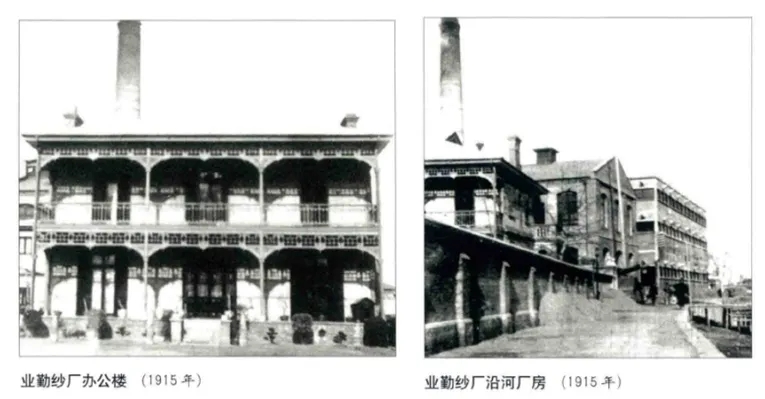

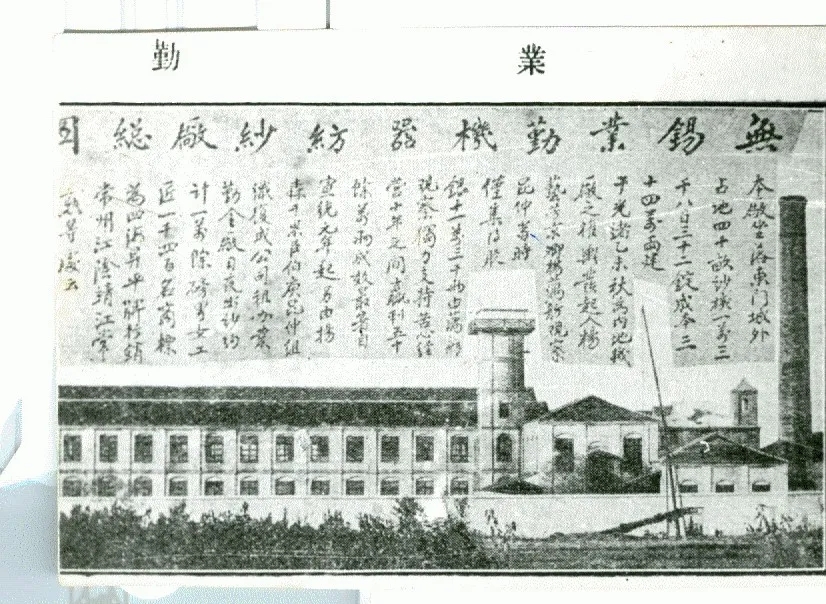

業勤紗廠全景(1915年)

1895年,楊宗濂、楊宗瀚兄弟在無錫創設機器紗廠,依“業精于勤荒于嬉”的古訓,取“業勤”二字作廠名,選址于無錫東門外運河邊的興隆橋畔,廠房建筑為西式磚木結構的二層樓房,內分設清花、細紗、搖紗、打包、引擎、鍋爐、電燈等車間,還設有修理工場和軋棉工場等。

1896年秋,業勤紗廠開工投產,注冊商標是“四海升平”,訂購英國機器設備,性能良好,所產紗的質量高,以生產14支粗紗為大宗,日產量8000余磅,暢銷于常州、江陰、靖江、常熟一帶,供不應求,獲利頗豐。

業勤紗廠“四海升平”商標

因楊宗濂長期在外為官,楊宗瀚主持廠務,致力于工廠的生產經營,對采購原棉、軋棉工藝和紡紗質量等親自過問,不斷改進管理方式,提高經濟效益。在最初的十余年中,業勤紗廠蒸蒸日上,陸續添置設備、增加員工,生產規模日益擴大。楊氏兄弟過世后,業勤內部發生矛盾,采用兩房輪值租賃的經營方式,給企業的生產管理帶來不利影響,自此由盛轉衰。1937年無錫淪陷,業勤紗廠被日軍焚毀,未再復建,就此結束。

業勤紗廠是近代無錫第一家民族資本工廠,也是江蘇省最早的機器紡織廠之一,甚至在全國民族紡織工業中也居前列。業勤紗廠的創辦拉開了無錫近代民族工商業發展的序幕,對無錫近代工業的輝煌成就具有開拓性作用,在中國民族工商業發展史上留有濃墨重彩的一筆。

楊宗濂、楊宗瀚兄弟——無錫近代民族工商業最早的拓荒者

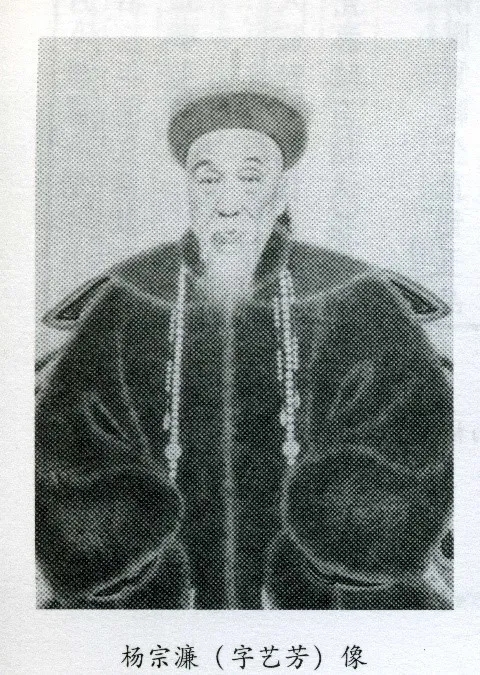

楊宗濂(1832-1905年),字藝芳,無錫城內下塘人。在太平軍進軍無錫時,組織團練局,抵制太平軍。1861年,入曾國藩幕府。1862年,入李鴻章幕府,隨淮軍與太平軍、捻軍作戰多年。以軍功擢升為道員,歷任布政使、按察使、長蘆鹽運使等職。

楊宗瀚(1839-1907年),字藕芳,無錫城內下塘人。1863年,經長兄楊宗濂推薦,入李鴻章幕府,草擬軍情,繕寫奏稿,以軍功升道員并賞戴花翎。1885年,為臺灣巡撫劉銘傳幕僚,任臺北道道員,負責總辦臺灣商務、洋務、督辦水陸營務,兼辦臺北鐵路及開埠等事宜。1890年,應李鴻章之邀出任上海織布局會辦,整頓局務,扭虧為盈。1892年,因織布局火災而被免職,閑居無錫。1895年,經兩江總督張之洞批準,與兄楊宗濂在無錫籌辦業勤紗廠,致力于企業的生產經營,直至1907年病逝。

“源于斯 興于斯”

自1895年創辦第一家民族資本工廠——“業勤紗廠”到20世紀上半葉,無錫以棉紡織業、面粉業、繅絲業為主體的民族工業體系逐步形成并迅猛發展,工廠林立,實力雄厚,影響甚大。“百年錫商”正是從這一起點出發,雖歷經起落波折而持續騰躍,書寫了無錫百年工商名城的一部激蕩創業史,造就了無錫成為我國近代民族工商業的發祥地之一,見證了我國近代民族工商業發軔、興起、勃發乃至消退的全過程。

圖文參考:

楊世奎:《無錫業勤紗廠的創辦及興衰》,載于楊世純、楊世緘主編:《雙松百年》第61-68頁,中國社會出版社,2006年版。