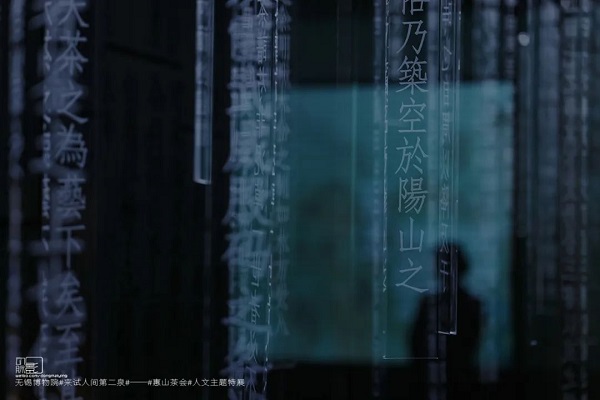

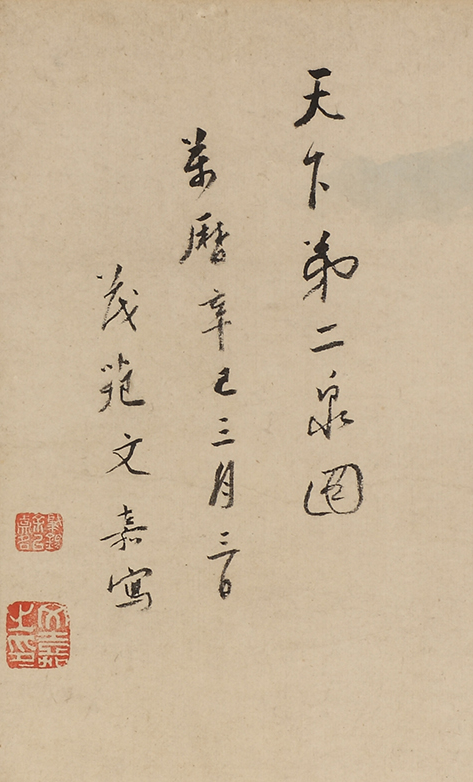

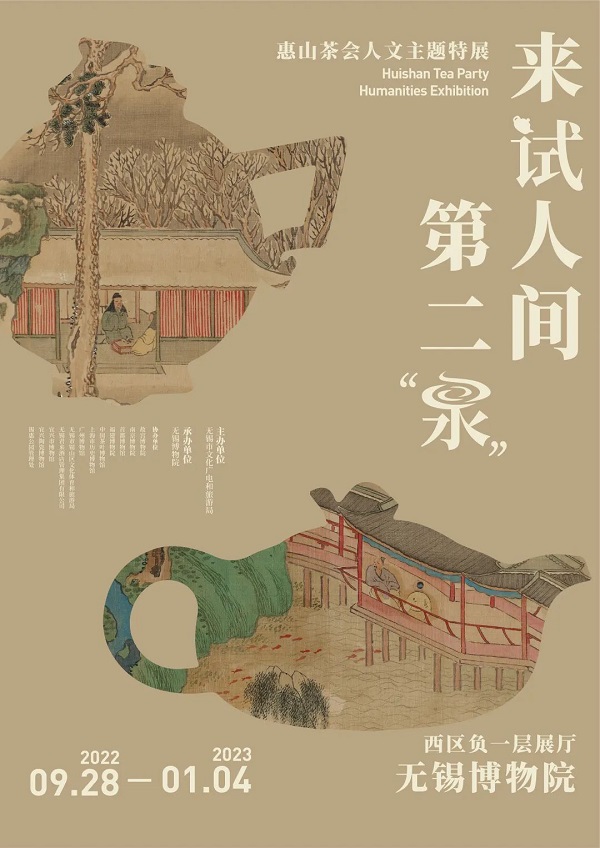

錫博新展|來試人間第二泉——惠山茶會人文主題特展

展覽時間: 2022年9月28日(周三) - 2023年2月19日(周日) 展覽地點: 無錫博物院無錫是江南茶文化重鎮。自茶圣陸羽評定惠山石泉為天下第二泉后,泉茶文化自此興盛。一碗茶湯,孕育出集茶詩、茶文、茶畫、茶書于一體的茶事大觀,令錫城千古流芳。

“來試人間第二泉——惠山茶會人文主題特展”9月28日在無錫博物院西區負一層展廳正式開展。此次特展以“惠山茶會”為主題,深挖無錫博物院館藏資源,并聯合故宮博物院、南京博物院等全國十余家知名博物館,總計近一百二十件展品,從人文地理學出發,強調“景與物-人與事”之間的內容聯系與空間敘事,突出無錫地方特色、弘揚傳統文化所蘊含的經典傳承價值,讓更多觀眾從中了解我國茶文化史上這一經典雅事。

展覽分為“山中有盛名、名山聚名士、歸山煮新茶、新茶引風尚”四個單元,講述了從唐至今無錫的千年茶文化發展歷史,重點描述惠山茶會這一重要的文化事件,以及它對宮廷茶事、文人茶事乃至世界茶文化的影響。

在展覽形式上,注重空間營造和新技術的應用,力圖打造沉浸式的觀展體驗。

第一單元:山中有盛名

無錫地處長江中下游平原, 素無崇山之勝,其轄內惠山屬天目山支脈,最高峰不過三百余米,“其山雖為一邑之名勝, 然無深林大谷之藏,奇葩異草之產。”這座普通的山林因與茶結緣,而在江南山水中脫穎而出,成為歷代文人徘徊吟詠之處。

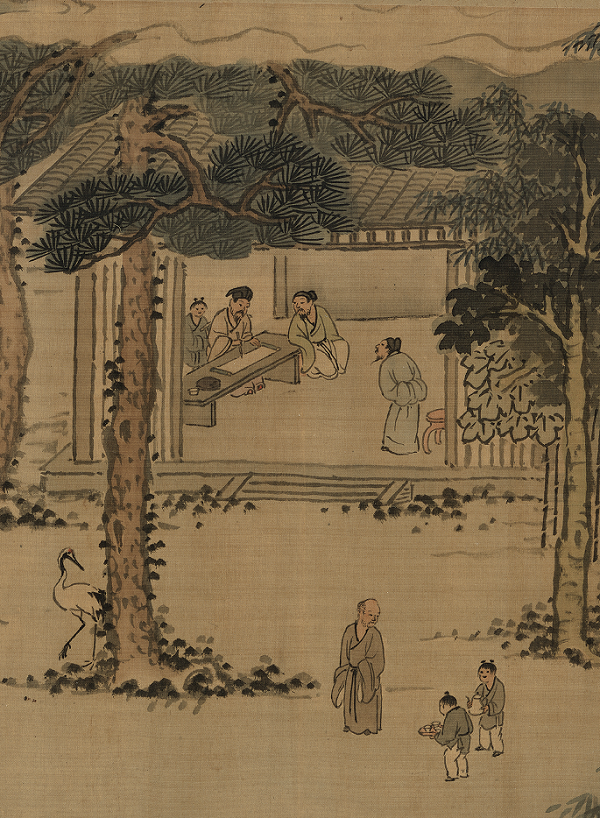

明 王問 惠陽壯游圖卷(局部) 無錫博物院藏

中唐以前,惠山寂寂無聞。雖有江淹《過歷山》等詩文,但并未引起世人關注。直到茶圣陸羽的造訪,惠山才聲名鵲起。

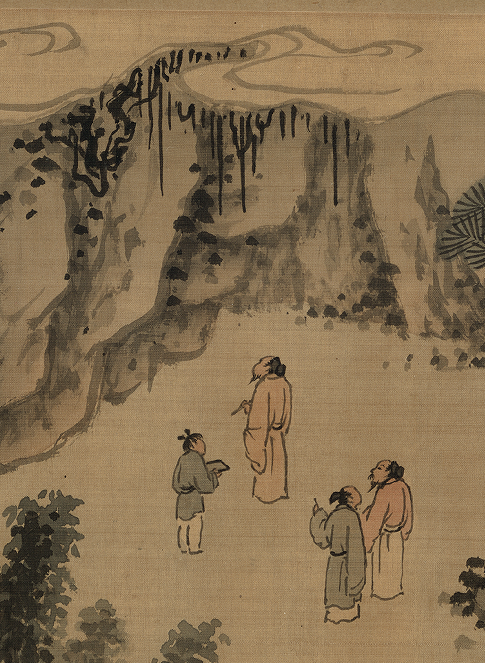

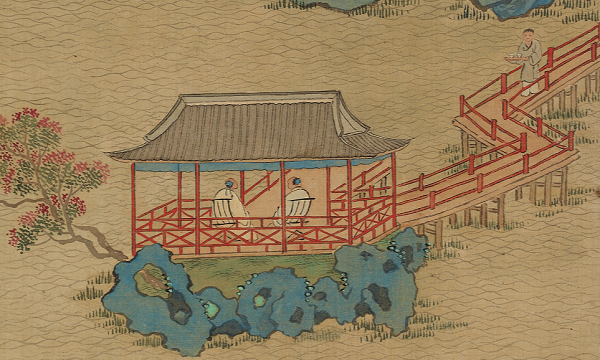

明 沈周 碧山吟社圖(局部) 首都博物館藏

惠山因陸羽而為人知,又因惠山泉宜茶而成為茶人的理想之地。

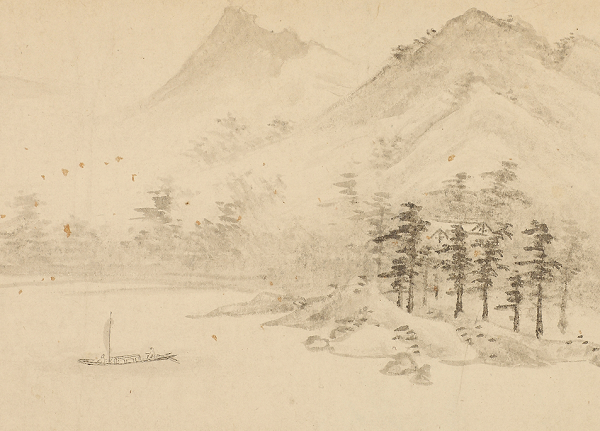

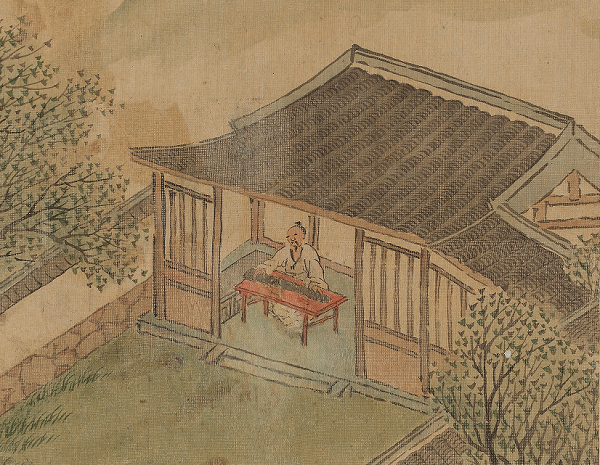

明 文嘉 二泉圖卷(局部) 無錫博物院藏

第二單元:名山聚名士

甘泉泠冽,山林幽谷,自南朝湛挺在惠山東麓修建歷山草堂開始,歷代環山筑舍者眾,一大批寺觀名園、山居庵舍先后在惠山建造起來,逐漸形成了人文建筑與自然完美融合的江南勝景。

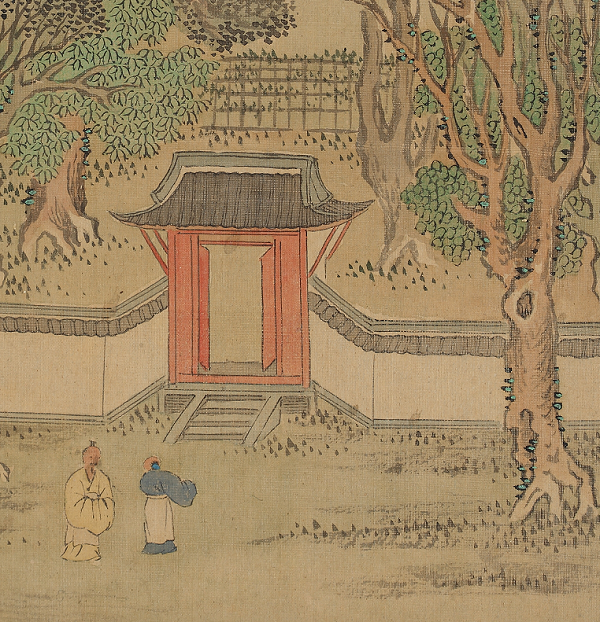

明 宋懋晉寄暢園五十圖景(局部) 無錫博物院藏

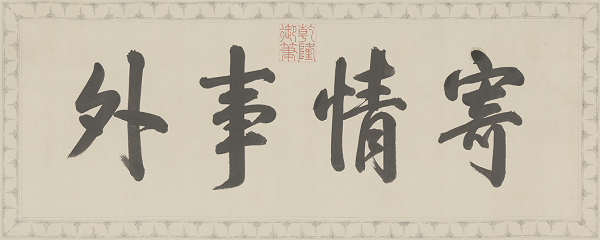

千百年間,惠山不斷吸引著歷代文人駐足觀仰,興懷感慨。山水也不僅僅是人們眼中的景致,文人更是將“山水”作為寄情寓意的媒介,在山水之中感受到自身互為照映的精神訴求。

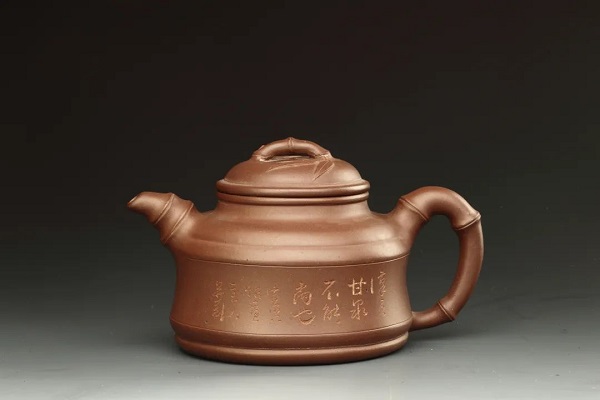

清 邵大亨制紫砂仿古壺 無錫博物院

第三單元:歸山煮新茶

“以文章賞會,共為山澤之游。” 魏晉以來,文人們或出于逸致閑情,或出于達官失意,窮士失職之時,邀三五知己,于田園山水間雅集勝游。而隨著飲茶之風的興盛,明清文人熱衷于山水之間茶會。得益于無錫的名泉與名茶,根植于無錫惠山的竹爐雅集成為明清江南文人茶會的典范。

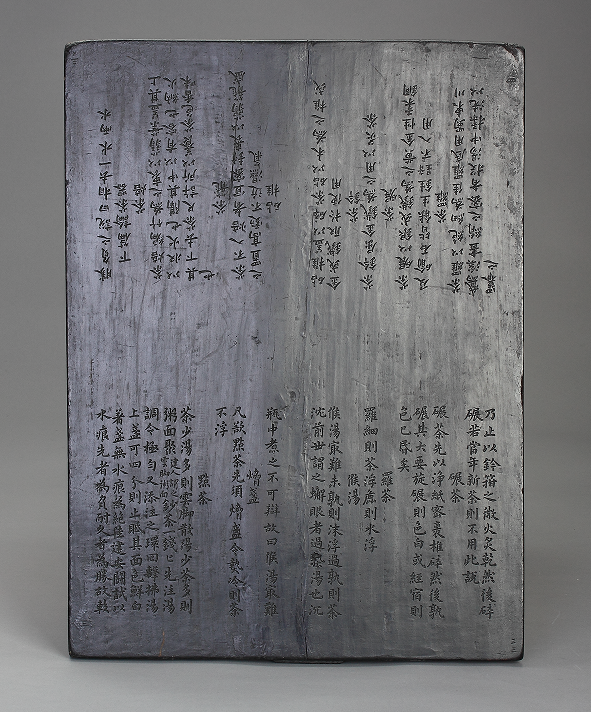

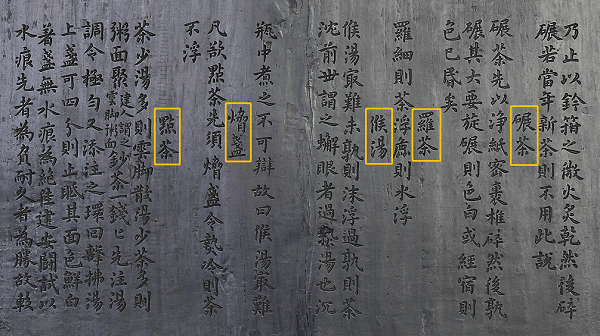

明 摹刻古香齋藏蔡襄帖木刻板 福建博物院藏

竹爐煮茶、游山賞景、分韻賦詩,文人與茶在自然中契合,以此追尋物我兩忘的境界。

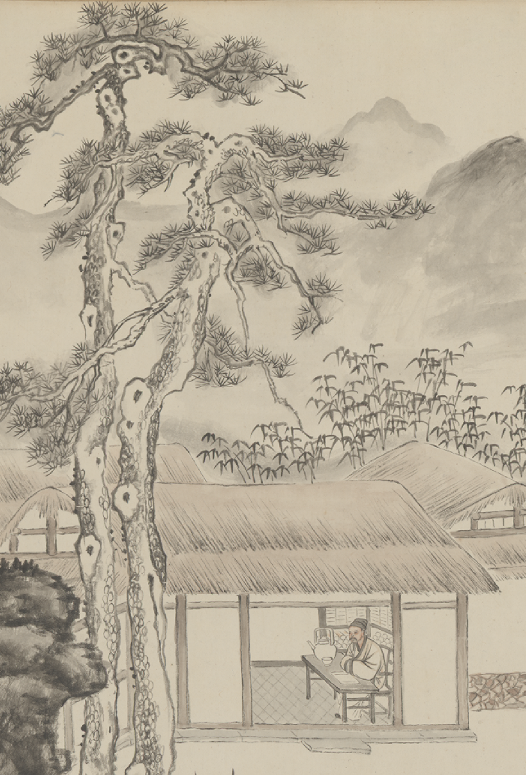

明 丁云鵬 煮茶圖 無錫博物院藏

宋 影青瓜棱形瓷執壺 無錫博物院藏

在眾多的明代文人茶會中,以惠山竹爐為中心展開的文人茶會雅集綿延百余年,留下了大量詩文、書畫及文獻,將江南文人茶會發揮至極。

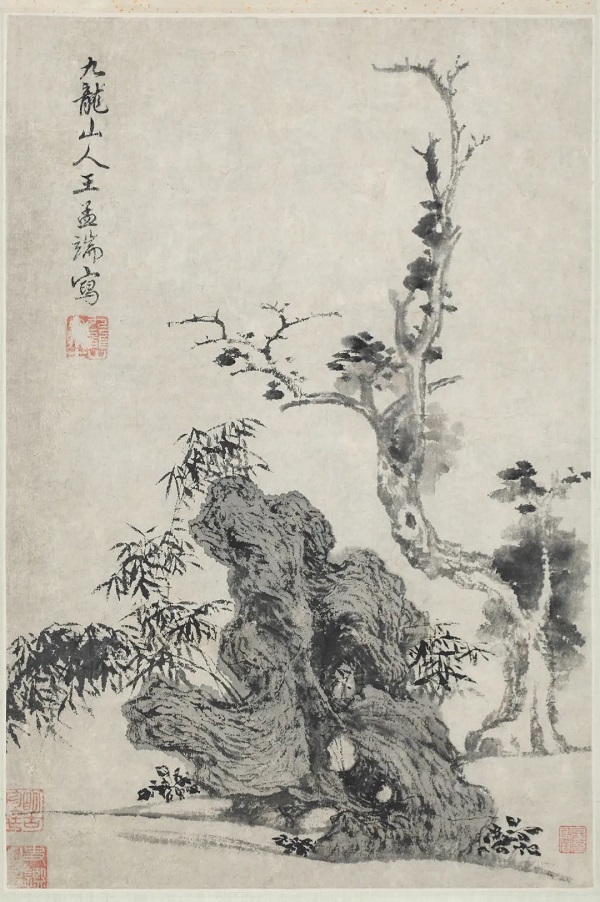

明 王紱枯木竹石圖 無錫博物院藏

竹茶爐不僅僅是煮茶之器,更是文人寄寓情感的載體,文人賦予其豐富的精神內涵,使之成為了文化象征,不斷引發后人的想象和追尋。

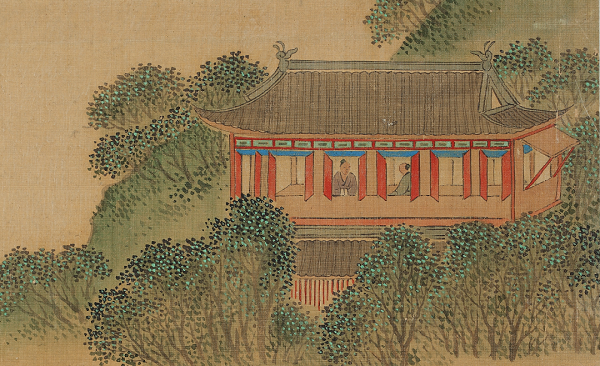

清 弘歷摹唐寅事茗圖卷(局部) 故宮博物院藏

明 永樂青花纏枝蓮紋壓手杯 故宮博物院藏

第四單元:新茶引風尚

以無錫惠山茶會為代表的吳門文人的風雅茶事對中國茶文化審美的形成和發展影響深遠,從清宮飲茶之雅到日本煎茶之清,無疑都留有其印跡,而它所留最為獨特印痕之處莫過于它的發源地——無錫。

民國 顧景舟制梨形朱泥壺 無錫博物院藏

民國 朱可心制竹頂壺 無錫博物院藏

與此同時,以紫砂茶具和陽羨茶為物質載體的無錫茶文化也逐漸形成。隨著海上絲綢之路,中國茶文化中的瑰寶傳播至海外,推動了中華文化的國際傳播。

現代 徐漢棠制大石瓢壺 無錫博物院藏

綿延百年的竹爐茶會,將江南士子匯集于此,圍爐品茗、舒放性靈,引領一代飲茶風尚。如今的茶事活動正以一種百花齊放的形式進行重構,但無論如何變化,它依舊承載著那份優雅而從容,依舊滿足我們每個人對美好生活的向往。

惠山風光依舊,來飲一杯無?

展覽信息

來試人間第二泉——“惠山茶會”人文主題特展

展覽地點:無錫博物院(西區負一層展廳)